教育委員会、

学校に山積する

教員研修の課題・・・

それらの課題を解決するのが

J-SOTTプログラム

教育の専門大学である上越教育大学が教員研修のハブとなり、全国の自治体が抱える教員研修の課題を三者が協働して(教育委員会・学校・大学)解決するプログラムです。

STEP.1

各自治体の教育委員会と上教大が、研修を計画。教育委員会より、各学校へ参加要請をします。

STEP.2

依頼を受けた分野の専門教員による研修を、オンラインで実施、各校の代表者が受講します。その際に使われる資料のデータ共有や、その場で質問なども受けることができます。

STEP.3

各校の代表者が、校内研修を実施します。

代表者による校内研修でも、大学教員による研修を高い再現度で行うことが出来るよう作られています。

STEP.4

校内研修を受けた各教員が、授業実践をします。その際、担当の大学教員による参観を行い、研修による成果や次に繋がる課題などの確認を行います。

三者協働による

プログラムのメリット

管理・指示・統制

担当内容

- ①代表者研修の参加要請

- ②校内研修の実施依頼

- ③授業実践の実施依頼

- ④研修会アンケート

メリット

- ○出張不要(役所から参加)

- ○新しい教育課題に対応した研修の実施

- ○出張旅費の大幅削減

実践力・実践知

担当内容

代表者:オンライン研修に参加、同スライドで再現して校内研修を実施

一般教員:校内研修に参加 → 授業実践

メリット

- ○出張不要自校から参加

→多忙化解消,コロナ対策 - ○後に校内研修を実施するため,積極的にオンライン研修に参加(研修効果UP)

- ○校内研修リーダーの育成

研究力・専門知

担当内容

- ・各校代表者にオンライン研修会を実施

- ・授業実践の参観

メリット

- ○出張不要(大学の研究室から参加)

- ○教育現場への貢献,研究成果の還元

- ○教育委員会と学校との関係性の構築

本プログラム実施後の

受講者へのアンケート

- とても当てはまる

- どちらかというと当てはまる

- あまり当てはまらない

- 全く当てはまらない

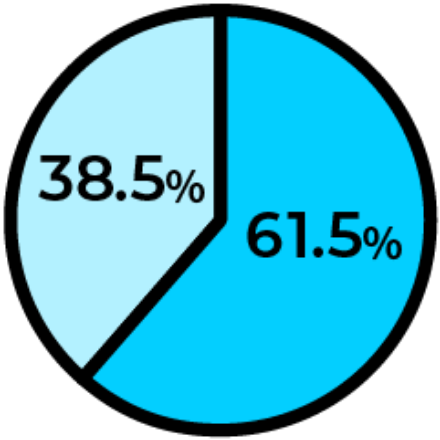

【各校の代表者による回答】

今回のようなオンライン研修にまた参加したい?

「また参加したい」が

100%

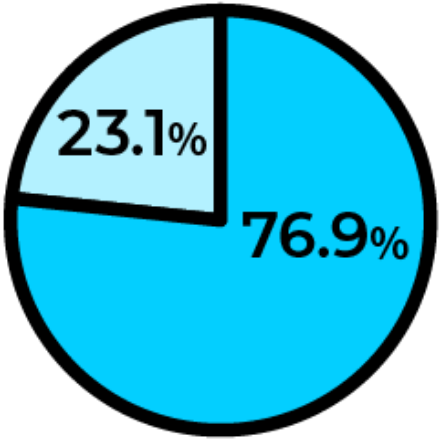

【各校の代表者による回答】

今回のような校内研修方法をまた実施したい?

「また参加したい」が

100%

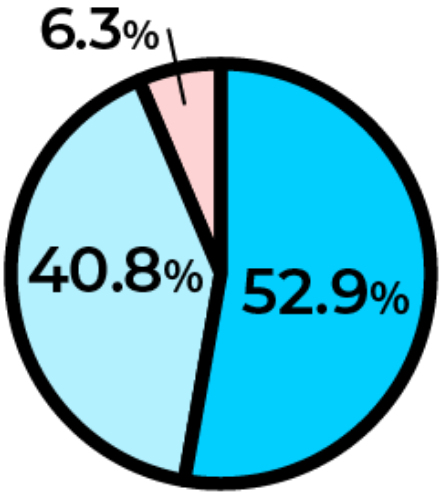

【一般教員による回答】

今回の研修は、総合的に考えて満足いくものだった?

「肯定」が90%以上!

参加者の声

教育委員会指導主事

代表者を集めたオンライン教員研修では、グループディスカッションを随所に取り入れ、参加者が主体的に研修に参加し校内研修リーダーの育成に寄与しました。また、校内の伝達講習では、市内のICT活用の実践例を取り上げることで、同僚性を発揮し教員の意識を高めることができました。何より、オンラインシステムを活用することで、新型コロナウイルス感染症対策や地域特有の自然災害(冬場の大雪等)、移動時間の短縮等に対応することができました。次年度も継続していきたいと教育委員会で話をしております。充実した研修をありがとうございます。

学校代表教員

(情報主任)

オンラインの代表者研修では、自校から参加ができる点がありがたかったです。研修ではグループディスカッションの時間があり、市内情報主任同士の情報共有の場にもなりました。

後日、所属校(中学校)にて校内伝達講習を行いました。現在、年度が変わり入学してきた新1年生は、小学校で学んだ学習用タブレットの活用法や情報モラル、リテラシーをそのまま中学校生活で発揮しています。各校の代表者によって市内で共通の内容をもとに校内伝達講習が行われ、市全体でGIGAスクール推進の方向性が統一された成果を感じています。

一般教員

学校教育の中でGIGAスクール構想がクローズアップされた経緯を分かりやすく説明いただきました。また、これまでの学校教育の蓄積を踏まえ、一人一台端末を導入したことにより、日々の授業をアップデートできることを説明いただきました。その際、ICT活用は目的ではなく手段であることを指摘いただきました。

学習支援アプリ「ロイロノート」やGoogleのツール「ジャムボード」による職員間でのやり取りを実際に行い、その効力感を確認しました。研修で得た知見を日々の授業で子どもたちに還元しています。

J-SOTTプログラム

導入の流れ

1.お問合せ

2.お打合せ

3.年間計画

4.研修の実施

5.成果・課題の把握検討

希望自治体数が、本年度の実施可能数を越えた場合、次年度の実施をお願いすることがあります。まずはお気軽に一度ご相談ください。