|

News & Topics

�G���L�E�t�[�^���u����u���f�B�A�E�ړ��F�|�X�g�E�q���[�}�������̒���v�i2019�N1��7���i���j�A����c��w�ˎR�L�����p�X�j

�u���E������̏��ł��B

���ڍׂ͂�����

hyosho-media.com/news/2018/1219_1-33.php

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�u���f�B�A�E�ړ��F�|�X�g�E�q���[�}�������̒���iMedia, Transportations, and the Challenges of Posthuman Culture�j�v

�u�t�F�G���L�E�t�[�^���iUCLA�����j

�����F2019�N1��7���i���j16:30�`18:00

�ꏊ�F����c��w�ˎR�L�����p�X36����581����

�@���\���s�v�A���ꖳ��

�i��E�����ʖ�F�h�~�j�N�E�`�F��

�i����c��w�����\�z�w���\�ہE���f�B�A�_�n�y�����j

��ÁF�h�~�j�N�E�`�F��������

���ÁF����c��w�����\�z�w���\�ہE���f�B�A�_�n

���₢���킹�Fcontact[at]hyosho-media.com

�i2018/12/21�j

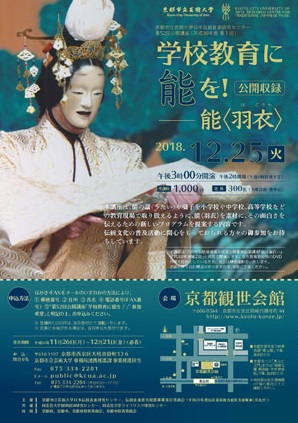

�������`�����y���y���i�x�����Ɣ\�y�u���u�\�͖ʔ����v��52����J�u���i����30�N�x��1��j�u�w�Z����ɔ\���I�\�s�H�߁t�v�i2018�N12��25���i�j�A���s�ϐ���فj

�u���E������̏��ł��B

���ڍׂ͂�����

rcjtm.kcua.ac.jp/events/openlecture...

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F����30�N12��25���i�j�ߌ�3���`6���i2���J��j

�@��2�������J���O�̎��O�v���[���e�[�V�������s���܂��B

���F���s�ϐ���فi���s�s�����扪��~����44�j

�@http://www.kyoto-kanze.jp/access/index.htm

�v���O�����F

�E��1�� �\�s�H�߁t�i�ϐ����F�r���ȗ��Ȃ��ʼn����܂��j

�V�e�i�V���j�F�͑����v�A���L�i���v�j�F�L���Ɉ�A���L�c���i���v�j�F���[�E���ѓw�A�J�F�X�c�۔��A���ہF��q�����Y�A��ہF�͑���A���ہF�O����́A�n�w�F�ϐ��c�V��i�n���j�ق�

�������߂������ƕ�ɂ��悤�Ǝ����A�鋙�v�E�����B�����ɓV��������A�߂�Ԃ��ė~�����ƌ����܂��B�����́A�߂��ޓV���ɓ���A�߂�Ԃ��܂��B�߂�g�ɂ����V���́A���̋{�̗L�l��\�����������A�t�̎O�ۂ̏������^�����A�V�ɏ����܂��B�s�H�߁t�́A�\�̑�\�I�ȍ�i�̈�ŁA�����Ώ㉉����܂����A����́A�����Ȃ��A�����āA�o�ꉹ�y�A�N���E�T�V�E�N�Z�ȂLj�؏ȗ��Ȃ��̊��S�łŏ㉉���܂��B

�E��2�� �\�s�H�߁t�Ŕ\����Ƌ��猻����Ȃ�

�i�u���ƃ��[�N�V���b�v�j

�H�߂ɂ��ā\����E�\�E�w�Z����

���L�ƃV�e�̖ⓚ�\�\�ƌ����̕\��

���[�N�V���b�v�\�w�A�^�A���q

��u���F1,000�~�i�S�Ȏ��R�A�v�\���j

����F300��

��u�\���ݕ��@�F

�E�\�����ԁF����30�N11��26���`12��21���K��

�͂����AFAX�AE���[���̂����ꂩ�̕��@�ɂ��A1.�X�֔ԍ��A2.�Z���A3.�����A4.�d�b�ԍ��iFAX�ԍ��j�A5.�u�w�Z����ɔ\���I�Q����]�v�Ɩ��L�̂������\�����݂��������B

������ɗ]�T������ꍇ�́A�����\�����t���܂��B

����u��1,000�~�͓�����t�ɂĒ��Ղ������܂��B

���\�������̏ꍇ�͒��I�Ƃ��܂��B

������ɗ]�T������ꍇ�́A�����\�����t���܂��B

�E�\����F���s�s���|�p��w�A�g���i�ہi���Ɛ��i�S���j

��610-1197���s�s�������}�B�|��13�|6

TEL075-334-2204�AFAX075-334-2281

�i�����ߑO8��30���`�ߌ�5��15���j

��ÁF���s�s���|�p��w���{�`�����y�����Z���^�[�A�`�����y���y���i���Ǝ��s�ψ���

���ÁF���u�Б�w���C�t���X�N�����Z���^�[�A�n���o�ό����Z���^�[

�㉇�F���s�{�A���s�s�A���s�{����ψ���A���s�s����ψ���@�@

�i2018/12/20�j

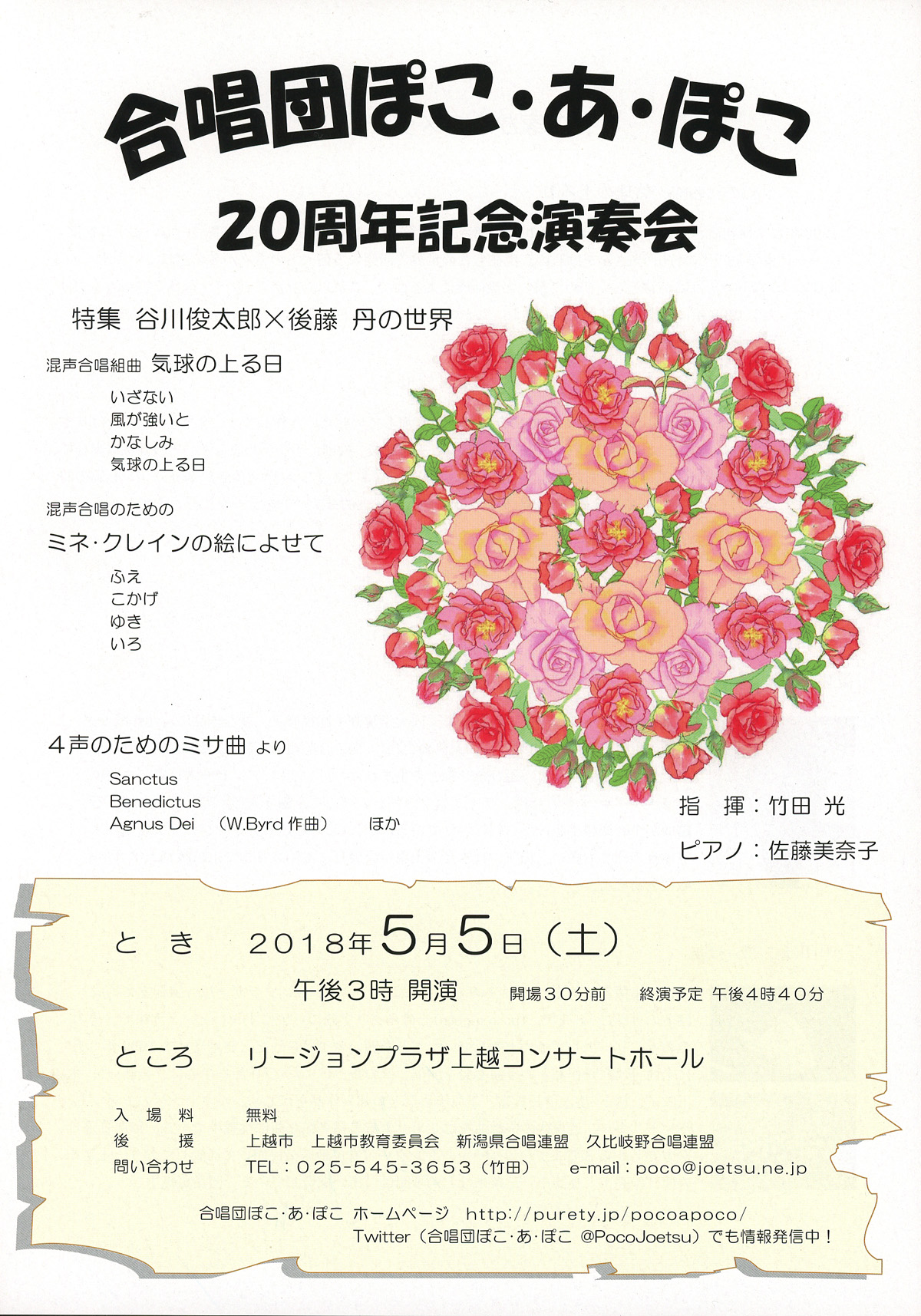

���c�����I�[�����v���U �N���X�}�X�E�t�F�X�e�B�o���i2018�N12��22���i�y�j�A���c�����I�[�����v���U�j

�Â��̏��ł��B

���ڍׂ͂�����

joetsushisui.web.fc2.com/

www.city.joetsu.niigata.jp/site/auren-plaza/gyouziyotei.html

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��22���i�y�j

�@�ߌ�1��30���J��A�ߌ�2���J���A�ߌ�4���I���\��

���F���c�����I�[�����v���U �R���T�[�g�z�[��

�����F��� 1,000�~�i����200�~���j�A���Z���ȉ� 500�~

�i���A�w������s�j

�o���F��z�s�����t�y�c�^�w�� �X�g���[�m�t����

�^���o���F��z�����y�c�E���F����c

���ʏo���F�Y���s�������y�c�E�Y���s�������c�̑I�������o�[

�ȖځF

��ꕔ ��z�s�����t�y�c

�E���V�A�̃N���X�}�X���y�@��

��� �Y���s�������y�c�E�Y���s�������c

�E�l���̃����[�S�[�����h

�E�I�y���u���S���b�g�v���s���S�̉́t�@��

��O�� ��z�s�����t�y�c�E���F����c

�E�T���^�����ɂ���Ă���@��

�������t

�E�N���X�}�X�E�t�F�X�e�B�o��

���ߌ�0������1��30���܂ŁA��z�����y�c�ɂ�錷�y�A���T���u���A���F����c����щY���s�������c�ɂ�郍�r�[�R���T�[�g����B���ꖳ���B

�v���C�K�C�h�F�I�[�����v���U�A��z������فA��t�y��A�w�����Y�J�t�F�A�˓c���X�A�����s�����z�[��

�₢���킹�F��z�s�����t�y�c�iTEL025-530-8013�j�A�I�[�����v���U�iTEL025-525-1311�j

�i2018/12/19�j

���{���y�w����{�x����44��i�ʎZ395��j���^���{�|�s�����[���y�w����n��2019�N�x��1�����i2019�N1��19���i�y�j�A���u�Џ��q��w�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.lit.osaka-cu.ac.jp/asia/msj/#395

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2019�N1��19���i�y�j14:00�`

���F���u�Џ��q��w���o��L�����p�X������3�K301����

�A�N�Z�X�F���s�s�c�n���S�G�ې��u���o��v�w���ԓk��5���A

�@����d�ԁu�o�����v�w�k��10��

�n�}�Fhttp://www.dwc.doshisha.ac.jp/access...

�V���|�W�E���u���E�@�B�E�g�́F���R�[�h���߂���A�[�g�̎��H�v

�R�[�f�B�l�[�^�[�F�H�g�N���i���s���ؑ�w���u�t�j

�p�l���X�g�F���T�i��B��w�j

�Q�X�g�p�l���X�g�Fdj sniff�i�A�W�A���E�~�[�e�B���O�E�t�F�X�e�B�o�� �R�E�f�B���N�^�[�j

�@�f�W�^���@�킪�����̂ЂƂɂƂ��Đ����̈ꕔ�ƂȂ��Ă��錻�݁A���y�͕s���̃l�b�g���[�N��������ňړ�����f�[�^�̖z���ƂȂ��āA��C���ɏ[�����Ă���B���y�����I�Ɋy���ނɂ́A�I�[�f�B�I�@�킳�����͂�K�v�ł͂Ȃ��B�C���^�[�l�b�g�ɐڑ����ꂽ������PC���X�}�[�g�t�H������䂠��A�\���ł���B���̈���ŁA���R�[�h�i���Ձj��J�Z�b�g�e�[�v�Ƃ������ߋ��̃��f�B�A���ĕ]���������Ƃ����B�Ƃ�����Ύ������Ƃ��Ƃ�邱�̌��ۂ́A�������P�Ȃ���Î�ɂ����̂Ƃ͌���Ȃ��B�����ɂ́A���f�B�A�̕����������������w�i�ɂ��āA���y��t�ł�@�B�̋�̐���z�N���A�Ђ��Ă͂���ɐG���g�̂̊��o���Ȃ���_�@���܂܂�Ă�����悤�Ɏv���邩��ł���B

�@���������S�̂��ƁA�{�V���|�W�E���ŋc�_�̑�ނƂ��Ď��グ��̂̓��R�[�h���߂���A�[�g�̎��H�ł���B���R�[�h�̎��オ�I���������݂����炱���A���R�[�h�Ƃ͂����������Ȃ̂��Ȃ��A�n��Ɋ��p�����Ƃ͂܂��܂������Ă���B�{�V���|�W�E���ł̓��R�[�h�̕����j����������H�g�N�����i��i�s�߁A�p�l���X�g�Ƀf�W�^���@�����g���ă��R�[�h�̒�`�����V���Ă������T�A�Q�X�g�p�l���X�g�ɃC���v���r�[�[�V������ʂ��ă^�[���e�[�u���̉��t����T�����Ă���dj sniff�������}�����A���R�[�h�ɂ���ĐG������鉹�Ƌ@�B�Ɛg�̂̃_�C�i�~�b�N�ȊW���ɂ��čl���Ă݂����B

�i2018/12/18�j

����30�N�x���猤�����J�V���|�W�E���u�����E�\�͂̈琬�Ɍ������J���L�������E�}�l�W�����g�̐��i�F���ƂÂ���̎��_����v�i2019�N1��16���i���j�A�����Ȋw�ȁj

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.nier.go.jp/06_jigyou/symposium/sympo_h30/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2019�N1��16���i���j13:00�`17:00

�ꏊ�F�����Ȋw�� 3�K�u��

�i�����s���c�������3-2-2�����������ɑ�7���ٓ���3�K�j

�@�������g���u�Ճm��w�v11�ԏo������6�ԏo�����k��1��

�@�������g���u�����։w�vA13�ԏo�����k��5��

�i���قƐ��ق̊Ԃɂ��鋤�p���r�[���炨���肭������)

��ÁF�������琭����

����F300 ���i�Q�������j

�q�v���O�����r

�E12:30�` ��t

�E13:00�` �J��s���E�������A

��ՖL�i�������琭�������j

�E13:15�` ��1���F��u��

�u�V�w�K�w���v�̗̂��O�ƃJ���L�������E�}�l�W�����g�v

�V�}�i��t��w���C�����j

�E14:15�` ��2���F���H��

�u���H����J���L�������E�}�l�W�����g�̈Ӌ`�Ɖۑ���l����v

����i�Ɨ��s���@�l���E���x���@�\���C���͈��j�A�����ꐰ�i�V����������Z���^�[�w���厖�j�A�������i�L����w�����O�����w�Z���@�j

�E15:25�` ��3���F�p�l���f�B�X�J�b�V����

�u�J���L�������E�}�l�W�����g�Ǝ��ƂÂ�����Ȃ��v

�e�r�p���i�������琭��������ے��������j�A�c���m�q�i��㋳���w�����j�A�����n�i������w�����j�A����i�Ɨ��s���@�l���E���x���@�\���C���͈��j�@�R�[�f�B�l�[�^�[�F���c�S�k�i�������琭��������ے������Z���^�[��b���������j

�E16:55�` ��s��

�q���\���݁r

�C���^�[�l�b�g�̏ꍇ�Fhttps://www.ifys.jp/nier-sympo/entry/

FAX�̏ꍇ�F�`���V���ʂ̎Q���\���p���ɂ��TEL03-5395-1206�܂�

���\���݂Ɋւ��邨�⍇���FTEL03-5395-1203

����30�N�x���猤�����J�V���|�W�E���\�������� ������ЃA�C�t�B�X��

(��t����9:30�`17:30�F�y�E���E�j���A12��29���`1��4��������)

�i2018/12/17�j

�ɂ�����������Y���p���i�v���W�F�N�g�u�O�����ƌ����y���ށv�i2019�N1��27���i���j�A�V���������j�����فj

�Â��̏��ł��B

����Î҃T�C�g�͂�����

nbz.or.jp/?p=19294

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2019�N1��27���i���j�@

���ԁF13:30�`15:40�i��t��13:00����j

���F�V���������j�����ٍu��

�i�����s����1���ڎ�������2247�Ԓn2�j

���u��

�u�q�������r�̌|�\�F�ڏ��S�̌���I�Ӌ`���߂����āv

�u�t�F�L���_��Y���i���������w�����ُy�����j

���ڏ��S���t

���t�F�{����q���A�������}���i�z���ڏ��S���̗t��j

���ځF

�E��t���S�@�⎺

�E�����j������

�E�Օ�����@�Γ��ہ@��i�E��i

�E�����S�@�ɐ�����������

����F150���i�v�\���E���R�ȁj

�����F����

�\�����ݕ��@�F�d�b�A�͂����A�t�@�b�N�X�܂��̓��[���ʼn��L�܂ł��\�����݂��������B�u�����A�����O�A�Z���A�d�b�ԍ��L���Ă��������B

�\�����ݐ�F�V���������j�����ٌo�c����

��940-2035�@�����s����1���ڎ�������2247��2

TEL0258-47-6135�@FAX0258-47-6136�@E-mail:koryu[at]nbz.or.jp

�i2018/12/14�j

�S����w���y����w����n��w���30�N�x���������i2019�N1��5���i�y�j�A�O�؊y��J���فj

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

http://www.nacome.com/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F����31�N1��6���i���j13:00�J��

�@�i12:30�����t�A16:45����I���j

�ꏊ�F�O�؊y��J���فi���s������k�v��3-3-4�j

*��チ�g���䓰�ؐ��u�{���w�v���k��3���A���u�S���w�v���k��9��

������Q����F���1,000�~�A���2,000�~�A�w��500�~

�q�����������\�r13:15�`

1. ���{�����i���{�����S�㒹�����w�Z�j�u�����w�Z�̔\�ӏ܂ɂ�����̌��Ƌ����w�K�̌��ʂɂ��Ă̈�l�@�v

�q�������t���\�r13:45�`

1. �s�A�m�Ƒt �c�����q�i���s���؏��q��w�j�V���[�x���g��ȁu4�̑����ȁv��i90��� ��4��

2. �s�A�m�Ƒt ���J���q�i��։�Z����w�j �h�r���b�V�[��ȁu�f����1�W�v���u���̔��f�v

3. �Ə� �����K�i��㋳���w�j �c���i�i�E���c�쒼�u����������v�A�T�g�E�n�`���[�E���c�쒼�u�������H�݂����v�A�����ȏ��́u�~�i�F�v�A�ьÌk�E���c�O�u�l�ӂ̉́v�i�s�A�m�F�ۈ䗝�b�i��։�Z����w�j�j

4. ��i���\ �R�ݓO�i���L���X�g���Z����w�j�u�|�F�̍��i�͂Ȃ�����̂Ƃ��j�v�i�쎌�F�O�Y�Ǝq�A�Ə��F�ˎR�R���i���R��w�j�A�s�A�m�F�R�ݑ��b�i���ɋ����w�j�j

5. �s�A�m�A�e �v��ȑ��v�i����������w���É��L�����p�X�j�E���{��q�i���C�w����w�j ���[�c�@���g��ȁu�l��̂��߂̃s�A�m�\�i�^�vK.521����2�y��

6. �s�A�m�A�e �h���O���i���c�w�����q��w�Z����w���j�E�È����q�i���s�m�[�g���_�����q��w�j �r�[�[��ȁw���ǂ��̗V�сx��i22���u1 �Ԃ�v�u2 ���܁v�u12 ������v

7. �s�A�m�A�e ���{�R���i���ɑ�w�j�E�i�䐳�K�i���R��w�j �A�����X�L�[��ȁw�q�ǂ��̂��߂�6�̏��i�x��i34���u1 ���Ƃ��b�v�u5 �q����́v�u6 ���V�A�̎��ɂ��t�[�K�v

8. �s�A�m�A�e ���q���q�i���|�p��w�j�E�[�c���q�i��㑍���ۈ��w�j �h�r���b�V�[��ȁw���g�ȁx���u3 ���k�G�b�g�v�u4 �o���G�v

9. �s�A�m�A�e �씨���q�i���L���X�g���Z����w�j�E�R���M�q�i���a�Z����w�j �s�A�\����ȁE�R�{���q�ҋȁu���x���^���S�v

�q�u���r15:15�`

�E���E�u�w�y�������y�̊w�сx����w���y�̊y�����w�сx�ցv

���{�̉��y�w�K�͂���܂Łu�y�����v�ɏd�_���������悤�Ɏv����B�u���y�͊y�����Ȃ��Ă͂ˁv���O��ɂȂ��ăJ���L���������g������A���ނ��I��Ă����悤�Ɏv����B�e�퉹�y���ނ̒��ɒZ���̋Ȃ��]�茩���Ȃ��̂͂��̈�̕\��ł��邾�낤�B�u�y�������y�v�����߂錋�ʁA���y�ɂ��čl�����藝�����邱�Ƃ͂��낻���ɂ����B���ʂƂ��āA���w�Z1�N���́u���y�v�̋��ȏ�����ܐ������f�ڂ���Ă���ɂ�������炸�A�u�y�����ǂ߂܂���v�Ɖ��ʂ��Ȃ��q�ׂ��w����Љ�l���������͈�ĂĂ����悤�Ɏv����B �����A�O���̊w�Z��K���ƁA�q�ǂ��������u���y�̎��Ɓv�Łu�w�сv�����Ă��邱�Ƃɋ��������B�c�t�� �����g�̂�������A�̂����肵�Ȃ��特�y�̍\���ɋC�Â��A���̋C�Â������̊w�тւƌq�����Ă���B���{�̉��y����Ɖ����قȂ�̂��낤���B ����̌�����ł́A���̋@��Ɂu�y�������y�v�����łȂ��A�u�߂������y�v�u�C�������V�g�����鉹�y�v�u��肩����悤�ȉ��y�v�ȂǗl�X�ȉ��y���u�y�����w�ԁv���@�ɂ��Ă��Q���̕��X�ƈꏏ�ɍl���Ă݂����B

����ʂ̕��̂��\�����݁A���₢���킹��E���[���ɂĉ��L�܂ł��肢�������܂��B

�����ǒ��F�i�䐳�K m-nagai[at]osaka-aoyama.ac.jp

�i2018/12/13�j

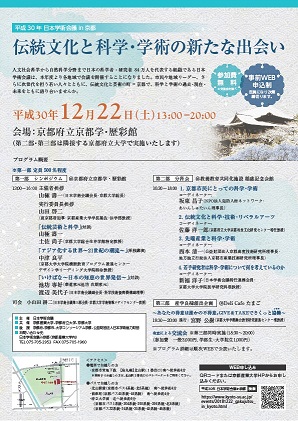

���{�w�p��cin���s�u�`�������ƉȊw�E�Z�p�v�i2018�N12��22���i�y�j�A���s�{�����s�w�E���ʊفj

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.scj.go.jp/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

����30�N12��22���i�y�j13:00�`20:00

���F���s�{�����s�w�E���ʊفA���s�{����w

�@�Q������i�𗬉�������j

�@���OWEB�\�����i����ɂȂ莟�����܂��j

��ꕔ�F�V���|�W�E���i���s�{�����s�w�E���ʊفj13:00�`16:00

�E�Βk�u�`���|�p�ƉȊw�v�R�ɚ��i���{�w�p��c��E���s��w�����j�A�y�����q�i���s��w���������w�ٓ��苳���j

�E�P�ƍu���u�A�W�A�����鐢�E�F21���I�̒����v���×Ǖ��i���s��w��w�@���f����v���O�������i�Z���^�[�f�U�C���w���[�f�B���O��w�@���������j

�E�Βk�u�����ȁF���{�̒m�b�̐��E���M�v�r�V��D�i�ؓ��ƌ��r�V�����ƌ��j�A�n�Ӕ���q�i���{�w�p��c����E������������U���@�\�����j

�i��F���R�c�k��i���{�w�p��c��O������E���s��w�w�p��f�B�A�Z���^�[�����j

��F���ȉ�i���{���狤�����{�݈�L�O��فj16:30�`18:00

�E�u���s�s���ɂƂ��ẲȊw�E�w�p�v�Ⓦ���q�iNPO�@�l�m�I�l�ރl�b�g���[�N�E�����ソ�������j

�E�u�`�������ƉȊw�E�Z�p�E���x�����A�[�c�v�R�[�f�B�l�[�^�[�F�����m��Y�i���s�{����w���s�a�H���������Z���^�[���C�����j

�E�u��[�Y�ƂƉȊw�E�Z�p�v�R�[�f�B�l�[�^�[�F���{����i���v���c�@�l���s���x�Z�p�������������E�n���Ɨ��s���@�l���s�s�Y�ƋZ�p�������������j

�E�u��茤���҂͉Ȋw�E�w�p�ɂ��ĉ����l���Ă���̂��v�R�[�f�B�l�[�^�[�F�V���m�q�i���{�w�p��c���C�A�g����E���s��w��w�@��w�����ȏy�����j

��O���F�Y�w�lj��n�o���iDeli Cafe���܂��j18:30�`20:00

�u���Ȃ��̓��ӂ͒N���̕s���ӁBGIVE&TAKE�ł������Ƌ����i�R���{�j�v�i�s�F�{������i���s��w�w�ėZ�����猤�����i�Z���^�[�y�����j

��ÁF���{�w�p��c�@���ÁF���s�Y�Ƒ�w�A���s�{����w�A���s��w

�㉇�F���s�{�A���s�s�A��w�R���\�[�V�A�����s�A���v���c�@�l���{�w�p���͍��c

���₢���킹��F���{�w�p��cin���s�i���s�Y�Ƒ�w���j

TEL075-705-2953�@FAX075-705-1969

�i2018/12/12�j

��6��k�悤���̍ՓT�i2018�N12��23���i���j�A�V���s�k�敶����فj

�Â��̏��ł��B

�{�R�[�X�����A���J�삪�o�����܂��B

����Î҃T�C�g�͂�����

www.kitaku-bunkakaikan.com/index.html

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��2���i���j14:00�J���i13:30�J��j

���F�V���s�k�敶����كz�[��

�@�S�Ȏ��R ��l1,500�~�A���Z���ȉ�800�~

�G�߂ɂ���ĐF��ς���L��ȓc���A�������ɔ��邽������̓n�蒹�����\ ����ȕ��i�߂�Ƃ��ɁA�ӂƎv�������ԃ����f�B�B�k��̎��R�̒��Ő��܂������q�ǂ������ƁA���̎��R������Ă�����l�������ЂƂɂȂ�A���R��������C���������͂����܂��B

�q��1���r

1. �k�揭�N���������c�i�w���F�\�����q�A�s�A�m�F�c�������Y�j

�E���b�̃o���[�h �ق�

2. �k�悤���̍ՓT�����c�i�w���F���Y�ǎ��A�s�A�m�F�I�ї����j

�E���������h�i�E

�E�J���^�[�^�u�y�̉́v����u��n�]��v �ق�

�q��2���r�Q�X�g�X�e�[�W

�\�v���m�F�\�����q�A�s�A�m�F���c����

�E�I�y���g�[�߁h���u���̑厖�Ȃ�Ђ傤�v �ق�

�q��3���r�w���F���J�쐳�K

�����F�k�悤���̍ՓT�����c�A�k�揭�N���������c

�I�[�P�X�g���F�k�悤���̍ՓT���ʃI�[�P�X�g��

�E�����i�����j�����g�ȁu���߂��̂����v

�@��̂��� ���̂��� ���̂��� ���̂���

�E�~���[�W�J���u�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N�v

�@�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N

�@���悤�Ȃ�A��������悤

�@���ׂĂ̎R�ɓo��

��ÁE���₢���킹�F�V���s�k�敶�����

��950-3323�V���s�k�擌�h��1-1-5

TEL025-368-6900�@FAX025-388-6901

http://www.kitaku-bunkakaikan.com

�i2018/12/11�j

���{���y�w����x������124���ጤ����i2018�N12��15���i�y�j�A���É��|�p��w�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.msj-chubu.org/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F12��15���i�y�j13��30���`

�ꏊ�F���É��|�p��w���L�����p�X5-301����

�i��F���q�֎q�i���É��|�p��w�j

�q�������\�r

1. �����߂��݁i���{�w�p�U������ʌ�����PD/���m�����|�p��w(��)�u�t�j�u�吳���̖��É��ɂ�����h�C�c���ؗ��̉��y�����F���A�K�u��̗����e���̎���Ɣ�r���āv

2. �d�H���e�B���e�B���i������w���ۊW�w���j�u�������i�e�B���e�B�������F�܍s�ƌܑ��ƌ܉��v

3. �n��Y�i�i���s������w�����Љ�w�������Љ�w�ȋ����j�u�_���̃|�s�����[�����F�^�C�ɂ�����O���[�o�����Ɠ`�������ۑ��E�����^���̂͂��܁v

�i2018/12/10�j

�����|�p�w���151�����i2018�N12��22���i�y�j�A����w�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

ethno-arts.sakura.ne.jp/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F12��22���i�y�j14:00�`17:00

�ꏊ�F����w�L���L�����p�X ���w�����ȁE�|�p������1�K�|3����

��ʁF��}��ː��u���v�w�i�k��15���j�A��ヂ�m���[���u�Ō��v�w�i�k��15���j

���]����҂Ƃ̑Θb�u�A�t���J���߂���v�l�̌��݁v�F

�E��������ׁi�w�U���ʌ������j�w�A�t���J���p�̐l�ފw�x

�@�@�]�ҁE�呺�h��i������w�j

�E����j���i������w�j�w�q�j�O���|�p�r�̎v�z�����j�x

�@�@�]�ҁE�֓��S��i����w�j

�S�������F��v�ۋ��q

�i2018/12/7�j

���{�����l�ފw��ߋE�n�挤�����k��i2018�N12��15���i�y�j�A���s�s���|�p��w�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

http://www.jasca.org/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��15���i�y�j13:30�J���i13:00�J��j17:45��

���F���s�s���|�p��w�M�������[��KCUA

�@��604-0052 ���s�s�����扟�����H��238-1

�@���s�s�o�X�E���s�o�X�u�x���r�v���Ԃ���

�@���s�s�c�n���S�������u�����O�v�w����2�ԏo�����k��3��

�v���O�����F�V���|�W�E���u�l�ފw�ƃA�[�g�̋����v

�E13:30-13:40�@��|�����F�쐣���i���������w�����فj

�E13:40-14:25�@�����m�v�i���s�s���|�p��w�j�u�A�[�g���Ɓ��l�ފw���_�F���ݐG���I�ȃv���b�g�t�H�[���̌`���Ɍ����āv

�E14:25-15:10�@���×��i���s��w��w�@�A�W�A�E�A�t���J�n�挤�������ȁj�u�u�G�ꂽ��A���ʁv�F�l�ފw�I�T���ɂ�����f���C���X�^���[�V�����v

�E15:30-16:45�@��58�F�l�`�A�E�r�G���i�[�����۔��p�W�^���{�ٓW�������o�[ �Αq�q���i�H�c�������p��w�j�E�����_�V�i�H�c�������p��w�j�E������V�i���p�Ɓj�u���ّ̂̃R���|�W�V�����F���̈�I�����̎��H����v

�E16:45-17:45�@�������_�i���\�ҁA�R�[�f�B�l�[�^�[�j�A���^����

�{��́A���s�l�ފw������A���{�����l�ފw��ߋE�n�挤�����e��A���s�s���|�p��w�̋��ÂƂȂ�܂��B���s�l�ފw������͋��s�𒆐S�Ƃ�����̐l�ފw����ъ֘A����ɊS���������ҁE��w�@�������̌������ʂ�����ł��B

���O�̎Q���\��͕K�v����܂���B�ǂȂ��ł����R�ɎQ�����������܂��B�����͎�����Ƃ���200�~���������܂��B

�₢���킹��F���s�l�ފw���������

E-mail: kyojinken2018[at]gmail.com

URL: https://www.facebook.com/kyojinken/

�i2018/12/6�j

���x�w���70����i2018�N12��8���i�y�j�E9��(���j�A�����̐����q��w�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

http://www.danceresearch.ac/taikai/taikai.htm

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��8���i�y�j�E9���i���j

���F�����̐����q��w �i�Ŋ��w�F�n���S�ۃm����䪉גJ�w���k��7���A���͒n���S�L�y�����썑���w���k��13���^�y���͓�傪��̂��߁A����������p���������B�j ��ʈē��@http://www.ocha.ac.jp/access/index.html

�q�S�̃X�P�W���[���r

�E��1���ځF12��8���i�y�j

9:30�` ��t

10:00�`12:00 ��ʌ������\1

13:30�`14:30 70��L�O���ʊ��q���k��r���x�w��̂���܂ł�U��Ԃ�A�����ւ̓W�]��`��

14:40�`15:40 ��u���u�\�V�A���E�\�}�e�B�b�N�E�Z�I���[�̓W�]�v

15:50�`17:30 ���[�N�V���b�v�u�����̂����̂��H�v

�E��2���ځF12��9���i���j

9:30�` ��t

10:00�`12:00 ��ʌ������\2

13:00�`14:00 ����

14:00�`16:30 �q�V���|�W�E���r�u���x�ɂ�����g�̂ւ̕����I�Ȃ܂Ȃ����F���ҁA�U�t�ƁA�ϋq�̎��_����v

*�v���O�����ڍׂ� ������

���Q����F���2,000�~�A�w��1,000�~

�@��������F����3,000�~�A�w��1,500�~

��70�x�w������ǁF

��112-8610 �����s��������2-1-1

�����̐����q��w�@���x����w���莺��

���₢���킹TEL&FAX03-5978-5271�i����10�`17���j

Mail: buyogakkai2018[at]gmail.com

�i2018/12/5�j

���{���y��������12��w�p�W��in���s�i2018�N12��9��(���j�A���s��w�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

https://jmm12th.jimdofree.com/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��9���i���j9:55�`17:00

�ꏊ�F���s��w���ۉȊw�C�m�x�[�V������5�K�V���|�W�E���z�[��

�i606-8501���s�s������g�c�{���j

�e�[�}�F�q�ǂ��̔��B�Ɖ��y�Ö@

�q�v���O�����T�v�r

���v���O�����ڍׂ� ������

�E���ʍu���u�d�ǎ��Ɖ��y�Ö@�v13:40�`15:10

���厛�����È�a�@�x�a�����@���A������鉹�y�Ö@�m

�����F���s��w��w�@��w������ �����i����

�E�V���|�W�E���u��o���̏d���̉��y�Ö@�`���Ă̌���`�v15:20�`16:50

�R�`���������a�@�������Y����q��ÃZ���^�[����q�������A��r�������y�Ö@�m

��ʌ���������ÃZ���^�[�������Y����q��ÃZ���^�[�V�����Ȑ������������A�]�����G�q���y�Ö@�m

�w�蔭���F�Q�n����������ÃZ���^�[�������Y����q��ÃZ���^�[�ؓ������Ō�t

�����F���s��w��w�������a�@�����ȁi�V�����W�����Õ��j�͈䏹�F�a�@����

�E�J���e�b�g���t13:00�`13:30

�i2018/12/4�j

���{���y�w����{�x����54���ጤ����i2018�N12��8��(�y�j�A�������y��w�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.musicology-japan.org/east/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��8���i�y�j13:20�`16:50

�@���J�n�������ʏ�ƈقȂ�܂��̂ł����ӂ��������B

�ꏊ�F�������y��w3����114����

���[�N�V���b�v

�u���y�`���_�čl�FCaplin, Hepokoski, Webster��ǂށi������j�v

�i��E�R�[�f�B�l�[�^�[�F�ɓ��C�F�i���ۊ����w�j

�p�l���X�g�F�������i�������y��w�j�A�Έ䖾�i�c���`�m��w�j�A���쏺�i�����{�x���j

����̗��́A2007�N10��10�`14���ɁA�h�C�c�̃t���C�u���N�ōs�Ȃ�ꂽ�A��6�[���b�p���y���͉�c�iEuro-MAC�j��Formenlehre�Ɋւ���V���|�W�E�����܂Ƃ߂������ł���APieter Berge, ed., Musical Form, Forms, Formenlehre: Three Methodological Reflections (Leuven University Press, 2010)���ނƂ��āA���[�N�V���b�v�̃X�^�C���ōs�������Ǝv���Ă��܂��B�V���|�W�E���ɓo�ꂵ��3�l�̘_�҂̎咣���A����iBerge�j���܂Ƃߖ��ƂȂ�A�����iCaplin�j�A�Έ�iHepokoski�j�A�ɓ��iWebster�j�����ꂼ����ق��Ȃ���A�Q���ґS���Ƌ��ɁA���̕���̌���𗝉����A����̉ۑ�Ɏ��g�݂����ƍl���Ă��܂��B�����́u�O�����v�iLudwig Holtmeier�j�ɂ��A���̉�c�S�̂ł́A180�l�̔��\�҂�500�l����Q���҂������������ł����A���̒��ł��A���̃V���|�W�E���͉�c�S�̂̊j�ƂȂ���̂ł������悤�ł��B���̂��Ƃ́u�O�����v�ɂ��q�ׂ��Ă���A����܂ł̗l�X�ȁA�����Ƃ́A���邢�͓`�����Ƃ̘g�g�݂����z���āA�^�ɍ��ۓI�ȁA����̐��E�I�c�_�ɂȂ�����e�ł��邱�Ƃ���������Ă��܂��B���{�ł́A�c�O�Ȃ���A���̃e�[�}�ł���قǂ̎Q���҂��W�߂邱�Ƃ͓����������܂��A���݂������A11��3���ɊJ�Â��ꂽ���{���y�w��S������Session G�i�i��F�ɓ��C�F�j�ɎQ���������̔��\�҂����̌����iHaydn, Mozart, Schubert �Ɋւ�����́j�̎Q�l�����ɂ́ACaplin, Hepokoski��̌������܂܂�Ă���A����A18-19���I�̃��[���b�p�̉��y������ŁA�����ł��Ȃ�����ł���Ǝv���܂��B���ہA�C�O�ɂ����ẮA1990�N�ォ�璅���ɐi�W���Ă��Ă��镪��ł���A���{�̌����҂����̗ւ̒��ɎQ������Ӗ��ł��A������@��ɁA���{�̒x�����C�ɏk�߁A�w��Ƃ��Ă̗�����[�߂����Ǝv���̂ł��B�܂����A���̕���̂�����l�̗Y�ł���}�[�N�E�G���@���E�{���Y�̒���A�w�\�i�^�`���̏C���w�F�ÓT�h�̉��y�`���_ �iWordless Rhetoric: Musical Form and the Metaphor of the Oration�j�x�A�i���y�V�F�ЁA2018�N�j���y�c�p�O�Y���̖�ŏ㈲����A�x����Ȃ���A���{�ɂ����Ă��@���n���ė��Ă���悤�Ɏv���܂��B�\��Ƃ��ẮA�O���̑�1���ŁA����̑O�u���̌�A�����A�ɓ��A�Έ�̏��ł��ꂼ�ꂪ�S�������_�҂̎咣�̗v�_���܂Ƃ߂邱�Ƃɂ��܂��B�x�e������ŁA�㔼�̑�2���ł́A���삪�i����߁A3�l�̘_�҂��݂��̎咣�ɑ��Ē��������^���v�邱�Ƃɂ��܂��c�i�������������j

�i2018/12/3�j

���������w���8�m���擾�Ҍ������\����ѓ��ʍu����i2018�N12��8��(�y�j�A������w�{���L�����p�X�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

bunkashigen.jp/sympo/sympo03.html

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��8���i�y�j

���F������w�@��1����113����

�q�������\�r13:30�`16:00

�E�{���m�i���s�����ߑ���p�فj�u�n����s�̐������Z�Ɩ��S�ۑq�ɂ̔����@�������N�v�H�@���{�����Ƌ�s�����q�Ɍ��݉ߒ�����݂�n��Y�Ɣ��B�̋ߑ�I�����v�i���m���擾�F����c��w�A2017�N7���j

�E���m�f�i������w�j�u�A���n���N�ɂ�����ߑ�I��ԂƂ��Ă̌���Ɖ����E�v�i���m���擾�F������w�A2017�N10���j

�E���������i�É������|�p��w�j�u���{�����@��25���u�����v�T�O�̌����F�������icultural right�j�Ƃ̊֘A���v�i���m���擾�F������w�A2017�N7���j

�q���ʍu����r16:15�`17:45

�E�^�痤���Y�i������w�j�u�s�s�̏��̑������F�R�~���j�e�B�E�f�U�C���ւ̓W�J�v

�i2018/11/30�j

���w������30�N�x��4����i2018�N12��1��(�y�j�A��q��w�l�J�L�����p�X�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.bigakukai.jp/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��1���i�y�j13��00���`16��30��

�ꏊ�F��q��w�l�J�L�����p�X1����408����

�@�A�N�Z�X�Fhttps://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access...

�@�������́A�k��͕債�Ă���܂��̂ŁA����������p���������B

�q�������\�r

�E��c�א��i��q��w�j�u�|�p�Ə@���̋��ԁF�V���[�y���n�E�A�[���w�ɂ����鐹�l��̈Ӌ`���߂����āv

�i��F�����z��Y�i���{��w�j

�E���ђ��q�i�����Y�p��w�j�u���w�Ɩ����FG.F.�}�C�A�[�i1718-77�j�̔��w�I��_���߂����āv

�i��F��}���m�i���R������w�j

�E�K���r��i��q��w�j�u���H���t�̘_���w�ƃo�E���K���e���̔��w�ɂ����鎩�R��`�ƐS����`�F�ߐ��ȍ~�̘_���w�̗��j�I�W�J�ɑ����āv

�i��F��}���m�i���R������w�j

�i2018/11/29�j

���m���y�w����{�x����106���ጤ����i2018�N12��1��(�y�j�A������w���L�����p�X�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

tog.a.la9.jp/regular.html

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��1���i�y�j

�@I��15:00�`16:15�AII��17:00�`18:45

�ꏊ�F������w���L�����p�X

�@I�� 18����1�K���f�B�A���{2

�@II�� ���R�~���j�P�[�V�����E�v���U�k��2�K���y���K��

I�� �������\

�u�J�U�t�`�����y�̌l�w�K�Ɋւ���l�@�v

���c�͎q�i�����Y�p��w��w�@�j

�i��F�S�`�F�t�X�L�C�w���}���i������w�j

�U�� ���N�`���[��R���T�[�g

�u�A���b�|�̓`���Ŋw�ԃA���u���@�̊�{�v

���t�F���n���}�h�E�J�h���[�E�_���[���i�E�[�h�j�A�A�u�h�D�E�q���f�B�[�i�́j�A�T���[�t�E�o�N���i���b�N�j

����F�і�肳�i���{�w�p�U���� ���ʌ�����(PD)�j

�i��F�����p�C�i������w�����n�挤���Z���^�[�j

�i2018/11/28�j

����c��w�����l���Ȋw�����Z���^�[��������u�C���[�W�����j�v��Ã��[�N�V���b�v�q�}���K�̑̌��A���f�B�A�̑̌��r��2��u�}���K�Ǝʐ^�A�f��v�i2018�N12��1��(�y�j�A����c��w�ˎR�L�����p�X�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

https://www.waseda.jp/flas/rilas/news/2018/11/08/5557/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��1���i�y�j15:00�`17:30

�ꏊ�F����c��w�O�R�L�����p�X36����6�K681����

�E�O�����N�i�����H�|��w�����u�t�j

�u�}���K�̘_���A�@�B�̘_���v

�E���c�W��i�����ّ�w�u�t�j

�u�Î~�Ɖ^���A�܂��̓}���K�Ɖf���̐ړ_���߂����āv

���܂��܂Ȏ��o���f�B�A�Ƃ̑Δ�̂Ȃ��ŁA�}���K��ǂށ^����Ƃ����̌��̈Ӗ����l����A�����[�N�V���b�v�̑�2��́A�w�}���K�Ɖf��x(NTT�o�ŁA2014�N)�Ń}���K�����̐V������\���鑶�݂ƂȂ����O�����N����ƁA�f�����f�B�A�_�E�f���Z�p�_�̐V�����n�����J���w�Ȋw�҂̖Ԗ��x(�|�ЁA2017�N)�ɂ���đ����ʂ̒��ڂ��W�߂鑝�c�W�傳�o�ꂵ�܂��B�ʐ^��f��ɑ�\����铯����̉f���Z�p�Ɣ�r�����Ƃ��A�}���K���畂���яオ�鎋�o�̘_���Ƃ͂����Ȃ���̂�? �Z�p�Ƃ��Ẵ}���K�ɉ\�Ȃ��ƁA�s�\�Ȃ��ƂƂ͉��Ȃ̂�? ���o�����_�̍Ő�[�������ɂ���I

���⍇����F�����l���Ȋw�����Z���^�[��������u�C���[�W�����j�v

imagebunkashi[at]list.waseda.jp

�i2018/11/27�j

�����|�p�w���88�����i2018�N12��1��(�y�j�A������w�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

http://ethno-arts.sakura.ne.jp/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��1���i�y�j14:00�`16:00

�ꏊ�F������w�r�ܖ{�فi1���فj2�K1201����

�@�e���u�r�܁v�w���ԓk����7��

�������\�F

�E���X�^���i�����O�����w�j�u��̂��|�p�ɂȂ�Ƃ��F��w�A���p�j�A�~���[�W�A���v

�E�Ñ��肠�i���ꌧ���ߑ���p�فj�u���p�ł��함�ł��Ȃ����́F���摜���t�B�[���h�ƃ~���[�W�A������l����v

�S�������F����K�� (�����Y�p�w���������minzoku.tokyo[at]gmail.com�j

�i2018/11/26�j

�y���w���101����i2018�N11��26��(���j�A�@����w�s���J�L�����p�X�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

http://www1.odn.ne.jp/~gakugeki/reikai.html

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N11��26���i���j

�@�ߌ�6��30���`8��00���i�\��j

���F�@����w�s�J�L�����p�X �{�A�\�i�[�h�^���[25�KB��c��

�@JR�E�n���S�u�s���J�v�܂��́u�ѓc���v�w���ԓk��10��

�u������o���߂����āF�ċ�����w�]�ˎ��㉹�y�ʉ��x�܂Łv

���\�ҁF����������

�i2018/11/23�j

�|�s�����[���y�w���30����i2018�N11��24��(�y�j�E25���i���j�A�c��`�m��w���g�L�����p�X�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

https://jaspm30.wordpress.com/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N11��24���i�y�j�E25���i���j

���F�c��`�m��w���g�L�����p�X

�Q����F��ʉ��3,000�~�i����3,500�~�j�A�w�����E�@�����2,000�~�i����2,500�~�j�A����3,500�~�A�V���|�W�E���̂ݎQ��1,000�~

���₢���킹��F������ �c��`�m��w���g�L�����p�X������449��a�c�r�V������ e-mail:tohwada[at]gmail.com

�q�v���O�����r

11��24���i�y�j��1��

�E13:00 �J��E��t�J�n�i��6�Z��1F612�����j

�E14:00�`16:50 �l�������\

�E17:00�`18:00 ����i��6�Z��2,3F623�����j

�E18:10�`20:10 ���e��i������2F�t�@�J���e�B���E���W�j

11��25���i���j��2��

�E9:00 �J��E��t�J�n

�E9:30�`12:30 ���[�N�V���b�v

�E14:00�`17:00 �V���|�W�E���i��6�Z��2,3F623�����j

�E17:00�`17:30 ��A

�q�l�������\�r

�l�������\A�i��6�Z��1F J611�j

�i��F�G�h�K�[�EW�E�|�[�v�A��������

�E�����i�������y��w��w�@���m����ے��j�u���a��O���̊֓��B���A�����ǂɂ�闬�s�̂̐������F���́u����v�ƎЉ�I�v���y�щe���ɂ��āv

�E���q���N�i���l�s����w��w�@�s�s�Љ�������Ȕ��m����ے��j�u�����m�q�H�ɂ�����u�D�̊y�m�v��ʂ����y���y��e�ߒ��̕��́F���t�v���O�����̋ȖڕϑJ������Ɂv

�E���������i�����Y�p��w��w�@���y�����ȉ��y�����w��U�C�m�ے��j�u�����{�W���Y�j�ɂ�����u�W���Y�E�t�F�X�e�B�o���v�̈ʒu�Â��ɂ��āF��ォ��1970�N��㔼�ɏœ_�����Ăāv

�E�V�c����i�����Y�p��w��w�@���y�����ȏC�m�ے��j�u�{�y���A�O��ɂ����鉫�ꃍ�b�N�E�~���[�W�V�����̉��t�����̕ω��F�`�T�C���N���u�𒆐S�Ɂv

�l�������\B�i��6�Z��3F J631�j

�i��F�����ǖ��A�֓��T��

�ERodney A. Dunham�i��ˎR��w�j�uQueens of Noise: The Runaways as Jungian Archetypes in Japan and in America�v

�E����貁i�@����w��w�@�l���Ȋw�����ȓ��{���w��U���ۓ��{�w�C���X�e�B�e���[�g���m����ے��j�u�˂��ꂽ���̑��F�u���v�Ɍ��т���ꂷ�����u���{�̐S�v�v

�E���c���i���s����w�j�u�u�����\���O�v�̌n���F�j�b�|���n�|�b�v���������v

�E�����c���i���؏��q�Z����w�c���ۈ�Ȑ�C�u�t�j�uNHK����ԑg�u�݂�Ȃ̂����v�̐����Ɓu���������^���v�̊֘A���v

�l�������\�i��6�Z��3F J632�j

�i��E�{������

�E���ѓĖi�~���[�W�V�����j�u���C�u�ɂ�����A�����G���W�j�A�̖����A�n�����A�Z�p���Ɋւ���l�@�F���C�u�n�E�X��PA�G���W�j�A������Ɂv

�E�˓c���v�i����w��w�@���w�����Ȕ��m����ے��j�u�u�n�[���j�[�f�B���N�^�[�v�͓��{�̐��t�y���ǂ��ς������F�y��Y�ƂƊw�Z���y�����v

�q���[�N�V���b�v�r

�E���[�N�V���b�vA�i��6�Z��1F J611�j

�u�Ȃ肫�邱�Ƃ̑n�����A�~���[�W�V������(�ւ�)�����ω��v

�{�菮��i���m������w���j�A���V�B�j�i���R���w����w�j�A�L�����_�i���R���w����w�j�A���_�ҁF����h�́i���m�����w�j

�E���[�N�V���b�vB�i��6�Z��3F J631�j

�u��ʒ����̓|�s�����[���y�̉����ǂ��܂Ŗ��炩�ɂł��邩�F�W�������E�n�D�E�R�~���j�P�[�V�����𒆐S�Ɂv

��c����i������w�j�A�ؓ��R���i���R�w�@��w�j�A�i�䏃��i�_�ˎR���w�j�A���_�ҁF�ēc�K�O�i�a����w�j

�E���[�N�V���b�vC�i��6�Z��3F J632�j

�u�����{�ɂ�����\���Ƃ��Ẳ��y�����v

���J���i�i�����ّ�w�j�A���c����i�l�V������w�j���M�m�i�����ّ�w��w�@�j�A

�q�V���|�W�E���r

�E���{�|�s�����[���y�w��ݗ�30���N�L�O�V���|�W�E��

�i��6�Z��2,3F 623�����j

�u���{�ɂ�����|�s�����[���y�����F30�N�̕��݁v

�p�l���X�g�F�O��O�i�����w���_�����j�A���씎�i�i����w�j�A�א�����i���ۓ��{���������Z���^�[�j�A���M�q�i�哌������w�j�A�i��F�ї��ÍF�i�����Y�p��w�j

�i2018/11/22�j

�����|�\�w���30�N�x���i2018�N11��25��(���j�A�����w�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

minzokugeino.com/conf.html

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F����30�N11��25���i���j

���F�����w3���فi��157-8511�����s���c�J�搬��6-1-20�j

�E��t�J�n�F10:00�`

�E�J��A�F10:30�`10:40�@�����s�ψ��� �U�،�

�E�������\�F10:40�`12:40

�P�D�r�ؐ^���u�f����r�ɂ��|�ԕω��̈�l�@�v

�Q�D�ɓ����u�������q�������̃e�N�X�g�ƌ|�\���H�v

�R�D�����O�u�k����B�ɂ������̏㉉�F�`���E���ځE�������v

�S�D���c�Y���u�����|�\�`���̃v���Z�X�Ɏ���u���������^�L�^�F�f���Z�p��p�����`���x���̎��݁v

�E�V���|�W�E���F14:00�`16:20

�e�[�}�u�����|�\�����̐V�������_�Ɍ����āv

��|�����E�R�[�f�B�l�[�^�[�F�U�،�i�����w�j

�p�l���[�F��萐��i���{�w�p�U������ʌ������j�A��؍V���i����������w�@��w�j�A�ˌ��L���i����w�j

�E�{�c���������F16:30�`16:40

�E����F16:40�`17:30

�E��A�F17:30�`17:40�@��\���� ���R��

�E���e�� �F18:00�`20:00�@��� �����w7���ْn�����E���W

���Q����A�\�����ڍׂ� ������

�i2018/11/21�j

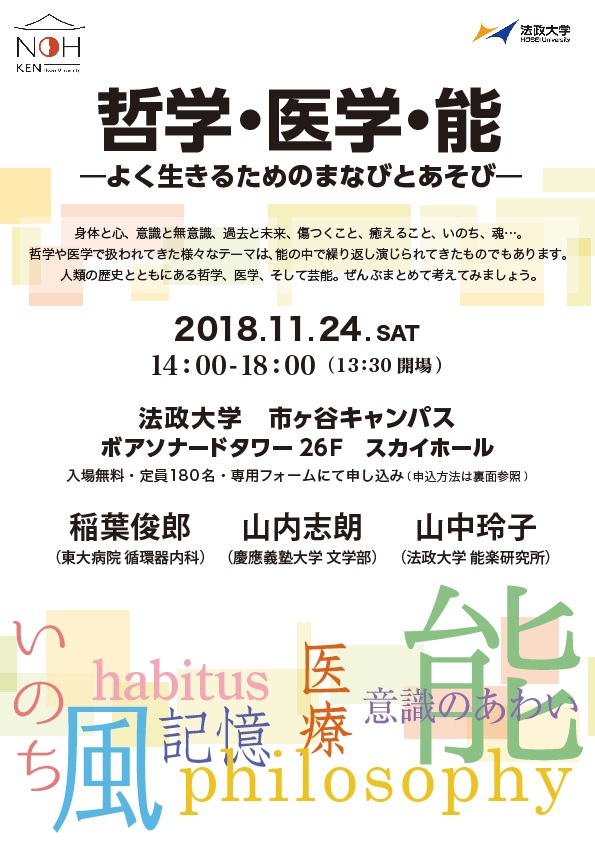

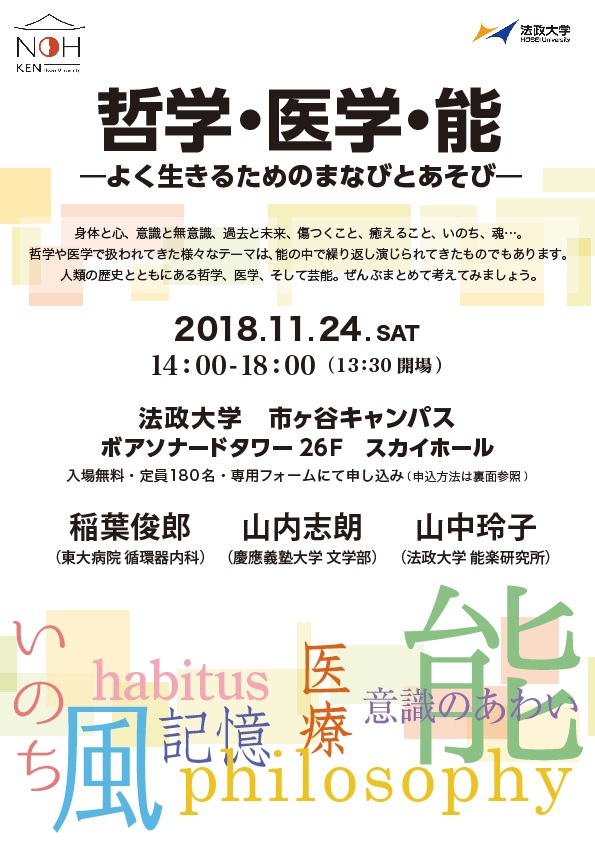

�V���|�W�E���u�N�w�E��w�E�\�F�悭�����邽�߂̂܂ȂтƂ����сv�i2018�N11��24��(�y�j�A�@����w�s���J�L�����p�X�j

�u���E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

kyoten-nohken.ws.hosei.ac.jp...

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N11��24���i�y�j14:00�`18:00�i�J��13:30�j

�ꏊ�F�@����w�s���J�L�����p�X �{�A�\�i�[�h�^���[26�K�X�J�C�z�[��

���ꗿ�F����

����F180���i����ɒB��������ߐ�ƂȂ�܂��j

�\�����@�F�\����p�t�H�[�� �ɕK�{��������͂��A���\���݂��������B

�q�v���O�����r

�E14:00�`14:10�@��|����

�E14:10�`14:40�@�R����q�i�@����w�\�y�����������j�u���̊��o�E���̏ꏊ�̋L���F�����\�̂����݂Ɩ��́v

�E14:40�`15:30�@��t�r�Y�i������w�t���a�@�z����Ȉ㏕���j�u�\�y�ƈ�w�̐ړ_�@�ӎ��̂��킢�v

�E15:50�`16:40�@�R���u�N�i�c��`�m���w�������j�u���ƕ��Ɛ���Ɓv

�E16:45�`18:00�@�f�B�X�J�b�V����

�u�\�y�̍��ہE�w�ۓI�������_�v�̑�����2019�N3���ŏI���܂��B�������͂���5�N���܂�A�\�y�����̃t�B�[���h���g����ׂ��A�����O�Ŋ��邳�܂��܂ȕ���̌����ҁE�����҂Ƃ̋��͂�A����������i�߂Ă��܂����B�R���s���[�^�ł̗w���́ACG�ɂ�鉉�\��Ԃ̕����A���{�b�g�f�U�C���ւ̉��p���A�V���������������o���Ă��܂��B����̍Â��́A�����������_�̊����܂��A���̃X�e�[�W�Ɍ����Ă���ɂ�������A���ݏo���Ă݂悤�Ɗ�悵�܂����B�u���̂��v��������w��u���v�ɂ��čl����N�w�̕��@�́A�\���l����ۂɂǂ̂悤�ȐV�������ĂĂ����̂ł��傤���B����L�����O��`���̂ɒ������\�́A�������̈ӎ��△�ӎ��A���̂��A���Ƃǂ����т��Ă����̂ł��傤���B��w�E�N�w�̕���ł��ꂼ��V���������N�����Ă��邨��l���}���A������Q���݂̂Ȃ��܂ƂƂ��ɗl�X�ȕ�������l���Ă݂����Ǝv���܂��B

��ÁE�₢���킹��F

�@����w�\�y�������u�\�y�̍��ہE�w�ۓI�������_�v

��102-8160 �����s���c��x�m��2-17-1

TEL03(3264)9815�@FAX03(3264)9607

�i2018/11/20�j

���njd�t�c Brass Collection Concert�i2018�N12��2���i���j�A��z�����w�u���j

�Â��̏��ł��B

�{�R�[�X�����A���J�삪�o�����܂��B

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��2���i���j14:00�J���i13:30�J��j

���F��z�����w�u���i��z�s�R���~��1�j

�����ꖳ���A���O�\���ݕs�v

�q���t�\��ȁr

�E���Ƃ��̐X�i�����G���j

�EBRASS-ISM�i�O�V�c�j

�E�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N�E�Z���N�V�����iR.���W���[�X�j�@��

Brass Collection �v���t�B�[���F

�x�R���o�g�̉��t�Ƃō\�����ꂽ���njd�t�c�B�ÓT�I�ȍ�i����|�s�����[�܂ŕ��L���W�������̉��y���v���O�����ɑg�ݍ���ł���B����܂łɏ��{���A�����O�a�A�Љ������A�����\�q�A�p�猫�A�����L�ƁA����M���A�M���듿�A�����G���A�����~�̊e���ɐV����Ϗ��E�������A���̕Ґ��̃��p�[�g���[�g��ɍv�����Ă���B�����̍�i�ɂ͏�����o�ł���L���e���܂�Ă�����̂������B2006�N���10��̒�����t����J�Â���ق��A�S���̊w�Z�ł̉��y�ӏ܋����⎮�T�̉��t�ł��������B��z�ł̌�����2011�A13�A14�A15�N�ɑ�����5��ڂƂȂ�B

��ÁF��z�����w�A��z�����w�U�����͉�

�㉇�F��z�s�A��z�s����ψ���A��z���H��c���A��z�ό��R���x���V��������A�V������ЁA������Џ�z�^�C���X�ЁAJCV��z�P�[�u���r�W�����A�V�������t�y�A���A��z�n�搁�t�y�A��

���₢���킹�F��z�����w���L��

�@TEL090-6274-5685�@kouhou[at]juen.ac.jp

�i2018/11/19�j

�T�N�\�t�H���E�s�A�m�E�G���N�g�[���ɂ�郏���R�C���R���T�[�g�i2018�N11��4���i���j�A���c�܂����nj𗬊فj

�Â��̏��ł��B

�{�R�[�X��w�@������ÁE�o�����鉉�t��ł��B

���ڍׂ͂�����

joetsucity.com/event/2018-11-4onecoin

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N11��4���i���j14:30�J���i14:00�J��j

���F���c�܂����nj𗬊فi����l��s���c�x�X�j

Program�F

�EJ. �J���g���[�u �I�[���F���j���̉̑�1�W�iSax�j

�EC. �h�r���b�V�[ �ʼn�iPf�j

�ED. �V���X�^�R�[���B�` �j�T���ȁiEl�j

�EG. �K�[�V���C�� �A�C�E�S�b�g�E���Y���ϑt�ȁiSax&Pf&El�j�@��

�@���Ȗڂ͂�ނ��ύX����ꍇ���������܂��B

�o���F���V���iSax�j�A��c���g�iPf�j�A�����쌪��iEl�j

��ÁF�T�N�\�t�H���E�s�A�m�E�G���N�g�[���ɂ�郏���R�C���R���T�[�g���s�ψ���

�㉇�F��z�����w�A��z�s�A��z�s����ψ���

���₢���킹�FTEL090-6274-5685

�@kenji.kosukegawa[at]gmail.com�i������j

�i2018/10/25�j

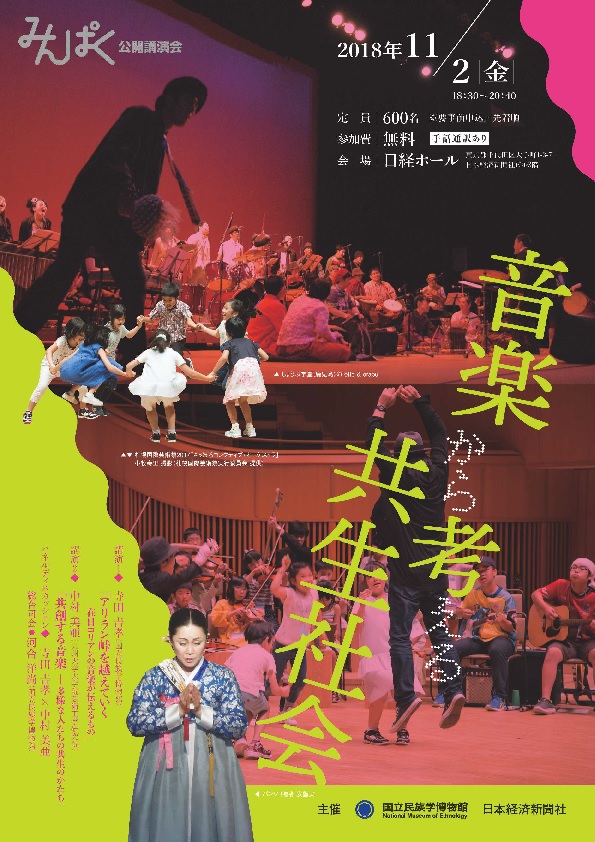

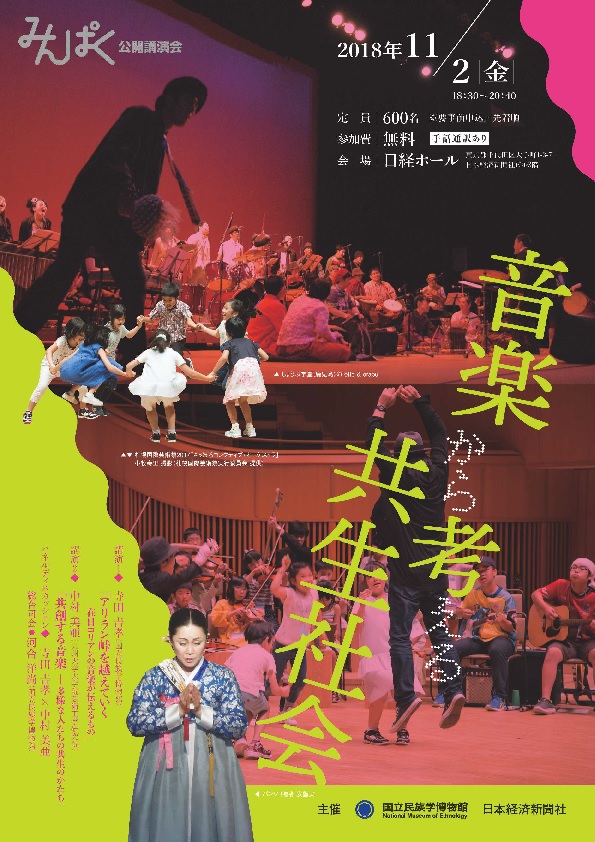

�݂�ς����J�u����u���y����l���鋤���Љ�v�i2018�N11��2��(���j�A���o�z�[���j

�u���E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.minpaku.ac.jp/research/activity

...

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N11��2���i���j18:30-20:40�i�J��17:30�j

�ꏊ�F���o�z�[���i�����s���c���蒬1-3-7���o�r��3F�j

����F600���i�撅���j�@�Q����F�����i�v���O�\���j

����b�ʖ�

�\�����@�F�\���t�H�[���܂��͉����͂����ɂ�鎖�O�\����

�i�ڂ����� ������ �����Q�Ƃ��������j

��|�F

���E�e�n�Ŕr���I�ȍl���̑䓪���݂��錻��Љ�ł́A���l�ȏW�c�̋����͍ŏd�v�ۑ�̈�ł���ƍl�����܂��B�{�u����ł́A����܂ł̋��������ł͌y������Ă������y�ɏœ_�āA���������̂��߂ɉʂ�����������Ɖ\����T��܂��B

�v���O�����F

�E17:30-18:30 ��t

�E18:30-18:35 �J�� �����L�ցi���{�o�ϐV���Б��{�ЕҏW�Njǎ����j

�E18:35-18:40 ���A �g�c���i�i���������w�����ْ��j

�E18:40-19:15 ��|�����y�эu��1�u�A�����������z���Ă����F�ݓ��R���A���̉��y���`������́v���c�g�F�i���������w�����ً����j

�E19:15-19:50 �u��2�u���n���鉹�y�F���l�Ȑl�����̋����̂������v���������i��B��w��w�@�|�p�H�w�����@�y�����j

�E20:05-20:40 �p�l���f�B�X�J�b�V���� ���c�g�F�~���������@�i��F�͍��m��

�i2018/10/24�j

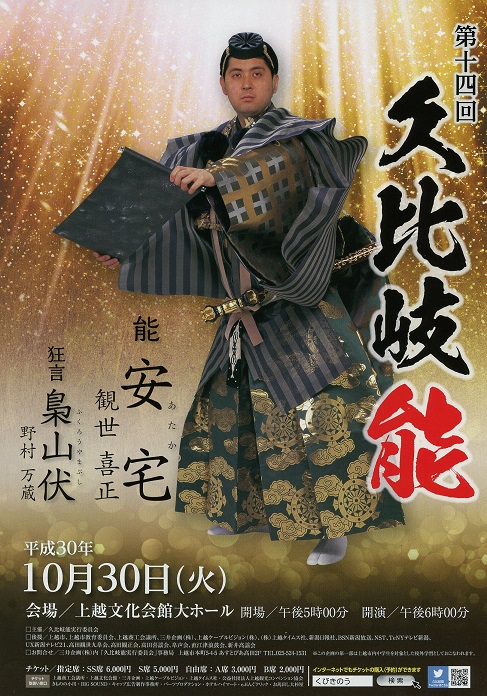

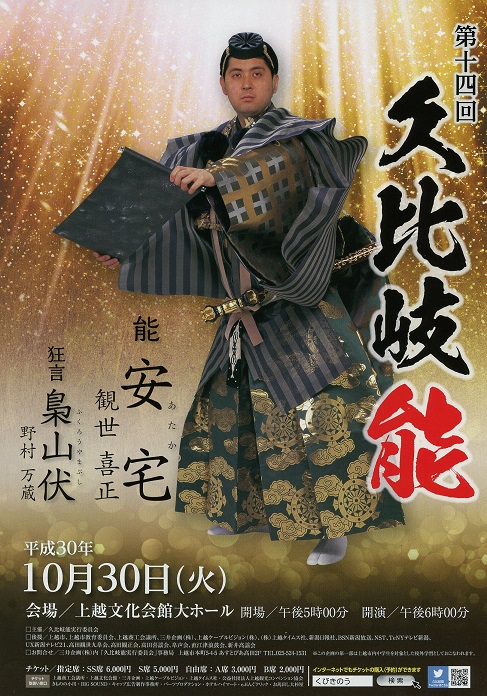

��14��v���\�i10��30���i�j�A��z������فj

�Â��̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

http://www.jocci.jp/kubikinoh/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

����30�N10��30���i�j

���F��z������ّ�z�[��

�J��F�ߌ�5��00���@�J���F�ߌ�6��00��

�@�i�I���\��ߌ�8��30�����j

�`�P�b�g�F�w��ȁ]SS��6,000�~�AS��5,000�~

�@�@�@�@�@���R�ȁ]A��3,000�~�AB��2,000�~

�ԑg�F

�E��� �ϐ��쐳

�E�d���u��➃N���q�v�����N�q

�E�����u���R���v�쑺�����A�쑺�C�I�A�㐙�[��

�E�d���u�J�V�i�v�ϐ���V

�E�d���u���c��v�i������

�E�\�u���� ���i�� �뗬�v�ϐ��쐳�A�������a�A����

�@ �|�s�w�A�K�M��A���쏲�ق�

�`�P�b�g�戵�������F��z���H��c���A��z������فA�O����A��z�P�[�u���e���r�W�����A��z�^�C���X�ЁA���v�Вc�@�l��z�ό��R���x���V��������A�����̂̏���ABIG SOUND�A�L���b�v�L�����쎖�����A�n�[�c�v���_�N�V�����A�z�e���n�C�}�[�g�Ae�ԂN���b�N�A���n�o���吙���@

���C���^�[�l�b�g�ł��`�P�b�g�̍w���i�\��j���ł��܂�

���⍇���F�v���\���s�ψ������

��z�s�{��5-4-5�����Ƃ҂����c2F�i�O���抔����Г��j

TEL025-524-1531

�i2018/10/23�j

��z�����w��w�@���y�R�[�X�w���ɂ�鉉�t��uAutunnale�v�i2018�N11��11���i���j�A��z�����w�u���j

11��11���i���j�A�{�w�u���ɂđ�w�@���ɂ��R���T�[�g�uAutunnale�i�A�E�g�D���i�[���j�v���J�Â��܂��B�@�����g�����E�^�c���s���A�����̌��r�̐��ʂ\����N�Ɉ�x�̋@��ł��B

�w�O�E�w�����킸�A�ǂȂ��ł������꒸���܂��B�����̕��X�ɕ����Ē����A��ᔻ�Ղł���Ǝv���܂��B���U�����킹�̏�A���Ђ��������������B

��z�����w��w�@���y�R�[�X�ɂ�鉉�t��uAutunnale�v

����30�N11��11���i���j ���F��z�����w�u��

�J��F13:00�@�J���F13:30�@

�����ꖳ��

�q���t�ȁr

�ER. �V���g���E�X�s8�̉̋ȁt��i10��� 1.���� 8.�����

�EL.v.�x�[�g�[���F�� �s�A�m�E�\�i�^��21�ԁu�����g�V���^�C���vOp.53 ��1�y��

�EC. ���C�l�b�P ���t�ƃA���O�� �A�p�b�V���i�[�g

�EF. �h�b�v���[ �A���_���e�ƃ����h

�EC. �h�r���b�V�[ �s���ƍ��Łt��� 2.���₩�ɈÂ� 3.�X�P���c�@���h

�E�O�P�W �nj��y�̂��߂̋��t��

��

�q�o���r

�╣�q�Ɓ@�Έ�G��@�c���x�@���R�仉ԁ@�����쌪��@���X�ʑ�

��c���g�@����ז��@���o���M�@���g�O�Ɓ@���V���@�g����I

����@���J�ā@�F��Ď��@�잊�K꤁@�є��؎q�@�Ð�t���@�Ð쏃��

�{�c�x���@�R������T�@�R���v�q�@�n糐�T

�����t�ȏ��s��

��Á^��z�����w�|�p�n������H�R�[�X�i���y�j

�⍇�킹�Fhirano [at] juen.ac.jp�i����j

TEL090-6274-5685�i�Έ�j

�i2018/10/22�j

�ɂ�����������Y���p���i�v���W�F�N�g�`���|�\�㉉��u�Ӑl�̌��|�F���ȁE�ڏ��S�E����߂̐��E�v�i2018�N11��3��(�y�E�j�j�A���n�s����R�~���j�e�B�[�Z���^�[�j

�Â��̏��ł��B

���ڍׂ͂�����

nbz.or.jp/?p=18738

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�J���F2018�N11��3���i�y�E�j�j13:00�`16:00�i�J��12:30�j

�ꏊ�F���n�s����R�~���j�e�B�[�Z���^�[�i���n�s���240�j

���� �O�c�����Ɣ��i

��؍F�f���i����t���j�i�V����w���_�����j

�E�|��

����l�` �^����

�E�ߐ{�^�s���C���@�ܒi��

����F�r�c�N�v���i�V����w���_�����j�@

�ڏ��S �z���ڏ��S ���̗t��

����b�q���A����^���q��

�E��t���S�@�⎺

�E�Օ�����@���̗t�q�ʂ�

�E�ڏ����@������

����F�r�c���p���i�ڏ��S�l�b�g���[�N��j

�R�[�f�B�l�[�^�[�F���t�v���i���{�H�Ƒ�w�����j

����F200���i�v�\���E���R�ȁj

�����F����

�\�����ݕ��@�F�d�b�A�͂����A�t�@�b�N�X�܂��̓��[���ʼn��L�܂ł��\�����݂��������B�u�����A�����O�A�Z���A�d�b�ԍ��L���Ă��������B

�\�����ݐ�F�V���������j������ �o�c����

�@��940-2035�����s����1���ڎ�������2247��2

�@TEL0258-47-6135�@FAX0258-47-6136

�@E-mail:koryu[at]nbz.or.jp

�i2018/10/18�j

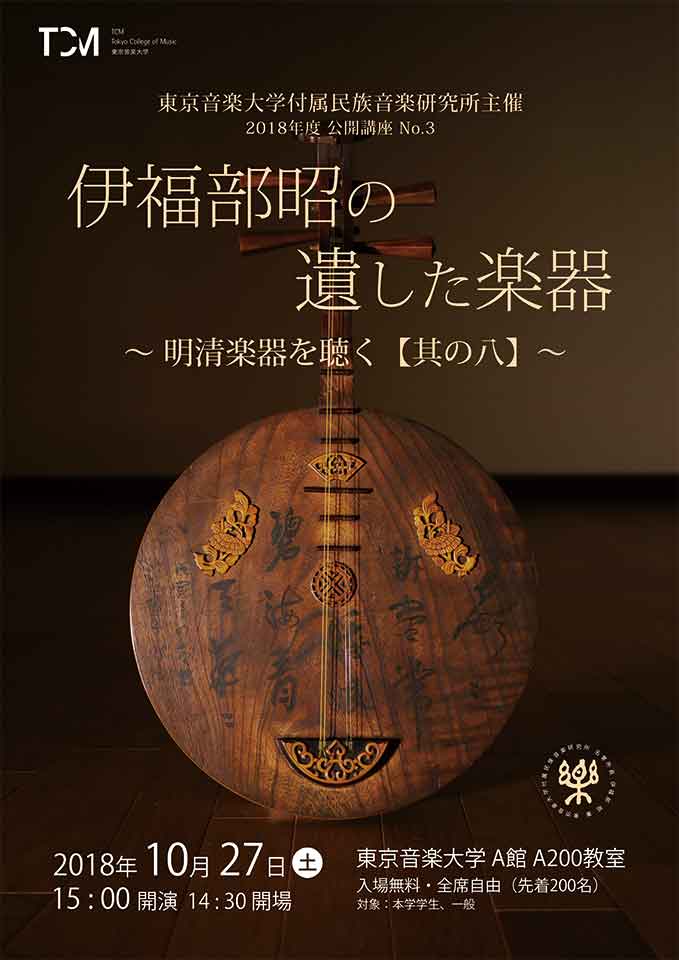

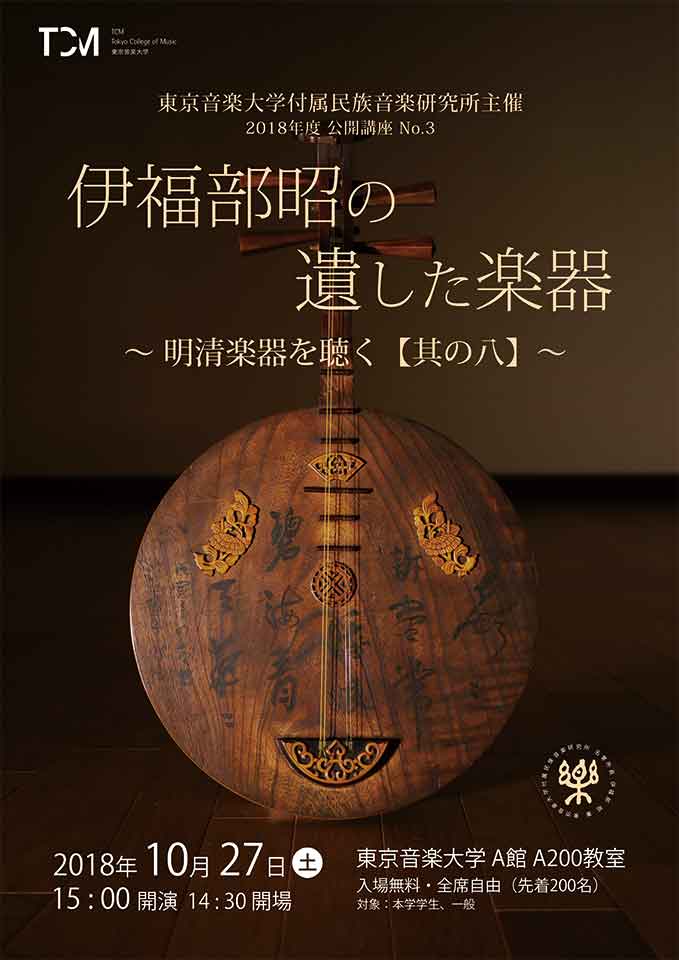

�������y��w�������y������ 2018�N�x���J�u��No3�u�ɕ������̈₵���y��F�����y�������8�v�i2018�N10��27��(�y�j�A�������y��w�j

���J�u���̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.minken1975.com/kouza_exhibition

...

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�J���F2018�N10��27���i�y�j15:00�J��

�ꏊ�F�������y��w A��A200����

�\���F���ꖳ���A�\��s�v

����F200���B�����撅���̂�����ƂȂ�܂�

�u�����e�F�́E�ɕ��������㏊�����N�W�����A�M�d�Ȗ����y��A�y���Ȃǂ̎��������J�����t����ȂǁA2011�N��薈�N�H�ɊJ���Ă��邱�̌��J�u�����A8��𐔂��邱�ƂƂȂ�܂����B���̓x�����肩�猳���薾���y�ۑ������̎R�c�c�q�A�Y�c�����������������A�܂��A�Րl�F��c���j���ɂ��u�Պw�v�̉��t�������āA����14���ɂ��A�Â���q�˂鉹�y�����������������܂��B

�@����ɍ���́A���N�����t�̉̐l�A�唺�Ǝ����a1300�N�̋L�O�̔N�ł����邱�Ƃ���A��4��̍u���̍ۂɃ\�v���m�Ɩ����y��ʼn��t�v���܂����ɕ������̔ӔN�̍�i�A�唺�Ǝ��E�唺���Y���̉̂ɂ��s�������t�̉̂ɂ���t�����Ȃ̕Ґ��ŁA�\�v���m�F�|�c�^���q�A�A���g�E�t���[�g�F����^���A��\�܌�ⵁF��c���q�q���̉��t�ł��������������܂��B�ǂ����A���y���݉������B

�i2018/10/18�j

���������w���8���� �V���|�W�E���u���������Ɓq���́r������v�i2018�N10��27���i�y�j�A�����̐����q��w�j

�w��E������̏��ł��B

���w������T�C�g�͂�����

bunkashigen.jp/index.html

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N10��27���i�y�j13:00�`

���F�����̐����q��w ��w�{��306����

�E13:00�@�J��

�E13:30�@��|�����i��ؒ��G ���������w��E�����̐����q��y�����j

�E13:40�`14:40�@�u���u�A�[�g�i���p�j�ƃA�[�e�B�t�@�N�g�i�함�j�F���p�قƔ����ق̂������v�g�c���i���i���������w�����يْ��j

�E14:50�`15:10�@�R�����g�i�P�j���p�ق̗��ꂩ��@�؉����V�i������w�����A�É��������p�يْ��j

�E15:10�`15:30�@�R�����g�i�Q�j�l�Êw�̗��ꂩ��@�x���G���i������w�y�����E�l�Êw�j

�E15:30�`15:45�@�x�e

�E15:45�`16:45�@�p�l���f�B�f�B�X�J�b�V���� �g�c���i�A�؉����V�A�x���G���@�i��F��ؒ��G

�@2017�N1������n�܂����W�]�v���W�F�N�g�u���������̌��݁v���A���悢��ŏI����}���܂��B�ŏI��ł́A���������w�����ق̋g�c���i�ْ������������A���b�����������܂��B

�@����܂ł̌�����ł́A�w����ӂ肩�����Ƃ��s������Łi��1-5��j�A�u���������v�̌������Ղ��Ă܂���܂����B���Ȃ킿�A�������ɂ�����u���`�������v�i��2��j�̎��g�݂Ɓu�d�v���`�������ێ��ҁv�̌����i��3��j�A�n�������̂ɂ�����u���������v�ւ̎��g�݁i��4��j�A��w����ɂ�����u���������v�i��5�A7��j�A�w��Ǘ��Ґ��x�Ɣ����فE���p�فi��6��j�A�f�W�^���Z�p�ɂ��u���������v�̊��p�i��7��j�ł��B����ꂽ�ł������A�u���������v�ɂ�����鎖��L���݂Ă܂���܂����B

�@������������܂ł̋c�_���ӂ܂��A�ŏI��ł͂��炽�߂ĕ��������Ƃ����ϓ_����u���́v�ɂ��čl���܂��B�����l�ފw�A���p�j�w�A�l�Êw�ȂǁA�u���́v�������w��͂��낢�날��܂����A���ꂼ��̊w�╪��ō��x�ȋc�_���s����قǁA���̋c�_�Ŏg���錾�t�͑��̕���ł͒ʂ��Ȃ����̂ɂȂ��Ă����܂��B���������A�e�w�╪��ɂ�����u���v�i�����Ƃ����O��j���I��ƂȂ�̂��A�����فE���p�ق̓W����Ƃ����@��ł��B

�@���}������g�c���i�搶�́A����܂ŃA�t���J���t�B�[���h�Ƃ��镶���l�ފw�҂̂����ꂩ��u�ٕ����ւ̂܂Ȃ����v�W�A�u�A�W�A�ƃ��[���b�p�̏ё��v�W�A�u�C���[�W�̗́v�W�Ȃǂ��肪���Ă����܂����B���������A�����قƔ��p�قɂ܂����邲�����Ƃ������ɂ��Ă��b�����������܂��B�u<����>���ǂ̂悤�Ɍ���Ă������v�ɂ��Č��Ȃ���A���炽�߂āu���������v�Ƃ��������A����сu���������w�v�Ƃ����A�v���[�`�ɉ����\�Ȃ̂��l���Ă݂܂��傤�B

�i2018/10/17�j

�S����w���y����w��֓��n�敽��30�N�x��2����i2018�N10��20���i�y�j�A�\�����w�����q��w�j

�w��E������̏��ł��B

���w������T�C�g�͂�����

www.nacome.com/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F����30�N10��20���i�y�j13:00�`17:00

���F�\�����w�����q��w�iJR��������V���w���k��8���j

�E12:30�`13:00 ��t

�E13:00�`14:30 �������\

(1)�u�o�C�G�������{�`���̊y�ȌQ�ɕt�����鎋�o�I�H�v�ƁA���ʓI�ȓǕ��w�K�ւ̃A�v���[�`�ɂ��āv�����R���q�i����������w�j

(2)�u�������y�ȋ���@�ɂ�������H�I�w���͂�L���鋳�t���琬������Ǝ��H�ɂ��Ă̌����F���w�Z�������u�]����w���ւ̉��y���Ƃɑ����ے����v���Ǝj�l�i���{�̈��w�j

(3)�u�Ȗځq���yII�r�̐U��Ԃ�Ɓq���y���H���KII�r�ւ̎��ƓW�J�ɂ��āF�U��Ԃ�V�[�g�̕��͂�ʂ��āv�Ԓˑ��Y�i����������w�j�A�{��m�q�i����������w�Z����w���j

�E14:40�`17:00 �u���{�̂��ׂ����v�ɂ��Ẵ��[�N�V���b�v�i���N�`���[���܂ށj�ƃ��E���h�e�[�u��

�e�[�}�F���ׂ�������n�߂鉹�y����

��1���F���[�N�V���b�v�i���N�`���[���܂ށj

�@�u�t�F�|�c���㎁�i�O���߂̂��ۈ牀�����j

��2���F���E���h�e�[�u��

�@�b��ҁF���g�֎q���i�쑺�w�����q��w�j

�@�t�@�V���e�[�^�[�F��{�I�q�i�\�����w�����q��w�j

�Q����F���1,000�~�A���1,500�~

��������F17:30�`10:30 ���5,000�~

�i2018/10/16�j

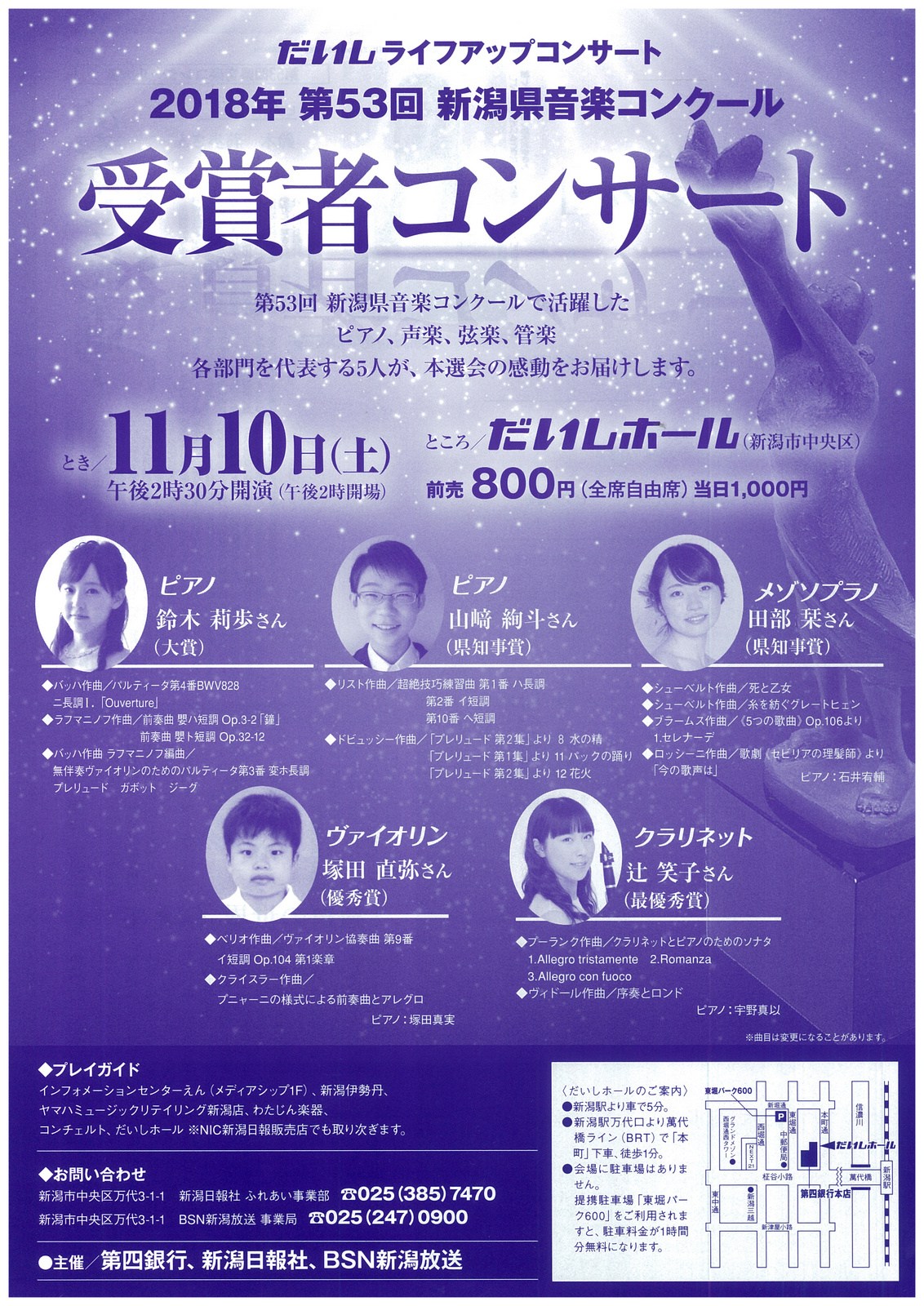

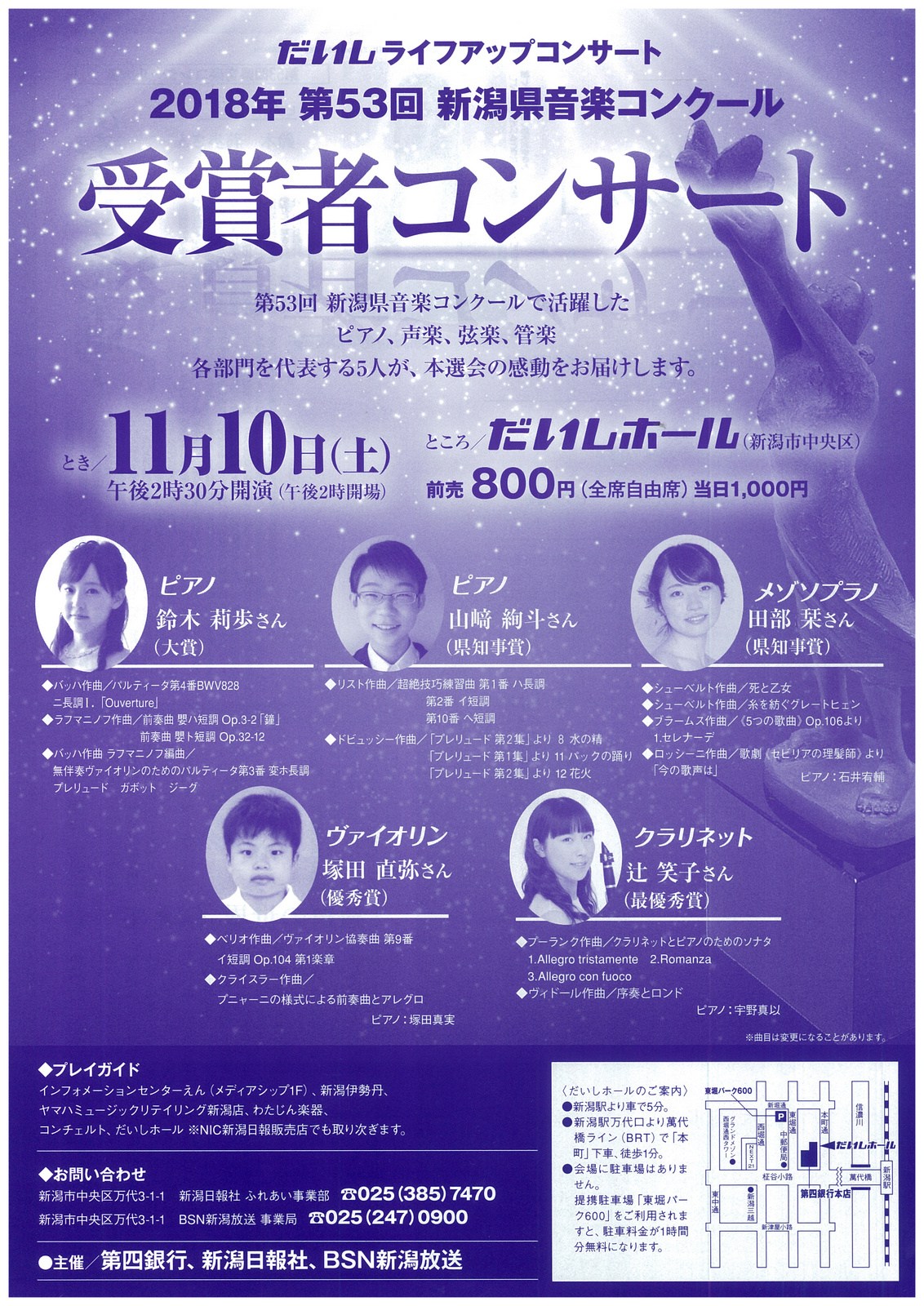

��53��V�������y�R���N�[����҃R���T�[�g�i2018�N11��10���i�y)�A�������z�[���j

�Â��̏��ł��B

�R���N�[���Ō��m���܂���܂�����w�@���̓c���x���o�����܂��B

����Î҃T�C�g�͂�����

http://www.niigata-nippo.co.jp/life/event...

http://www.ohbsn.com/event/2018

...

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�J�Ó��F11��10��(�y)�@�ߌ�2��30���J���i�ߌ�2���J��j

�Ƃ���F�������z�[��(�V���s�����擌�x�O��7�Ԓ�1071-1)

���ꗿ�F�O����800�~�A������1,000�~

���仕�����i�s�A�m�E��܁j

�E�o�b�n��ȁ^�p���e�B�[�^��4��BWV828 I. Ouverture

�E���t�}�j�m�t��ȁ^�O�t��Op.3-2�u���v�AOp.32-12

�E�o�b�n��ȁA���t�}�j�m�t�ҋȁ^

�@�@�����t���@�C�I�����̂��߂̃p���e�B�[�^��3��

�@�@�@�v�������[�h�A�K�{�b�g�A�W�[�O

�R�舺�l����i�s�A�m�E���m���܁j

�E���X�g��ȁ^����Z�I���K�� ��1�ԁA��2�ԁA��10��

�E�h�r���b�V�[��ȁ^�v�������[�h��2�W��� 8���̐��A12�ԉ�

�@�@�v�������[�h��1�W��� 11�p�b�N�̗x��

�c���x����i���]�\�v���m�E���m���܁j

�E�V���[�x���g��ȁ^���Ɖ����A����a���O���[�g�q�F��

�E�u���[���X��ȁ^�s5�̉̋ȁtOp.106��� 1.�Z���i�[�f

�E���b�V�[�j��ȁ^�̌��s�Z�r���A�̗����t�t���u���̉̐��́v

�i�s�A�m�F�Έ�G��j

�˓c���킳��i���@�C�I�����E�D�G�܁j

�E�x���I��ȁ^���@�C�I�������t�ȑ�9��Op.104 ��1�y��

�E�N���C�X���[��ȁ^�v�j���[�j�̗l���ɂ��O�t�ȂƃA���O��

�i�s�A�m�F�˓c�^���j

�ҏΎq����i�N�����l�b�g�E�ŗD�G�܁j

�E�v�[�����N��ȁ^�N�����l�b�g�ƃs�A�m�̂��߂̃\�i�^

�@1.Allegro tristamente�A2.Romanza�A3.Allegro con fuoco

�E���B�h�[����ȁ^���t�ƃ����h

�i�s�A�m�F�F��^�ȁj

�v���C�K�C�h�F�C���t�H���[�V�����Z���^�[����(���f�B�A�V�b�v1F)�A�V���ɐ��O�A���}�n�~���[�W�b�N���e�C�����O�V���X�A�킽����y��A�R���`�F���g�A�������z�[���@��NIC�V������̔��X�ł���莟���܂��B

��ÁF��l��s�A�V������ЁABSN�V������

���₢���킹��F�V������Ђӂꂠ�����ƕ��iTel025-385-7470)�ABSN�V�����������ǁiTel025-247-0900)

�i2018/10/15�j

�S���{���y���猤����S������w���� ����30�N�x���i2018�N10��20���i�y�j�A������w�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.jsme.net/univ.htm

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N10��20���i�y�j

�ꏊ�F������w�iJR������ˉw���ԁA�k��5���j

��w������F�u���y���炪�����ɓ`������́v

�X�P�W���[���F

9:30�` ��t

10:00�`10:10 ���A��������

10:15�`12:30 �������\

13:45�`14:45 ���[�N�V���b�v

14:50�`15:45 ���}���t��

16:00�`17:30 ���Z�v�V����

�q�������\ ��1���r�i1321�����j

�E�g����ߎq�i�������y��w�j�u�����̌���\�����猩�鉹�y�I�n�����F���y�����ɂ�����O���[�v���b�X���̍l�@��ʂ��āv

�E�������ߎq�i�c�{�ّ�w�j�u�����E�ۈ�җ{���ے��ɂ����郊�Y���p�^�[���ɒ��ڂ����R�[�h�l�[���̊w�K�v

�E�����c�q�i�É���w�j�A���J��N��i��w�j�u�����{���ɂ�����s�A�m���Z��]�����邽�߂̃��[�u���b�N�쐬 �v

�E������q�i����w�j�A�����x���q�i�������y��w�j�u���y�ȋ���ɂ�����i���j���̂̋��މ��F�`�����y�Ɛg�̐��v

�q�������\ ��2���r�i1322�����j

�E���G�l�i���l������w�j�u���y�ȋ���ƒn��ނ̜�����ʂ����[���w�т̉\���F���w�Z�ɂ�����A�E�g���[�`�̊ώ@����v

�E�R�{�^�I�i������w�j�u�q���特�y�r�Ƃ����p��ɂ��Ă̗��j�I�l�@�F���p����O�l�ɒ��ڂ��āv

�E�e�n�q�q�i�ʐ��w�j�u������w�ɂ�����\���t�F�[�W������̎���ƍH�v�v

�q���[�N�V���b�v�r�i���f�B�A�z�[���E���r�[�j

�u�̕��ꍕ����y��̓W���ƃ��[�N�V���b�v�v

�Ύ�،��q�����A �Q�X�g�u�t�^�P�ߐ��v�i�M�y���q���j

�̕���̍�������y�Ɏg����l�X�Ȋy��̎��ۂ�W�����āA ���w�҂����R�ɑ̌�����R�[�i�[�����B�Ύ�؋����ƃQ�X�g�̖P�ߐ��v�u�t���M�y��̉��t���@�����Љ�A�Q���҂��������t�̌�����B������t����B���ł͉f���@��ŁA�y��̉��t�@�̈����������f���������Ă����\��B

�q���}���t��r�i���f�B�A�E�z�[���j

�u�����ɂ��Ƒt�A�Ə��v�k��X��(Fl)�A����q�q(Sop.)

�u����F�v�Ɗy���ދ��������̐��E�v����F�v�y����

�`���A������w���t�w�ȋ����ɂ��Ƒt�A�Ə������������������B���t�͖k��X���i�t���[�g�Ƒt�j�A����q�q�i�Ə��j�A�s�A�m�͐X���p�q�̊F����B �����Č㔼�́u����F�v�Ɗy���ދ��������̐��E�v�����y���݂��������B�Ŕ����̏���F�v�y�����̎w���ŁA�����{���R�[�X�w�������ɂ�鍇���̉��t�B����͊w���̍�������ɏ���搶�̍�Ȃ���������i�𒆐S�ɁA��̉\��������I�ڂ���B

�i2018/10/5�j

�@����w�\�y�����������W��u�\�y���������̉\���v�i2018�N10��21���i���j�A�@����w�s���J�L�����p�X�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

kyoten-nohken.ws.hosei.ac.jp/info/2018/3150/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N10��21���i���j13:00�`17:15�i�J��12:30�j

���F�@����w �s���J�L�����p�X�{�A�\�i�[�h�^���[26�K�X�J�C�z�[��

�����ꖳ���A���O�\���s�v

�{�����W��́A�u�\�y�̍��ہE�w�ۓI�������_�v�����ɂ����Ȃ������������̂����A�e�[�}�����T�u�\�y���������������Ɋ�Â������w�I�E����w�I�����v�̑����Ƃ��āA�\�y���������̂��܂��܂Ȑ��ʂ\������̂ł��B�\�y���������ɂ͂ǂ̂悤�ȉ\��������̂ł��傤���B���{��w�E�����w�E�Ŗ{�����w�E���j�w�ȂǁA�]���̔\�y�����̘g�g�݂������L���A�v���[�`�Ɋ�Â��ŐV�̎��g�݂��Љ�A�\�y���������̍���̍s����W�]���܂��B

�E13:00�`14:00�u�]�ˎ���̔\���҂̗�������ǂށF�w�ߐ����˔\���җR�����W���x�̊��s�Ɍ����āv�{�{�\���i�@����w�\�y�����������j

�E14:00�`15:00�u�]�ˎ��㏉���o�Ŏj�̒��̗w�{�̏o�ŁF�Ê����ʉ��w�{�̕\����������ʂ��āv�������u�i�����w���������ً����j

�E15:15�`16:15�u�\��i�̕��������l����v�����I��i�c��`�m��w�����������z�����ɏy�����j

�E16:15�`17:15�u�\�y�`���ނ̍���w�I�����F�K�͂ƋL�q�̖��v�L�����V�i��q��w�����j

��Á^�₢���킹�F

�@����w�\�y�������u�\�y�̍��ہE�w�ۓI�������_�v

��102-8160 �����s���c��x�m��2-17-1

TEL03(3264)9815�@FAX03(3264)9607

�i2018/10/4�j

���{���ފw���30�����\���i2018�N10��20���i�y�j�E21���i���j�A���R��w�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

http://www.kyozai-gakkai.jp/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F����30�N10��20���i�y�j�E21���i���j

���F�w�Z�@�l���R��w�{�n�L�O��

�@�L�������R�s�۔V��1����2��40��

�@TEL084-932-6300�@FAX084-932-6354

���Q����F�����\2,000�A�Վ����\4,000�A�w��\1,000

�����E�����F

�E10��20���i�y�j ��t11:00�`

12:00�` ������

13:00�`13:50 �V���|�W�E���A��u��

14:00�`15:20 �V���|�W�E���A�������_

15:20�`16:00 ����

16:10�`18:15 �������\�A�����v���W�F�N�g�A�|�X�^�[���\

18:35�`20:35 ��������

�E10��21���i���j ��t8:30�`

9:00�`11:05 �������\�A�����v���W�F�N�g

12:00�`14:00 �����v���W�F�N�g

14:15�`14:45 �����E�l���E��B�x������

�E�V���|�W�E���F10��20���i�y�j13:00�`

��u���u�V�w�K�w���v�̂Ɋ�Â����ފJ���̐V���_�v

�吙���p�i�Ɨ��s���@�l���E���x���@�\�j

�E��������:10��20���i�y�j18:35�`

���R�j���[�L���b�X���z�e��

��������Q����F\3,000

�i2018/10/3�j

���{���Y���w���36����i2018�N10��6���i�y�j�A�t�F���X���w�@��w�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.japaninstituteofrhythm.cho88.com/taikai...

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N10��6���i�y�j12:00�`17:30

�ꏊ�F�t�F���X���w�@��w6����631����

�i���l�s����R�蒬37�j

�E�u�A�j���E�Q�[���\���O�ɂ�����q�����I�Ȃ���partial connections�r�F�̎��ɂ�����gdestiny�h�̉��y�I�����ɒ��ڂ��āv��������i�_�ˑ�w�E���{�w�p�U������ʌ�����PD�j

�E�u���{�̃|�s�����[���y�ɂ������O�I�Șa���F�������̓v���O�����̍\�z�v�ēc�z��i��B��w��w�@�|�p�H�w�{�C�m2�N�j�E���c�h�q�i��B��w��w�@�|�p�H�w�����@�����j

�E�u���@�Ƃ͉����H�i��9��j�q�_��a���r�̉��f�ޕ��́F�X�N�����[�r���s�A���o���̈�t�t��i58�i1910�N�j�̕��́v���㏁�i���{���y���_������A���y���͊w������j

�E�u�C�X���[�����C���h�̃y���V���ꉹ�y���ɂ݂郊�Y�����_�̗Z���v���t���i���s��w�A�W�A�E�A�t���J�n�挤�������ȁj

�E�u�p�ꃊ�Y�����[�u�����g�̊T�O�Ǝ��H�v�ΐ�ǔ��i��ʎВc�@�l�p�ꃊ�Y�����[�u�����g����(ERMA) ��\�����j

�E�u�w�̃��Y���Z�@�ɂ�鎵�ܒ����͂̕ϗe���F�V�e���ܗ��h�̔�r��ʂ��āv�Ⓦ���q�i�\�y�ϐ����V�e���j

�E�u���m����7�̃��Y���p�^�[���͂ǂ�������őI��Ă���̂��v���c���i���y�w�ҁj

���e���\���e�̏ڍꗗ�y�[�W�́�����������

�i2018/10/2�j

���{���y����w���49�R���i2018�N10��6���i�y�j�E7���i���j�A���R��w�j

�w��E������̏��ł��B

�{�R�[�X�����̔���A�{�w�������w�Z�����̓��V��搶���������\���s���܂��B

�������T�C�g�͂�����

http://���{���y����w��.com/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N10��6���i�y�j�E7���i���j

���F���R��w���L�����p�X ����w���u�`���E�k���y��

�i�A�N�Z�X�Fhttps://edu.okayama-u.ac.jp/access/�j

�E10��6���i�y�j

9:00�` ��t

9:30�`11:30 �������\A�`I

11:30�`12:15 �|�X�^�[���\S

13:00�`14:30 �v���W�F�N�g�����A�������I�`III

14:40�`17:30 ���s�ψ�����i��u���A�V���|�W�E���j

17:40�`18:30 ����

18:30�`20:00 ���e��

�E10��7���i���j

8:30�` ��t

9:00�`11:30 �������\J�`R

12:00�`13:30 �@���t�H�[����

12:45�`13:30 �|�X�^�[���\T

13:30�`15:00 �������IV�`VIII

15:15�`16:45 �������IX�`XI

�E�v���O�������

�q���s�ψ�����r

�u��含���ɂ߂�E�a���E�q���v

�i10��6���i�y�j14:40�`17:25 �u�`��5202�j

�E��u��(1)�u���ۉF���X�e�[�V��������̒n�������w��C�̎B���ϑ��ƃf�W�^�����̒n���V�ɂ�鋳��E�A�E�g���[�`�����vꎓ������i���s��w��w�@���w������ �n���f���Ȋw��U�j

�E��u��(2)�u�x�ڐA�̌���v�員���G�i���R��w����ڐA��ÃZ���^�[�j

�E�V���|�W�E���u��含���ɂ߂�E�a���E�q���v�p�l���X�g�Fꎓ������A�員���G�@�i��F����e�q�i���R��w�j

�q�������\�r

�E���V��i��z�����w�������w�Z�j�u���ʊ����ɂ����鉹�y�̖����v�i�������\B-4�F10��6���i�y�j9:30�`11:30�A�u�`��5303�j

�E����S�i�i��z�����w�j�u�}�C�m���e�B�ւ̋��炩�琶�����ꂽ����J�N�Y�̉��y�q�Ö@�r�ρF�q���������r�̖ڕW�Ɠ��e�����Ȋw�K�ɔ��f�������y����v�i�������\C-1�F10��6���i�y�j9:30�`11:30�A�u�`��5304�j

�i2018/10/1�j

���{���y�w����{�x����43��i�ʎZ394��j���i2018�N10��13���i�y�j�A���s����w�~�c�T�e���C�g�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.lit.osaka-cu.ac.jp/asia/msj/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N10��13���i�y�j�@14:00�`16:00

���F���s����w�~�c�T�e���C�g �����𗬃Z���^�[��z�[��

�i���w�O��2�r��6F�j

�A�N�Z�X�Fhttps://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/university/access#umeda

�q�C�_���\�r

1. ���V���u�i�����ّ�w��w�@�j�u���{�ɂ�����q�����������m���y�r�ς̌`���F����20�N��̉��t��]�̓W�J����v

2. �c�ɉ��ߊG�i�{���[�j����w��w�@�j�u�V���p�����g�p�����y��ɂ��Ă̈�l�@�F�u�[�t�z���c�E�s�A�m�ƃv���C�G���̃��j�R�[�h�E�s�A�m�𒆐S�Ɂv

�q�������\�r

3. ���{����i���炩�ȃo�b�n�̉�j�u���炩�ȃo�b�n�v

�i2018/9/27�j

�����|�p�w���150�����i2018�N10��6���i�y�j�A���{���]�V�q�������|�p�n���Z���^�[�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

http://ethno-arts.sakura.ne.jp

/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F10��6���i�y�j 13��30���`17��30��

�ꏊ�F���{���]�V�q�������|�p�n���Z���^�[

�i���s����]�V�q��2����1��34���j

��ʁF�n���S����O���E���������g���w���ԁA8�ԏo�����琼�֖�150��

�V���|�W�E���u���L�����J��(�A���p�b�N�j����F�w�v���X�A���g�x���Ƃ����A�h�E�A�[�J�C���vUnpacking Kansai Advertising Materials�F�gPRES ARTO�h as ad archives

1930�N�ォ��70�N��܂Ŋ��Ŕ������ꂽ��i�t�L���E��`��]���w�v���X�A���g�x�̌����B�����ɕt�^���ꂽ�L���������悻6000�_�����ƂɁA���𒆐S�Ƃ������{�̍L���\���j���l����B

�ҁF�|���K�G�i���u�Б�w�j�A�A�،[�q�i���V���p�ٌ��ݏ������j�A������O�i���s���ؑ�w�j�A�F�q��сi���s���`�|�p��w�j�A�����P�F�i���É��|�p��w�j�A�֓��T��i����w�j

���֘A�W���F10��2���i�j�`10��13���i�y�j���F�����M�������[

�S�������F�����O

�A����F�{���������@mg_gakkai[at]yahoo.co.jp

�i2018/9/26�j

�w��z�����w�����I�v�x��38��1���i2018�N9���j

�{�w�����I�v�w��z�����w�����I�v�x�̍ŐV���i��38����1���AISSN:0915-8162�j�����s����܂����B�{�R�[�X�����i�����A����A�ʑ��j����уR�[�X�����w���E�C�����̘_�e���f�ڂ���Ă��܂��B

�q���^�_�����r

�E����S�i�A�v�ۓc�b���A�������q�u���y�Ȃɂ�����q�����I�ȕ����r�Ɓq����I�ȕ����r�ɂ��w������ : �������q�ق�����̂����r�i���w�Z��P�w�N�j��������H���v�i167-178�Łj

�E�ʑ����A���u�s�������̓��Ɂt�͖��Ȃ��H�v�i179-194�Łj

�E�������A���Ŏq�A�����I�q�u�Θb�I�E�����I�Ȋ����ɂ��[�߂�n��w�� : ���w���E�����{���ے��w����ΏۂƂ������H����v�i205-216�Łj

�{�w�����}���ك��|�W�g�� �őS�����{���ł��܂��BPDF�t�@�C���ł̃_�E�����[�h���\�ł��B����ǂ��������B

�i2018/9/25�j

����j�w���62����i2018�N9��29���i�y�j�E30���i���j�A�ꋴ��w�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

https://kyouikushi62.blogspot.com/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N9��29���i�y�j�E30���i���j

���F�ꋴ��w �������L�����p�X

�@��186-8601�����s�����s��2-1

�@http://www.hit-u.ac.jp/guide/campus/kunitachi.html

���Q����F��ʉ���E�Վ����3,000�~�A�w����������A

�@�w���Վ����1,000�~

�^�C���e�[�u���F

�E9��29���i�y�j

8:15�` ��t�i�{��1�K�z�[���j

9:00�` �������\�i�{��2�K22�E23�E24�E25�E28�ԋ����j

13:00�` ����E����������^���i�{��2�K21�ԋ����j

14:10�` �V���|�W�E���i�{��2�K21�ԋ����j

18:00�` ���e��i���L�����p�X�������H���j

�E9��30���i���j

8:15�` ��t�i�{��1�K�z�[���j

9:00�` �������\�i�{��2�K22�E23�E24�E25�E28�ԋ����j

13:00�` �������\�i�{��2�K22�E24�E25�E28�ԋ����j

15:40�` �R���L�E���i�{��2�K23�E24�E28�ԋ����j

�V���|�W�E���F

�����F9��29���i�y�j14:10�`17:40

�ꏊ�F�ꋴ��w �������L�����p�X�{��31�ԋ���

�e�[�}�F�u����j�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȋw�₩�F�u60���N�L�O�o�Łv�̌����܂��āv

��ĎҁF�u60���N�L�O�o�Łv�̐���҂̗��ꂩ��

�@���{����j�̈�@�ēc�r�F�i�����̐����q��w�j

�@���m����j�̈�@�{�{���s���i���w�@��w�j

�@���m����j�̈�@�V�ۓ֎q�i����c��w�j

�w�蓢�_�ҁF

�@��r����Љ�j�̎��_���� �≺���i�R�w�@��w�j

�@����̎Љ�j�̎��_���� �O�c���q�i��������w�j

�@���E���{�Ƃ̊֘A�̎��_���� ���ΐ��l�i�L���������q��w�j

�i��F�ؑ����i�ꋴ��w�j�A�R���~�i������w�j

�i2018/9/21�j

���J�u����u���여�ċz�@�̃��\�b�h�ƌ��ۂ͐l�̉Ȋw�ɂ����Ȃ�q���g��^���邩�H�v�i2018�N9��29���i�y�j�A����c��w�ˎR�L�����p�X�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

https://www.waseda.jp/flas

...

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N9��29���i�y�j16:00�`18:00�i15:15�`��t�j

���F����c��w �ˎR�L�����p�X36����2�K382����

�Q����F����

�u���ҁF�јa�q���i���k��w���_�����E��t�j

�u���여�ċz�@�̃��\�b�h�ƌ��ۂ͐l�̉Ȋw�ɂ����Ȃ�q���g��^���邩�H�\�ċz�����̗��ꂩ��ċz��Fascia/Soma���l����v

�ċz�͐l�́iSoma�F�g�̂Ƃ�body�����A��U�w�I�i���_�I�ꊴ���܂߂��̌���g���j�ɂƂ��ĉ��̈Ӗ�������̂��HNHK�X�y�V�����u�l�́v�����Ă��u�ċz�v�̐����͂Ȃ��B�u�ċz�v�̖{���́A�����w�ł͗��j�I�ɖ��߂�ꂽ�܂܂œ�ł���B�u�ċz�v�͔x�Ƃ�������ƂƂ��ɁA�g�̑S�̂ɂ��`������B����͐Ғœ����i����Soma�ƌċz�^���i��C�k���ł͐��l�̏o���j�����i�����Ă�������ł���B�]���Čċz�@�ł́A�K�X�����ɂ������āASoma�ւ̓������������ƂȂ�B��������̂Ɏ~�܂炸�A����Soma�͌ċz��communication���ł���BAI��VR���O�ʂɂł�21���I����l�ԂƂ��āASoma�����߂�����́u�s�v�A���여�ċz�@�̎a�V�ȃ��\�b�h�ƌ��ۂ��Љ�A���̈Ӌ`���l����B

���ÁF�l�̉Ȋw��A����c��w�����l���Ȋw�����Z���^�[�i�u�s���E�Љ�E�����Ɋւ��鑽�p�I�A�v���[�`�v����j�A����c��w�S���w��

�i2018/9/20�j

�w���y����w�x��48����1���i���{���y����w��A2018�N8���j

�w��ŐV���̏��ł��B

���w��HP�͂�����

http://���{���y����w��.com/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�q�����_���r

�E�؉��a�F�E����y��u�T���v�����O�̎�@��p�����n�슈���̋���I�Ӌ`�F���f�ނ̉��H�A�n��p�\�t�g�̊��p�̊ϓ_����v1

�E���c���v�u���y����N�w�ɂ�����u�Љ�`�v�_�̒n���F�|�X�g�R���j�A����]�A�E�\�z�A���x�����Y���Ɋ�Â��c�_�̏����v13

�q�����r

�E����葾�Y�u���Y��`�̐����ɂ����鉹�y�̐�勳��F���h�C�c���勤�a���ɂ݂鐺�y����̎���v25

�q���]�r

�E�R�{�G�q���w���ۂ̕������x�i�c�������q�j36

�E�E�B���A���E�u���E�����A���~��w���i�w���E�v���X���[�̃s�A�m���b�X���F���y�E�̎����A�|�p�I�ȉ��t�ւ̃q���g�x�i�؉����j38

���� 40

ISSN:0289-6907

���s���F����30�N8��31��

���s���F���{���y����w��

�@�����ǁ@184-0004�����s������s�{��5-38-10-206

�@�@�@�@�@�d�b�EFAX042-381-3562�@Mail: onkyoiku[at]remus.dti.ne.jp

�i2018/9/19�j

��w�@��������J�Â��܂�

������9��22���i�y�j�ɁA��w�@��������J�Â��܂��B�{�w�̋��E�����ꓰ�ɉ�A�{�w�̋���E�����̓��F������̊T�v�A�C����̐i�H���ɂ��đ��k�������܂��B

��w�@�ւ̐i�w�����l���̕��A�{�w�̎��g�݂ɋ�����������̕��A�����w�������B�w���h�ɂ��͂��ߑ�w�������w����c�A�[�Ȃǂ�����܂��B�ʂ̎���₲���k�ɂ����������܂��̂ŁA���̋@��ɂ��Б������^�т���������Ǝv���܂��B

��z�����w ��w�@������

����30�N9��22���i�y�j13:00�`16:00

���F��z�����w�i�V������z�s�R���~��1�j

���k���V�����u��z�����v�w�Ƒ�w�L�����p�X�Ԃ��������}�o�X���^�s���܂��B�ڍׂ� ������ ���������������B

�����̑��ɓ����Ɩ��É��Łu��w�@���w���k��v�𐏎��J�Â��Ă��܂��B����ɂ��Ă� ������ �ł��ē����Ă��܂��̂ł������������B

���\���݁E���₢���킹

�E��z�����w���L��

Tel025-521-3626 / Fax025-521-3627

�E���y�R�[�X ��w�@������S��

Tel025-521-3514 / MAIL: tamamura [at] juen.ac.jp

��������\��̕��͎��O�ɂ������K���ł��B���L�����N�́u�y������zWeb�\���݂͂�����v���炨�\���݂��������B�������A�\�����݂Ȃ��ł��Q���ł��܂��B

�i2018/9/18�j

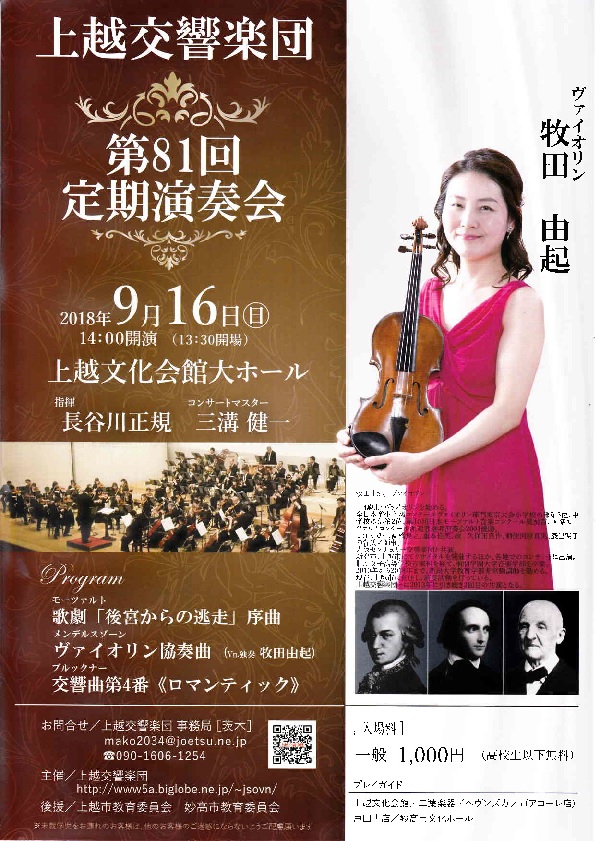

��z�����y�c��81�������t��i2018�N9��16���i���j�A��z������فj

�Â��̏��ł��B

�{�R�[�X�����̒��J�삪�o�����܂��B

�������T�C�g�͂�����

http://www5a.biglobe.ne.jp/~jsovn/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N9��16���i���j14:00�J���i13:30�J��j

�ꏊ�F��z������� ��z�[��

���ꗿ�F���1,000�~�i���Z���ȉ������j

�v���O�����F

�E���[�c�@���g �̌��u��{����̓����v����

�E�����f���X�]�[�� ���@�C�I�������t��

�E�u���b�N�i�[ �����ȑ�4��

�w���F���J�쐳�K

�R���T�[�g�}�X�^�[�F�O�a����

���@�C�I�����Ƒt�F�q�c�R�N

�v���C�K�C�h�F��z������فA��t�y��A�˓c���X�A

�@�@�w�����Y�J�t�F�i�A�R�[���X�j�A�����s�����z�[��

���⍇�킹�F��z�����y�c�����ǁm��n

�@�@mako2034[at]joetsu.ne.jp TEL090-1606-1254

�i2018/9/14�j

�㌴���L�q�����u����u�n������|��F�ߑ���{�N�w�̐��������ǂ��āv�i2018�N9��25���i�j�A����c��w�ˎR�L�����p�X�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

https://www.waseda.jp/flas/rilas/news...

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N9��25���i�j15:20�`17:00

���F����c��w�ˎR�L�����p�X 33����16�K��10��c��

�@���Q�������A�\��s�v

�u���ҁF�㌴���L�q�i���s��w��w�@���w�����ȋ����j

�i��F�w��p���i����c��w���w�w�p�@�����j

�J�Î�|�F�u�ߑ���{�Ɠ��A�W�A�ɐ��������l���w�̌��v�ɂƂ肭��ł����������̌����O���[�v�ɂƂ��āA�|��E�|�ĂȂǂ�ʂ��ĉߋ���ٕ����̒m���������Ɏ�e����A�܂������ɐV�����l���w�̊w�m�̌`���ɍv�������̂��A�Ƃ������Ƃ͏d�v�ȉۑ�̈�ł��B����́A�ߑ���{�N�w���U����A���s�w�h�̓N�w�ɂ�����|��̖��ɂ����͓I�ɂƂ肭��ł���ꂽ�㌴���L�q�����ɁA���s�w�h�̖|��_�����Љ�������A�u�n���I�ȍs�ׁv�Ƃ��Ă̖|��Ƃ������Ƃ����b�����������܂��B

��ÁF������w�헪�I������Ռ`���x�����Ɓu�ߑ���{�̐l���w�Ɠ��A�W�A�������F���A�W�A�̐l���w�̊�@�ƍĐ��v

���ÁF�X�[�p�[�O���[�o����w�n���x������ ����c��w���ۓ��{�w���_�A����c��w�����l���Ȋw�����Z���^�[ �p�c����L�O���ۓ��{�w������

�i2018/9/13�j

���{���t����w���28�����i2018�N9��29���i�y�j�E30���i���j�A�����w�|��w������L�����p�X�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.u-gakugei.ac.jp/~jsste28/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�E�v���O����

9/28�i���j�F���Z���(1)���ƌ��J�i���������䏬�w�Z�j

9/29�i�y�j�F���R�������\�A�������i�E���𗬎x�����A���Z���(2)(3)(4)�A�ۑ茤��

9/30�i���j�F���R�������\�A���J�V���|�W�E���A���E���h�e�[�u��

�E���Z���(1)���������䏬�w�Z�̎��ƌ��J

�E���Z���(2)�u�Θb�^�͋[���ƌ�����v�̎����Ƃ�����߂�����

�P�ɖ͋[���Ƃ̂����̍H�v�Ƃ��������ƂɂƂǂ܂���̂ł͂Ȃ��A���Ƃ̃��t���N�V�����̂�����A���Ƃ��߂���Θb�̂�����̕ϊv��ژ_�ށC�����w�|��w���E��w�@�́u�Θb�^�͋[���ƌ�����v�̎��g�݁B

�{�Z�b�V�����ł͉@���炪������������A������ӂ܂��āA������߂���f�B�X�J�b�V�������s���\��ł��B

�b��ҁF�n�ӋM�T�i�����w�|��w�j�A����Y�i�����w�|��w�j�A�␣�����i�y��z�w���A�������w�|��w�j�A���c�M�q�i������w�j�A���X�؍G�i�����s������䍂���w�Z�j

�E���Z���(3)�F�Љ�̕ω��Ǝq�ǂ��̑��l���Ɍ��鋳�t����ւ̊���

�Љ�̕ω��A���G���ɔ����q�ǂ��̑��l�Ȍ����ɁA����͂ǂ̂悤�Ɍ����������Ă����̂ł��傤���B

�{���ł́A�w�Z����ɂ����鋳�t�Ƌ���x���҂Ƃ̘A�g���Ⴉ��A�����ł̐��ʂ�ۑ�ɂ��Č������܂��B���t����W�҂Ƌ���x���W�҂̎��R�ȋc�_��ʂ��āu�`�[���w�Z�v�ւ̊��҂Ɩ��_���c�_���A���ꂩ��̋��t����ɂ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B

�b��ҁF��|���o���i�����w�|��w���_�����j�A���r���i�J�q���ۑ�w����w���j�A�V�荑�L�i��㋳���w�j�A�����i�i�����w�|��w�j�A�N�ːm�F�i�����w�|��w�j

�E���Z���(4)�O���l�������k�������S�������̗{���E���C�̌��݁A�����āA���ꂩ��

�ߔN�̍ݗ��O���l�̑����ƍ��ЁE�n�擙�̕ω��ɔ����A���{��w�����K�v�Ƃ����O���l�������k���������������܂��B�{���ł́A���{�ꋳ��w������Ȋw�Ȃ���ϑ������u�O���l�������k�������S�������̗{���E���C���f���v���O�����J�����Ɓv�̎��{�҂���{���ƂɊւ�����s���܂��B�����ʂ��āA�����{���E���C�ɂ�����u�O���l�������k������v�̂��߂̎����E�\�͂Ƃ��̗{���Ɋւ��A�n��̎x���҂Ƃ̘A�g�̕K�v����A���t�̃L�����A�`���Ƃ������_���猟�����܂��B�����I���l���Ɍ��������o�����A���t�⋳�猻��ɂǂ̂悤�Ȑ����������炷�̂��A�܂��A���̐����̂��߂ɁA�{���f���v���O�����ɂ͉������߂���̂����c�_���܂��B

�b��ҁF�s���q�I�i�{�鋳���w�j�E�ɓ��S�Y�i�����O�����w�j�A�V���Ђ�݁i�����w�|��w�j�E�l�c�����i���s�����w�j�A�e���^�|�i���s���ی𗬋���j

�f�B�X�J�b�T���g�F�R�菀��i�w�K�@��w�j

�E���J�V���|�W�E���u���t���猤���̎˒���₢�����v

���e�[�}�u���t���猤���̎˒���₢�����v�ɂ��Ă̌��J�V���|�W�E�����J�Â��܂��B�����̕��ł��Q�����\�ł��B

�����F2018�N9��30���i���j13:00�`16:00

�ꏊ�F�����w�|��w ��u�`��S410����

�b��ҁF�������i���~�w����w�j�A���c�b���i�����w�|��w�j�A�S���c�^���l�i���E���x���@�\�j

�w�蓢�_�ҁF����a�q�i������w�E���{���t����w���j

�R�[�f�B�l�[�^�[�F��c�N�V�i�����w�|��w)

�i2018/9/12�j

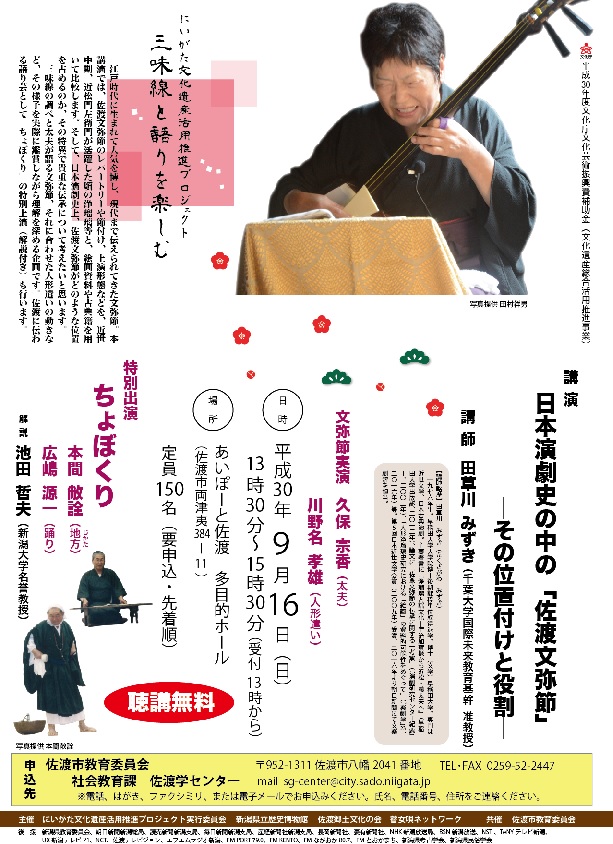

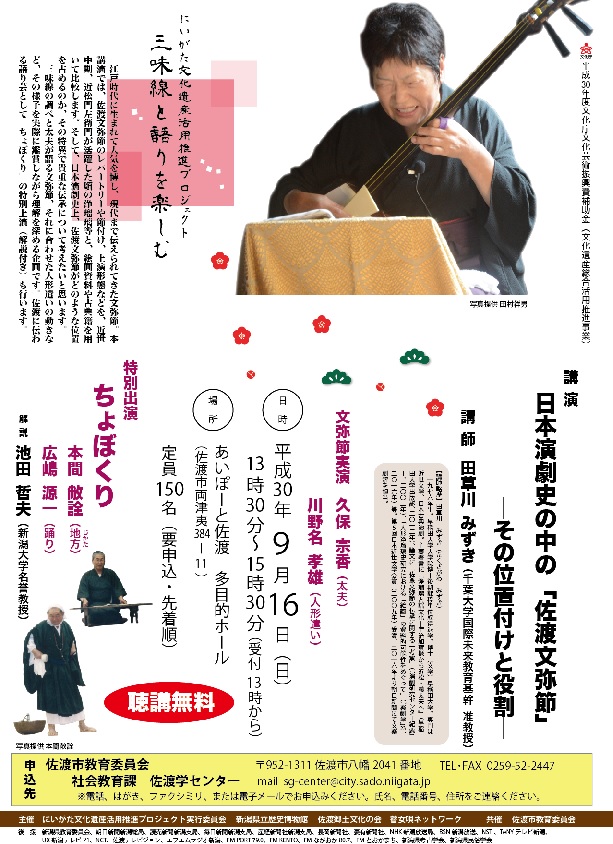

�ɂ�����������Y���p���i�v���W�F�N�g�u�O�����ƌ����y���ށi2018�N9��16���i���j�A�����ہ[�ƍ��n�j

�Â��̏��ł��B

���ڍׂ͂�����

http://nbz.or.jp/?p=18217

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�V���������j�����قł́A�ɂ�����������Y���p���i�v���W�F�N�g�����{���Ă��܂��B���̊֘A�C�x���g�Ƃ��āA9��16���i���j�Ɂu�O�����ƌ����y���ށv�����n�s�ɂĊJ�Â��܂��B

�]�ˎ���ɐ��܂�Đl�C���A����܂œ`�����Ă�������߁B�{�u���ł͍��n����߂̃��p�[�g���[��ߕt���A�㉉�`�ԂȂǂ��A�ߐ������A�ߏ��卶�q�傪�������̏�ڗ��ȂǂƊG�掑����

�ÓT�Ђ�p���Ĕ�r���܂��B�����āA���{�����j��A���n����߂��ǂ̂悤�Ȉʒu���߂�̂��A���̓��قŋM�d�ȓ`���ɂ��čl�������Ǝv���܂��B

�O�����̒��ׂƑ��v����镶��߁A����ɍ��킹���l�`�����̓����ȂǁA���̗l�q�����ۂɊӏ܂��Ȃ��痝����[�߂���ł��B���n�ɓ`�����|�Ƃ��āu����ڂ���v�̓��ʏ㉉�i����t���j��

�s���܂��B���Ђ��Q�����������B

�����F����30�N9��16���i���j13:30�`15:30

���F�����ہ[�ƍ��n���ړI�z�[���i���n�s���È�384�|11�j

����F150���i�v�\���E�撅���j

�����F����

�E�u���u���{�����j�̒��́w���n����߁x�F���̈ʒu�t���Ɩ����v

�u�t�F�c����݂�������i��t��w���ۖ��������y�����j

�E����ߎ���

�v�ۏ@������i���v�j�A��얼�F�Y����i�l�`�����j

�E���ʏo�� ����ڂ���

�{�ԝƑF����i�n���j�A�L�����ꂳ��i�x��j

����F�r�c�N�v����i�V����w���_�����j

�\�����ݕ��@�F�d�b�A�͂����A�t�@�b�N�X�܂��̓��[���ʼn��L�܂ł��\�����݂��������B�����A�Z���A�d�b�ԍ��L���Ă��������B

�\�����ݐ�F���n�s����ψ��� �Љ��� ���n�w�Z���^�[

�@��952-1311���n�s����2041�Ԓn

�@�d�b�EFAX0259-52-2447�@E-mail�Fsg-center[at]city.sado.niigata.jp

�i2018/9/11�j

�A�[�c�J�E���V���V���������X�y�[�X���̏�vol.12�u�_���X���n��łł��邱�ƁF�x�肽���H�x�肽���Ȃ��H�Љ�ɗx��͕K�v���v�i2018�N9��14���i���j�A�A�[�c�J�E���V���V���j

������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

https://artscouncil-niigata.jp/2269/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�o���G�A���{���x�A�R���e���|�����[�_���X�ȂǁA����ŗx����x��͉₩�ő�z�����Z�p������A�ς���̂��䂫���܂��B����A�������̕�炵�̒��ɂ́A��≃��̏�ȂǂŎp����Ă����x�������܂��B�ŋ߂ł́A�N���ʁA�_���X�o�����킸�l�X�Ȑl���Ƃ��ɗx��R�~���j�e�B�_���X�ƌĂ����g�݂��e�n�ōs����悤�ɂȂ��Ă��܂����B����́u���̏�v�ł́A�n��̒��ōs����_���X�ɏœ_�ĂĂ��b�����Ă��������܂��B�x�邱�Ƃ͐l�̒��ɉ��ݏo���A�ǂ�ȕω��������炷�̂ł��傤���H���{�e�n�ŃR�~���j�e�B�_���X�����{���A�O�����ی|�p�Ղœ��k�n���̗x��ɋr���Ă�NPO�@�l�W���p���E�R���e���|�����[�_���X�E�l�b�g���[�N�iJCDN�j�̍����͈ꂳ��ƁA�V�����ܐ�s�����_�Ƀ_���T�[�E�U�t�ƂƂ��Ċ������Ă���Lata��������}�����A���b���Ă��������܂��B

�J�����F2018�N9��18��(��)�@19:00�`21:00

�Q����F�����@����F20���i�撅�E�v�\���j

�J�Ïꏊ�F�A�[�c�J�E���V���V���������X�y�[�X

�@�V���s�����攒�R�Y1����613�Ԓn69 �V���s�J�����Љ��3F

�@���v���c�@�l�V���s�|�p�����U�����c���i�V���s�������ى��j

�Q�X�g�F

�����͈�iNPO�@�l�W���p���E�R���e���|�����[�_���X�E�l�b�g���[�N(JCDN)��\�j

Lata�i���x�Ɓ^�U�t�Ɓ^���K�u�t�j

���\�����ݕ��@�F�����E�d�b�ԍ��E���[���A�h���X���L�ڂ̏�AFAX�����[���ł��\���݂��������BFacebook��������\���݂��������܂��B�Ȃ��A���\���݂̍ۂɂ́u9/18�Q����]�v�Ɩ��L���Ă��������B

FAX025-234-4521�@Mail�Fartscouncil[at]niigata.email.ne.jp

Facebook�Fhttps://www.facebook.com/arts.niigata/

���₢���킹�FTEL025-234-4530�i�A�[�c�J�E���V���V���j

�@��t���ԁF�����ߑO8��30���`�ߌ�5��15��

�i2018/9/10�j

�V�G�i�E�E�C���h�E�I�[�P�X�g���~��z�s�����t�y�c�W���C���g�R���T�[�g�i2018�N10��14���i���j�A��z������فj

�Â��̂��ē��ł��B

�{�R�[�X�����̒��J�삪�o�����܂��B�{�w�n��40���N�L�O�Ƃ��ĊJ�Â���鉉�t��ł��B

���ڍׂ͂�����

www.joetsu-bunkakaikan.com/jisyu.html#�V�G�i

https://sienawind.com/concert_event/2018-10-14

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N10��14���i���j14:00�J�� (13:30�J��j

���F��z������ّ�z�[���i��z�s�V����1����9��10���j

�����FS��\3,500�AA��\2,500

�@�����A�w���̂�����͂ł��܂���B

�w���F�⑺�́^���J�쐳�K

���t�F�V�G�i�E�E�C���h�E�I�[�P�X�g���^��z�s�����t�y�c

Program�F

�q��1���r��z�s�����t�y�c�X�e�[�W�i�w���F���J�쐳�K�j

�E�S�N�Տ��ȁFJ.�o�[���Y

�E�uGR�v���V���t�H�j�b�N�E�Z���N�V�����F�V�쐳���@��

�q��2���r�V�G�i�X�e�[�W�i�w���F�⑺�́j

�E���[�t�@�E�X���}���T�i�A���L�v�F�Ζї����ҋȁj

�E���o�[�_���X�iB.�E�B�[�����F�o�C�e���n�C�X�ҋȁj

�E�l���̃����[�S�[�����h�i�v�Ώ��F�O�Y�G�H�ҋȁj�@��

�q��3���r��z�s�����t�y�c�~�V�G�i�@�����X�e�[�W�i�w���F�⑺�́j

�E�G���E�J�~�[�m�E���A���iA.���[�h�j

�E�f�B�Y�R�E�L�b�h�i���C�яC�j

�E�������u���[�}�̏��v���g�A�b�s�A�X���̏��h�iO.���X�s�[�M�j

�q�t�B�i�[���r�y��������ďW���I�ꏏ�ɉ��t���悤�I

�E�F�a��G���i�^���r�v�ҋȁj

�E��������i���Ȃ�i�X�[�U�j

���₢���킹�F

��z������ف@Tel025-522-8800�i�x�ٓ�������9:00�`17:00�j

�`�P�b�g��舵���F���[�\���`�P�b�g�iL�R�[�h�F33847�j�A�Z�u���C���u���i�Z�u���`�P�b�g�j

�i2018/9/3�j

���ۃV���|�W�E���u�~���[�W�A���̖����F�l�ފw�I�p�[�X�y�N�e�B�u�v�i2018�N9��28���i���j�A�O�����t�����g���j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.minpaku.ac.jp/research...

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N9��28���i���j14:00�`16:30�i�J��13:00�j

�ꏊ�F�O�����t�����g��� �k��4�K�i���b�W�V�A�^�[

�i���{���s�k���[��3-1�j

�g�p����F�p��^���{��i�����ʖ�j

����F350���i�v���O�\���j

���F�u�l�ނ̕��������Ɋւ���t�H�[�����^���~���[�W�A���̍\�z�v�v���W�F�N�g�^�w�p���������J���Z���^�[

��|�F�����w�����ق́A19���I�Ɋe���Őݗ������悤�ɂȂ������Ƃ���킩��悤�ɁA�u������̐��I�v�̍l�����������������p���ł��܂��B�����A�l�ގЉ�͖��J�i�K����Y�ƒi�K�i�����A���ꂼ��̖��������͂��̊K��̓���̒��Ԓi�K�Ɉʒu������̂��ƍl�����Ă��܂����B���̐i����`�̍l�������́A20���I�ɂȂ�Ɨ��_�I�Ɍ�������̂Ƃ��Ċ��p����܂����A�~���[�W�A���́A�W�����Ƃ����āA����҂ƌ�����҂̂������ɔ�Ώ̓I�Ȍ��͊W���Đ��Y���Â��܂����B������21���I�ɓ��������݁A�����̖����w�����ق��A�W���Ƃ���Ɋւ�邳�܂��܂Ȋ����������āA���̌��͊W��E�\�z���悤�Ƃ��Ă��܂��B���̃V���|�W�E���ł́A�~���[�W�A���̂��炽�Ȗ������\�z���܂��B

�v���O�����F

�E13:00�`�@�J��

�E14:00�`14:10�@�J��̂����A�@�֗Y��i���������w�����ً����j

�E14:10�`15:10�@��u��

�u�|�X�g�����w�����ف\�\�����Â���q�g�ƃ��m�v

�W�F�C���Y�E�N���t�H�[�h�i�J���t�H���j�A��w�T���^�N���[�Y�Z���_�����j

�E15:20�`15:35

�u�\�[�X�R�~���j�e�B�Ɣ����َ����Ƃ́w�ĉ�x�v

�ɓ��K�i���������w�����ُy�����j

�E15:35�`15:50

�u�G�X�m�O���t�B�ƃG�C�W�F���V�[�v

�V����q�i���������w�����ُy�����j

�E15:50�`16:25�@�p�l���E�f�B�X�J�b�V����

�f�B�X�J�b�T���g�F�W�F�C���Y�E�N���t�H�[�h�A�ɓ��K�A�V����q�A�g�c���i�i���������w�����ْ��j

�E16:25�`16:30�@��̂����A

�i2018/8/31�j

���w�� �������30�N�x��3����^�������320�����i2018�N9��22���i�y�j�A������w�{���L�����p�X�^����w�L���L�����p�X�j

�w��E������̏��ł��B

���w������T�C�g�͂�����

www.bigakukai.jp/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

����30�N�x ��3����w�������

�����F9��22���i�y�j14��30���`18��00��

�ꏊ�F������w�{���L�����p�X�@�@��1����113����

�������\�F

�E�u�ጎ�Ԃ̎��w�v�쑺��

�i��F���ѐM�V�i����c��w�j

�E�u�~�P�����W�F���́u�����f�`�Q�v�F�f�`�̕��ނ���уL���X�g���ɂ����钤���I�|�ĂƎ��̕ϗe�v�V�q�T�E�iBunkamura �U�E�~���[�W�A���j

�i��F���R����i�c��`�m��w�j

�E�u�u����z(Mandylion)�v�̕ϗe�ƋA���F���I�i���h�́s�T�����@�g�[���E�����f�B�t�ƃt�����h���G��̊W�v�]�����i���m��w�j

�i��F���R����i�c��`�m��w�j

���w����� ��320�����\��

����30�N9��22���i�y�j�ߌ�1��30�����

����w �L���L�����p�X�@�o�u�`��2�ԍu�`��

�������\�F

�E�u�ۓc�o�d�Y�̔��p��]�F�W���b�g�_�𒆐S�Ɂv�������ǁi���s��w�j

�E�u�v���g���w�����x�̍\���ƌ`�������\�N���e�X���v�����r��i����w�j

�i2018/8/30�j

���{���y�w����{�x����53���ጤ����i2018�N9��29���i�y�j�A�c��`�m��w���g�L�����p�X�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.musicology-japan.org/east/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N9��29���i�y�j14:00�`17:00

�ꏊ�F�c��`�m��w ���g�L�����p�X��8�Z��811����

�i��F�����]�i�c���`�m��w�j

���e�F�C�m�_�����\�A�������\

�q�C�m�_�����\�r�i���\������j

�P�D�u�F�����i�̉��y�\���F�ߓc���𒆐S�Ɂv�]���݂����i�����Y�p��w��w�@�j

�Q�D�u�h�r���b�V�[�́s�N�����l�b�g�ƃs�A�m�̂��߂̑�P�����ȁt�̍l�@�F�t�����X�nj��y�Ȃɂ�����N�����l�b�g�p�@�̕ϑJ�̎��_����v�|���j�i�������y��w��w�@�j

�q�������\�r�i���\������j

�P�D�u�v���̓���Ƃ��Ă̐��m�y��F������v�����ɂ�����͔͌��̑n��Ǝ�e�̍Č����v�쑩�N�i������w�j

�Q�D�u18���I�ɂ����鉹�y�Ɓu�����Ȋw�v�̊ւ��F�A�����j�J���߂����āv�c�������i���ۊ����w�j

�i2018/8/29�j

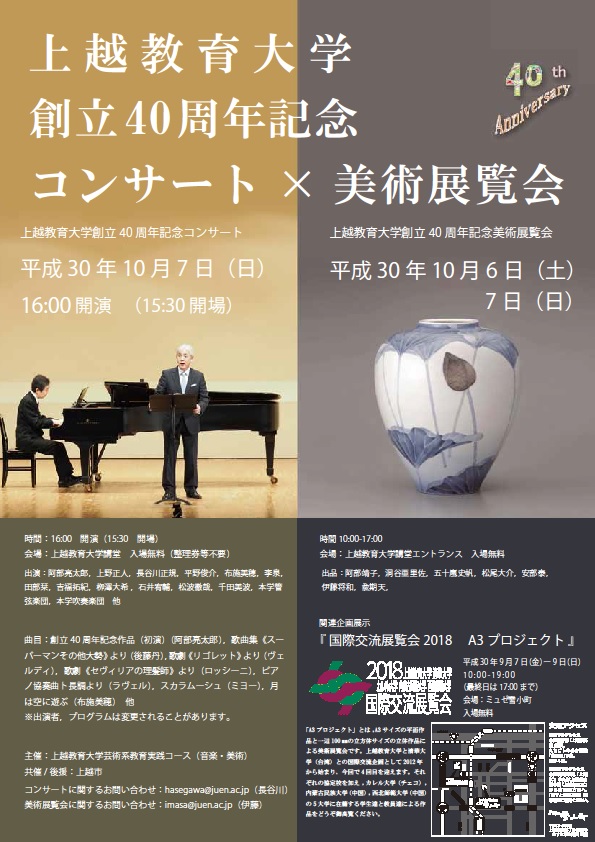

��z�����w�n��40���N�L�O�R���T�[�g�i2018�N10��7���i���j�A��z�����w�u���j

�Â��̂��ē��ł��B

�{�w�n��40���N�L�O�Ƃ��đ�w����уR�[�X����Â��鉉�t��ł��B

����w�����T�C�g�͂�����

www.juen.ac.jp/010pickup/2018/180820_1.html

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

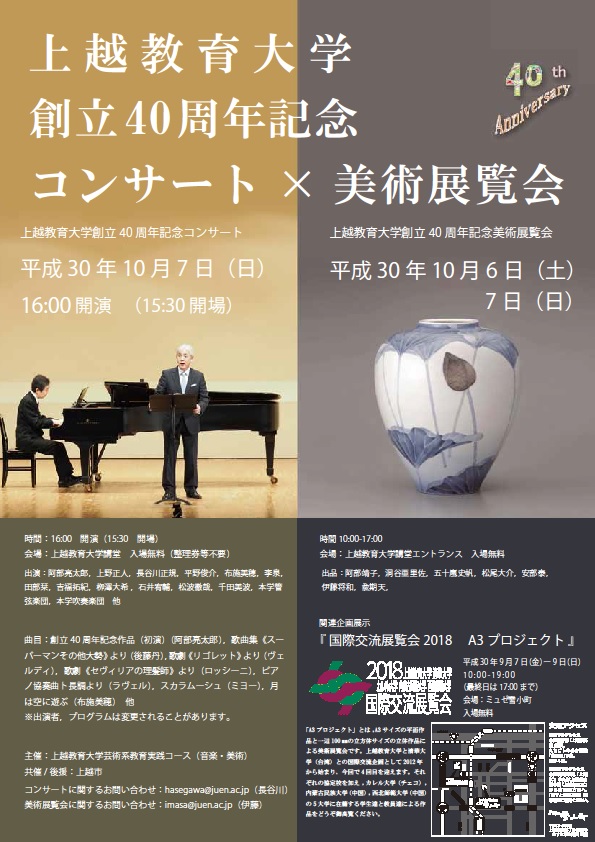

�����F����30�N10��7���i���j16:00�J�� (15:30�J��)

�ꏊ�F��z�����w�u���i�V������z�s�R���~��1�j

�@�����ꖳ���i���������s�v�j

�o���F���������Y�A��쐳�l�A���J�쐳�K�A����r��A�z�{����i�ȏ�{�w�����j�A����A�c���x�A�g����I�A������A�Έ�G��A���g�O�ƁA��c���g�i�ȏ�{�w��w�@���j�A�{�w�nj��y�c�A�{�w���t�y�c�@��

�ȖځF

�E�n��40���N�L�O��i�i�����j�i���������Y�j

�E�̋ȏW�s�X�[�p�[�}�����̑��吨�t���i�㓡�O�j

�E�̌��s���S���b�g�t���i���F���f�B�j

�E�̌��s�Z���B���A�̗����t�t���i���b�V�[�j�j

�E�s�A�m���t�ȃg�������i�����F���j

�E�X�J�����[�V���i�~���[�j

�E���͋�ɗV�ԁi�z�{����j�@��

���o���ҁA�v���O�����͕ύX����邱�Ƃ�����܂��B

��ÁF��z�����w�|�p�n������H�R�[�X�i���y�j

���ÁE�㉇�F��z�s

�R���T�[�g�Ɋւ��邨�₢���킹�F

hasegawa[at]juen.ac.jp�i���J��j

�����p�W����������J�Â��Ă��܂�

�����F����30�N10��6��(�y)�`7��(��)

�@�����Ƃ�10:00�`17:00

�ꏊ�F��z�����w�u���G���g�����X

���ꗿ�F ����

��ÁF��z�����w�|�p�n������H�R�[�X�i���p�j

�i2018/8/28�j

���{�|�s�����[���y�w��2018�N�x��2����n����i2018�N8��29���i���j�A����w�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

www.jaspm.jp/?p=1852

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N8��29��(��)14:00�`18:00

���F����w �痢�R�L�����p�X ��3�w�� A305����

�A�N�Z�X�F��}�d�S�u�~�c�v�w����A�痢���u�k�痢�v�s�Łu�֑�O�v�w���ԁA�܂��͋��s�u�͌����v�s�i�ʋΓ��}�������j�Łu�W�H�v�w���ԁA�u�k�痢�v�s�ɏ�芷���āu�֑�O�v�w���ԁA�k����5��

�n�}�Fhttp://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/mapsenri.html#map

�{�������́A2018�N6��9������10���ɂ����Ėk���ɂ��钆���`�}��w�iCUC�FCommunication University of China�j�ŊJ�Â��ꂽ�u6th Inter-Asia Popular Music Studies Conference�i�ȉ��AIAPMS2018�j�v�Q���҂ɂ��ƁA����A���A�W�A���̃|�s�����[���y�����҂����Ƃǂ̂悤�ɘA�g���A���������Ɏ��g��ł������ɂ��Ă̈ӌ��������s���B

�����6��ڂ̊J�Â��}�����uIAPMS2018�v�ł́A�L�[�X�E�j�[�K�X�ɂ��L�[�m�[�g�E�X�s�[�`�A24�̃p�l���Z�b�V�����A�k���⍁�`�����_�Ɋ�������~���[�W�V���������ɂ�郉�C�u�p�t�H�[�}���X�Ȃǂ��s��ꂽ�B�p�l���Z�b�V�����ł́A���ۊw��o���̑�w�@�����܂�10���ȏ��JASPM������������s���A�����A��p�A�؍��A�}���[�V�A�A�V���K�|�[���ȂǓ��A�W�A���̃|�s�����[���y�����҂����ƌ𗬂�[�߂��B

�{�������ł́A�����������ۊw��Q���ɂ���ē���ꂽ���ʁE�m�������L���AJASPM����̍���̌��������Ɍq���Ă������Ƃ�ړI�ɁA���L��4���ɂ��Q�����s���B�đ�́uIAPMS2018�v�̊J�ÊT�v�Ȃǂɂ��Ă̕��s���B�����A�����́uIAPMS2018�v�ŏ��߂č��ۊw��ł̌������\���o��������w�@���̎��_����A�ǂ̂悤�ȏ������s���A�ǂ̂悤�Ȓm�����̂����A���\���e�̃T�}���[�Ƌ��ɕ���B�֓��́uIAPMS2018�v�Ɍ����Ă̎��g�̑�w�@�[�~�ɂ�������g�݂�w�����@�A���A�W�A���̃|�s�����[���y�����҂Ƃ̘A�g�̕K�v���⍡��̉ۑ�Ȃǂɂ��ĕ��s���B

��(1) �u6th Inter-Asia Popular Music Studies Conference�iIAPMS2018�j�̊T�v�Ɠ��A�W�A���̃|�s�����[���y�����v�đ�O�B�i����w�E��㉹�y��w�ق����u�t�j

�{�́A�{�������̓����Ƃ��āuIAPMS2018�v�̊J�ÊT�v�A�p�l���Z�b�V�����ɂ����錤�����\�̓����A���{����p�l���X�g�Ƃ��ĎQ�����������҂̃R�����g�Ȃǂ��Љ����̂ł���B

�uIAPMS2018�v�ł́A�L�[�X�E�j�[�K�X�ɂ��L�[�m�[�g�E�X�s�[�`�A24�̃p�l���Z�b�V�����A�k���⍁�`�����_�Ɋ�������~���[�W�V���������ɂ�郉�C�u�p�t�H�[�}���X�Ȃǂ�2���Ԃɂ킽��s��ꂽ�B�p�l���Z�b�V�����ւ͓��{����̎Q���҂��܂�94���̌����҂��p�l���X�g�Ƃ��ēo�d���A�O���[�o���[�[�V�����A�Y�ƁA����A�W�F���_�[�A���C�u�p�t�H�[�}���X�A���{�̉��y�A�j���[���f�B�A�ȂǗl�X�ȃe�[�}�ŕ��s�����B�����͕҂��p�l���X�g�Ƃ��ĎQ�����A�e���r�_�ސ삪1970�N�ォ��1980�N��ɂ����Đ��삵�����y�ԑg�ɂ��āuThe backgrounds of music program from the 1970s to 1980s in japan: The Practice of "Young Impulse" and "Fighting '80s", that were produced by Television Kanagawa�v�Ƒ肷����s���A�e������̎Q���҂⌻�n�̊w���{�����e�B�A�����ƗL�v�ȋc�_�����킷���Ƃ��ł����B

�{�ł͂܂��A�v���O�����Ȃǂ̊e�펑����ʐ^�Ȃǂ������Ȃ���A�uIAPMS2018�v�̊J�ÊT�v�ƃp�l���Z�b�V�����ɂ����錤���e�[�}�̓������Љ��B�����ŁA�҂�2018�N8����{���牺�{�ɂ����čs���A���{����́uIAPMS2018�v�Q���҂�ΏۂƂ������[���A���P�[�g�̏W�v���ʂ��Љ�A�{�������ɂ�����c�_�̈ꏕ�Ƃ������B

��(2)�u�j�b�|���̉��y�́w�A�W�A�̉��y�x���H�Fthe 6th Inter-Asia Popular Music Studies Conference 2018�v�������i����w��w�@���w�����ȕ����\���_��U���y�w���� �O�����m�ے�2�N�j

�{���\��2018�N6��9���E10���ɖk���E�����`�}��w�ŊJ�Â��ꂽ�����W��ł���Athe 6th Inter-Asia Popular Music Studies Conference 2018 (6th IAPMS) �̑��Q���ł���B ���\�҂͑��J�Ó��̗����ɓn���ăV���|�W�E���E�p�l���Z�b�V�����֎Q�����A��������\���s�����B�ȉ� (1)���O���� (2)���\���e�Ȃ�тɎ��^���� (3)���֎Q�����Ă̏����A��3�_�ɂ��ĕ� ���s���B

���\�҂̍݊w�������w���y�w�������ɂ����ẮA�֓��T��y�����̎w���̂��Ɣ��\�v�|�E ���e�̎��O������v4��ɂ킽���ĊJ����A���̐��ʂ܂��Ĕ��\�҂͓��{�ɂ�����u�a�J�n�v ���y���[�u�����g������� �uWho Is Locating Shibuya-kei in Shibuya?: Musical Revival, Standardization, and Gentrification�v �Ƒ肵�����\���s�����B���̉ߒ��łǂ̂悤�ȋc�_�E���P ���ׂ��ꂽ�̂��A�܂����\�̌��ʂǂ̂悤�Ȏ��^�������s��ꂽ�̂��\����B�܂��{���� ���\�҂ɂƂ��ď��߂Ă̍��ۊw��ł���A�ڂɂ���S�Ă��V�N�ȋ����ł������B�A�W�A�Ƃ����L ��ŖL���ȃt�B�[���h�ł͂��܉����c�_����Ă���̂��A���̒��œ��{�Ȃ�тɓ��{�����͂ǂ̂悤�Ȗ������ʂ����Ă����ׂ��Ȃ̂��B���ɎQ�����邱�Ƃœ����������q�ׂ�B

��(3)�uIAPMS2018�Q���`�C�O�̌����҂�������{�̃|�s�����[���y�Ƃ����t�B�[���h�`�v�����R�����i����w��w�@���w�����ȕ����\���_��U���y�w���� ���m����ے�3�N�j

�{���\�ł́A���\�Ҏ��g�ɂƂ��ď��ƂȂ鍑�ۊw��ł̔��\�̕��s���B���\�҂́uIAPMS2018�v2���ڂ�Gender�̃Z�b�V�����ɂāuAmateur female music producers in otaku culture�FThe creativity of "diva" in dojin music�v�̃^�C�g���Ōl���\���s�����B���\�܂ł̓����͌������A����̕ǂƌ���ꂽ���\���Ԃ̒��Ŏ��g���咣�����������ǂ̂悤�ɂ��ēW�J���邩�A���̌v��͂Ƃ�킯������ɂ߂��B�������Ȃ���A���\�҂���������[�~�i����w���y�w�������֓��[�~�j�ł̓x�d�Ȃ�c�_��[�~�̃����o�[����̃A�h�o�C�X���邱�ƂŁA���ʂƂ��ē��e�����������ꂽ��ԂŔ��\���邱�Ƃ��o�����B�����āA���\��̎��^��������́A�C�O�̌����҂�������{�ɂ����鏗���̎��I�^�N�����̂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃɒ��ڂ��Ă���̂��Ƃ������Ƃ������яオ���Ă����B

�ȏ�̓_�܂��A�{���\�ł́A���ۊw��ł̔��\�Ɏ���܂ł̔��\���e�����̌o�܂ƁA���^�����⑼�̃Z�b�V�����ł̋c�_���������钆�Ŏ��g���������C�O�̓��A�W�A���|�s�����[���y�����҂ɂ����{�̃|�s�����[���y�y�у|�s�����[���y�����ւ̔F���ɂ��ďq�ׂ�B

��(4)�u�A�W�A�Ɓ^�̓��{�F���{�̃|�s�����[���y�����̖��Ƃ��Ắu�C���^�[�A�W�A�v�v�֓��T��i����w��w�@���w�����ȏy�����j

�{�ł́A�k�����ւ̊w���̎Q�����������サ���Ӑ}�Ƃ��̖��ӎ��ɂ��ĊT������B�҂́A2017�N�ɔ��N��p�؍݂��A����I�ȃ����F���ł̓��{������e�̐[���ƍL�����m�F���A�܂��A�����ҊԂ̓��{�̃|�s�����[���y�����̒~�ςւ̊S�ƁA���ꂪ����{�ꌗ�œK�ɏЉ��Ă��Ȃ����Ƃ�ɂ��ސ��������Ε������B�܂��A�h�C�c�̍��ۃ|�s�����[���y�w�����A�����J�������y�w��ɂ��Q���������A�����ł͓��{�̃|�s�����[���y�Ɋւ���ꕔ�̌����҂̊S�̍��܂�����������A�l�C�e�B���p�ꌗ�哱�̍��ۊw��ł́A����̕ǂ̍����݂̂Ȃ炸���@�_��c�_�̍�@�ɂ����鍷�ق�Ɋ����A�A�J�f�~�b�N�s��̉�ȃ|���e�B�N�X���ˌ������B

���������ϓ_����A�P�ɔ��R�Ƃ����u�O���[�o���v�Ȃ���̂̉��ʋ敪�ł͌����ĂȂ��A��̓I�ȃl�b�g���[�N�ł���A�w��I�ȕ��@�ł����肤��u�C���^�[�A�W�A�v�ɐϋɓI�ɎQ�^���邱�Ƃ�ڎw���A�v��������w���⌤���҂ɕВ[���琺������������ł���B

�̒��ł́A�����������S�݂̂Ȃ炸�A�{�ԂɎ���܂ł̋�̓I�ȍs���₻���ł̋c�_�ɂ��Ă��q�ׂ�B

���I����A���e���\�肵�Ă��܂��B

���₢���킹�F�i[at]��@�ɕς��Ă����M���������j

���c����i�����S�����������ψ��j otakenji[at]shitennoji.ac.jp

���M�q�i���������S�������j�@fwgd0462[at]mb.infoweb.ne.jp

�i2018/8/27�j

���{�d�q�L�[�{�[�h���y�w���14��S�����i2018�N9��9���i���j�A�����~���[�W�b�N�J���b�W���w�Z�j

�w��E������̏��ł��B

�������T�C�g�͂�����

jsekm.jp/

�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F����30�N9��9���i���j

�ꏊ�F�����~���[�W�b�N�J���b�W���w�Z�i�{�فA�V1���فj

�@�����s������{��4-15-9

�@http://www.shobi.ac.jp/help/access.html

�Q����F���2,000�~�i�w��1,000�~�j�A����1,500�~�i�w��500�~�j

10:00�`�@��t

10:30�`�@���A

10:45�`�@��u��

11:30�`�@����

13:00�`15:00�@���E���h�e�[�u��

15:10�`17:00�@�������\�A�|�X�^�[�Z�b�V����

��u��

�uAI�Ɖ��y�Y�Ƃ̖����`�q�g�Ƌ@�B�����Ɋ�������鐢�E��ڎw���āv

�c�W����i���}�n������� �����J����������1�����J�������j

���E���h�e�[�u��