(1)新学習指導要領の内容との関係

地域の公共施設に関する学習については、小学校学習指導要領社会【第3学年及び第4学年】において以下のように明記される目標、内容と関連する。

1 目標

| (1) |

地域の産業や消費生活の様子、人々の健康な生活や安全を守るための諸活動について理解でき るようにし、地域社会の一員としての自覚を持つようにする。 (下線筆者) | |

| (3) |

地域における社会的事象を観察、調査し、地図や各種の具体的資料を効果的に活用し、調べたことを表現するとともに、地域社会の社会事象の特色や相互の関連などについて考える力を育てるようにする。 |

| (1) |

自分たちの住んでいる身近な地域や市(区、町、村)について、次のことを観察、調査したり白地図にまとめたりして調べ、地域の様子は場所によって違いがあることを考えるようにする。 | ||

| ア | 身近な地域や市(区、町、村)の特色ある地形、土地利用の様子、主な公共施設などの場所とはたらき、交通の様子など(下線筆者) | ||

公園は地域住民にとって、ことに児童にとって生活上重要な位置を占めている。また、公園はそのコンセプトによって、立地、歴史的背景、空間、機能、維持管理方法等において多様な形態を持っている。公共施設の中で、これまで必ずしも重視されてこなかった公園に着目し、追究することも一つの試みとして重要ではないかと考える。

(2)教材化の視点

本単元は、身近な地域の公共施設の内の一つである公園を取り上げ、設置者側、利用者側の両方の立場から追究を行おうとするものである。前者については、地域の公園がどのような目的・願いのもとつくられ、どのような施設、設備が整備され、どのように維持管理されているのか、また、利用者に対しどのような配慮がなされているのかを追究する。後者については、どのような利用者がどのように利用しているか、また、利用する上で注意すべき点は何か、さらに、利用上生じてくる新たな願いはないか等といったことを追究する。その上で、地域の公共施設の機能及び運営上の努力や願いについての理解を深めると共に利用者の在り方についての自覚を高めることがねらいである。

一方、本単元では、学習の発展として国際理解の視点から、米国ピッツバーグ市の公園を取り上げる。人口およそ34万の同市はかつて鉄鋼の町として栄える一方で、その弊害として公害の町(煙の町)と称され、劣悪な環境にある都市であった。それが、産業構造の変化、再開発によるルネッサンスを経て、全米屈指の好環境都市として生まれ変わるに至った。そうした再開発、都市再生による住環境の改善の一つに公園整備があげられると考える。

市には大小160余の公園があり、町の総面積140km2中、公園の占める割合(公園化率)はおよそ8%(11km2)に及ぶ。主なものをあげると、郊外を中心にフリック、ハイランド、リバービュー、シェンレイといった4つの大規模公園、アレゲニー、モノンガヒラ川によってつくられるトライアングル地域にポイントステートパーク、さらに、モノンガヒラ左岸丘陵部に幾つかの中規模な公園がそれぞれ整備されている。その他、河畔や丘陵地に自然条件を行かした小規模な公園が存在し、歴史的な遺産の保存、自然環境の保全、さらに遊歩道、自転車道を含むレクレーションエリアの整備などが行われている。特に上述の4大公園についてはリージョナル・パークス・マスタープランとして公園整備に関する計画が2年前から進められており、計画の草案が7月発表された。

身近な地域の公園の学習をふまえ、ピッツバーグ市の公園を発展的に取扱い、公園のコンセプトや現在ある施設、設備の概要、維持管理の方法、さらに利用者の様子などを資料をもとに調べ、その特徴に気付かせると共に、身近にある公園との共通点、相違点などにも気付かせたいと考える。

2.学習活動の構想

(1)単元名 人々のくらしと公園

(2)単元の目標

| ・ | 身近な地域の公園について興味を持ち、公園の維持・管理、人々の利用の様子などを進んで調べようとする。 |

| ・ | 地図や写真、資料を効果的に活用したり、必要に応じ役所の人や維持・管理に携わる人、利用者から話を聞いたりして学習に役立てることができる。 |

| ・ | 身近な地域にある様々な公園や他の地域の公園を比較し、共通点や相違点について考えることができる。 |

| ・ | 様々な地域の公園は人々の願いと努力によって生まれ、様々な人々の力によって維持・管理されていることを理解すると共に、利用者側の守るべきマナーについても理解することができる。 |

(3)指導計画(12時間)

| 1次 | 身近な地域の公園 ・町にある公園 ・学習計画 | (1) |

| 2次 | 公園ができるまで ・人々の願い ・公園つくりの計画 ・公園つくり | (3) |

| 3次 | 公園を管理する人々の仕事 ・町職員の人々の仕事 ・ボランティアの仕事 | (2) |

| 4次 | 公園の施設とそれを利用する人々(校外学習) ・公園を訪ねて | (3) |

| 5次 | 他の地域の公園調べ ・隣の市や町の公園 ・他の国にある公園(本時) | (2) |

| 6次 | 学習を振り返って | (1) |

3.本時の学習 (11/12)

(1)小単元名 アメリカの人々のくらしと公園

(2)ねらい

| ・ | アメリカ(ピッツバーグ)の人々が利用する公園について、地図や写真、資料をもとに調べ、公園の広さや様々な施設の様子、利用の様子などの特徴について気付くことができる。 |

(3)児童の実態(事前調査から)

実践校である糸魚川市立下早川小学校において、子どもたちの問題意識を把握するため、事前調査を行った。子どもたちは1学期中に身近な地域の施設やそこではたらく人々、或いはそこで活動する人々の様子についての学習を終えていた。その中には公園についての学習も含まれていた。そうした学習を基礎として、発展的にアメリカ合衆国(ピッツバーグ)の公園を事例に取り扱うことを説明し、調べたいことについてワークシートにまとめさせた。以下、子どもたちの疑問を整理して示す。

| <全体> [1]公園の数 [2]公園の種類と公園のある場所 <各公園について> [1]公園の名前とその由来 [2]広さ [3]いつ作られたか。 [4]どのような物(遊 具、施設、設備)があるか。(アメリカならではの物) [5]どのように利用されているか。 [6]どれくらいの人が利用するか。 [7]利用する人が利用しやすいような工夫について。 [8]整備や管理は誰がどのように行うか。 |

(4)学習の構想

まず、導入では、ピッツバーグ市中心部を一望する高台からの景色(昼、夜)の写真を提示し、その美しさを強調する。続いてかつての煙の町の様子が分かる写真を提示し、その変貌ぶりを実感させる。そして、こうした町の変貌の一つに自然を生かした公園の整備があることを説明し、ピッツバーグの町の公園について興味を持たせたい。

続く追究では、公園の名前と位置が記されたピッツバーグ市の地図を提示し、どれくらいの公園がどのようなところに位置しているかをとらえさせる。続いて、幾つかの公園をグループごとに選ばせ、用意した写真をもとに公園の様子がどのようであるか、どのような施設や設備があり、どのように利用されているか等を調べ、ワークシート等にまとめさせる。写真の中でわかりにくいもの(英語や大きさ、視覚で判断できないもの等)についてはキャプションを入れる等の配慮をする。その後、グループで調べたことを発表し合い、それぞれに見られる共通点やその公園ならではの特色について気付かせたい。

終末では、行政等で知り得た公園整備の経緯、考え方、これからの取り組み等について補足していきたい。ここでは、3年生という発達段階を考慮し、細かい説明はさけ、ポイントを絞った説明となるようにしたい。そして、最後に児童それぞれに簡単な感想を地域の公園との比較でまとめさせたい。

(展開) 45分

| 主な学習活動 | 教師の支援 | 資 料 | ||||||||

|

|

|

||||||||

|

||||||||||

|

|

|

||||||||

|

|

|

||||||||

|

|

|||||||||

|

|

|

||||||||

|

|

|

||||||||

4.学習活動の概要 10月5日実施 糸魚川市立下早川小学校 3年生(20名)

【導入】 〜ピッツバーグの風景を見て〜

まず、ピッツバーグの風景を写した写真を2枚提示した。子どもたちは昼間の風景と夜景の美しさに感動していた。それに対応してスモーキーシティーと呼ばれた頃の写真を提示すると、「けむたそう。」とか「暗い感じがする。」といった感想が聞かれた。その上で、かつてピッツバーグが鉄の町として栄え、それにより水、空気などの自然環境が劣悪な情況にあったが、現在は全米1の住みやすい町の一つになったことを補足した。そこから住みやすい環境をつくる要因の一つである公園の様子について調べるよう課題設定、動機付けを行った。

【追究1】 〜町の様子と公園の位置を2枚の地図から〜

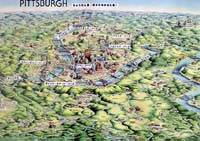

追究の初めに2枚の地図を提示した。まず、町の公園の数や広さを実感させるためシティープランニングで頂いた公園の分布図(写真1)と鳥瞰図(写真2)を提示した。そして、次のような発問を行い、子どもたちからの反応を得た。なお、大まかな広さを実感させるためピッツバーグ市の広さ(約140km2)が糸魚川市のそれ(約420km2)のおよそ1/3であることを補足した。

(写真1に対して) 発問;地図の中で公園を見つけよう。

| ・灰色の部分が公園ですね。 ・たくさんの公園があります。どれくらいあるかな。 ・大きな公園があちこちにたくさんあります。 ・小さい公園もたくさんあります。 |

(写真1、2を比べながら) 発問;公園はどのような場所にありますか。

| ・川の近くにいくつかあります。 ・まち(中心部)からはなれた所に大きな公園があります。 ・緑色の部分にたくさんある感じがします。 ・まち(中心部)にはあまり公園がありません。 |

【追究2】 〜4つの公園の様子を調べよう(4つのグループに分かれての追究)〜

フリック、シェンレイ、ポイントステート、メロンスクエアの4つの公園をグループごとに追究することにした。各公園について5〜6枚の写真を用意し、その公園を地図で再確認させ、その公園の土地柄及び公園施設の様子、さらに利用の様子などで気付いたことを写真に貼付したシートにまとめさせた。その際、視覚では判断できない点などについてはキャプションとしてそれぞれのシートに添えた。各公園の写真の一部とそれに対する子どもたちの気付きをまとめたものが下の写真3〜10及び併記説明のようになる。追究の時間が15分と短かかっただけに、必ずしも多くの気付きが生まれたとは言えないが、子どもたちはグループ内で相談し、気付いたことをシートにまとめていた。

追究の後、グループごとに写真を全体に紹介しながら、自分たちの気付きや疑問を発表した。特に疑問点については、全員に投げかけ意見を聞いたり、教師から説明を加えたりして解決を図った。

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|||

|

【振り返り】

〜感想をまとめて、ピッツバーグにメールを〜

学習の振り返りとして子どもたちに簡単な感想を書かせ、シティープランニングにメールを出すことにした。子どもたちが書いた幾つかの感想と返送されてきたメールを以下に紹介する。

|

|

5.考察

|

|||

|

子どもたちは、限られた資料からピッツバーグの公園との共通性やピッツバーグの公園ならではの特色を感じ取ることができたと考える。特に、20人という小規模学級であったことで、一人一人が地図や写真を活用した調べ活動や発表に主体的に関わることができたと考える。また、学習を通じて感じた素直な思いをメールに託してピッツバーグへ送ることにより、ネット上ながらピッツバーグの人々と交流を図ることができ、アメリカをより身近に感じることができたのではないかと考える。今回の実践を広く紹介することにより多くの方から批判を仰ぐと共に、これを契機にさらに多くの地域の多様な公園及びその利用の実際について調査を進め、教材化していければと考えている。

文献・資料

CITY OF PITTSBURGH DEPARTMENT OF CITY PLANNING(2000) : PITTSBURGH REGIONAL PARKS MASTER PLAN 29p.

CITY OF PITTSBURGH HOME PAGE http://www.city.pittsburgh.pa.us/