授業基礎研究「教育実地研究II」の実際 2005年 秋~冬

|発問の構成|算数授業づくり|国語科授業づくり|漢字・朗読テスト等|

1 発問の構成

(1) 授業のねらい

「『教師は授業で勝負する』という言葉を耳にするが,その勝負は教師の発言(発問・説明・助言)にかかっているといっても過言ではあるまい」1)と言われるように,発問は,授業を成立させるための重要な要素です。なぜなら,ほとんどの授業は,教師が質問や指示を出し,それに対する児童・生徒の反応を受け,それを認めたり追加の質問を投げ掛けたりして授業を進めていくからです。発問がうまく作れなければ,授業はうまくいかないし,授業のねらいを達成することはできないのです。

学生からも,教育実習の反省として,「発問の意図が児童に伝わらなくて困った。」「子どもの反応を受けて,次の発問を出していくことができなかった。」というような,発問に関する課題が多く挙げられます。また,学習指導案を作成する授業でも,発問に関する質問が多くあります。学習指導案を考えるときにも,実際に授業をするときにも,発問は大きな課題となっています。

そこで,発問の働きや重要性を十分に理解し,実際に授業をつくっていくときに,どのようにして発問を構成していくかを実践的に学ぶための授業を設定しました。

1) 教師の力量を高める研修講座14「小2・わかる教え方の基礎技術 吉本均監修 1980 明治図書

- (2) 授業の内容

- 発問の定義

- 発問の目的

- 思考を深める発問の大切さと方法

- 子どもの応答への対応

① 発問についての基本的な考え方

-

② 発問の構成の方法

- 主発問の考え方

- 副次的な発問の考え方

- 子どもの反応を予測しながらの構成

- 授業過程に沿った順序立て

- 発問内容や表現の吟味

-

③ 道徳の授業を想定しての演習

- 3~4人のグループでの構成作業

-

④ 模擬授業

- 代表者による模擬授業

- 発問の構成,発問に関する指導技術の視点からの振り返り

実際の授業は,次頁のように展開しました。

(3) 授業を振り返って

① 発問を構成する演習

道徳の1単位時間の発問を3~4人のグループで構成する活動を行いました。対象は小学校の第2学年,価値項目は「勇気」,資料「うんどうぐつ」と授業のねらいをこちらで提示しました。その条件のもと,主発問や副次的な発問を考え,児童の反応も考えながら展開を構想していくことにしました。

道徳の1単位時間の発問を3~4人のグループで構成する活動を行いました。対象は小学校の第2学年,価値項目は「勇気」,資料「うんどうぐつ」と授業のねらいをこちらで提示しました。その条件のもと,主発問や副次的な発問を考え,児童の反応も考えながら展開を構想していくことにしました。

学生は,ねらいから考えて何を主発問にしたらよいか,その主発問にもっていくためにどのようにして副次的な発問を構成していくか,発問に対して児童がどのように考え,どう答えるかなど,意見を出し合いながら1単位時間の発問構成を考える作業を進めていきました。

| 時間 | 主な指導内容 | 指導上の留意点 |

| 5 | ○ 授業の進め方 | ・発問構成の演習,模擬授業を行うことを話し,90分の見通しをもって学習できるようにする。 |

| 15 | ○ 発問の定義,目的等の理解 ・発問の定義,目的,類別 ・思考を深める発問の内容と方法 ・子どもの応答への対応の仕方 |

・実際の授業場面を例に説明したり,子どもの応答への対応の仕方を学生に考えさせたりすることにより,具体的に理解できるようにする。 |

| 20 | ○ 発問を構成する方法の理解 ・1単位時間のねらいの確認 ・主発問 ・副次的な発問 ・子どもの反応を予測しながら構成 ・授業過程を考えながら再構成 ・実態に即した内容,表現かの吟味 |

・道徳資料「うんどうぐつ(勇気)」を用いて授業を行うことを想定し,構成の手順を説明する。 ・発問に対する子どもの反応を考えさせることにより,児童の実態に応じた発問の大切さに気付かせる。 |

| 30 | ○ 小グループによる演習 ・道徳の授業における発問の構成の実際 |

・ねらいを達成するための発問になっているかを個別に指導する。 ・主発問から考えることが難しいようなグループには,授業過程に沿って考えさせる。 |

| 20 | ○ 模擬授業による発問構成の確かめと評価 ・代表の学生による模擬授業 ・発問の構成,発問に関する指導技術の視点からの振り返り ○ 本授業で学んだこと,感想についての記述 |

・代表が教師役になり,他の学生が子ども役になり,自分たちが考えた構成で授業をしてみる。 ・発問の構成,発問に関する指導技術の視点について感想を交換することにより,発問の重要性や課題に気付かせる。 |

② 模擬授業

学生の代表1名が教師役になり,自分のグループが考えた発問構成に沿って授業を行いました。

学生の代表1名が教師役になり,自分のグループが考えた発問構成に沿って授業を行いました。

他の学生は小学校2年生の児童役になり,教師役が出した発問に対して答えることにしました。それぞれが,話し方を考えたり,使う言葉を選んだりしながら進めていく姿が見られました。その後,互いに気付いたことを出し合いました。

そこでは,主発問にもっていくための構成,ねらいを達成するための主発問の見極め,児童の反応を受けての対応等の難しさを述べる学生が多くいました。

③ 授業についての学生の感想

授業の終末に記述した学生の感想を紹介します。

<学生A> 授業の発問や流れを考えてみて,思った以上に難しく,また,どういう聞き方をすれば子どもにとって分かりやすいかを考えることに手間取った。違う班の模擬授業を聞いて,同じ題材でも発問が全然違ってくるのだということも発見だった。子どもの反応は,予期せぬことが多く,指導案を作る段階で時間をかけて考える必要があると思い知らされた。

<学生B> 発問の構成をしながら授業の流れを考えていくときに,最終的には自分が児童・生徒に何を伝えたいのかをまずはっきりともつことが大切だと思った。それができれば,その後考える発問も一つ一つが区切られているような発問ではなくて,どんどん発展していくような発問をつくることができるのはないかと思った。実習ではうまく授業が進むようにがんばろうという意欲がわいた。

<学生C> いつもは何気なく聞いている教師の発問も,いざ自分が考える立場になるととても難しい。特に,一つの資料に対していくつかの発問をつくり,それを一連の流れで子どもたちに問いかけていくことが,今の自分にはとても難しいと感じた。今回は,児童の立場で模擬授業を受けたが,子どもが考えやすいように発問をつくることが大切であると思った。

<学生D> 発問を取り上げた授業は初めてだったので,今回の授業は新鮮でした。主発問を決め,副次的な発問を考え,それを構成していくと授業の流れが組み立てられることを知り,勉強になった。今後,子どもの視点に立った発問としてどのようなものがふさわしいか考え,発問を工夫できるようにしていきたい。

<学生E> 子どもの豊かな想像力によって教師が想定していない反応や本文との関連はあまりないがよい意見が出てくることがあることが分かった。そのような発言をどうつなげて次の発問をしていくかが難しく,教師の力量が問われると思った。道徳の授業では,学習者の状態や経験を知るための発問をして,その内容と似たような体験を思い出させるとよいことを知った。資料の内容と似ているような体験を思い出させることで,内容の理解が深まり,活発な意見も出るのだと感じた。

(4) 成果と課題

① 成果

授業を通して,学生一人一人が意欲的に取り組む姿がありました。特に,実際にグループで発問を構成する場面では,主発問を何にするか,導入の発問をどうするかなど,それぞれの考えを出し合う中からよりよいものを見付けようとしていました。また,グループで考えをまとめていく場面で,コミュニケーションをとろうとする姿がありました。互いの考えについて質問をし,いくつかの考えをまとめるためにそれぞれの考えを聞き合おうとしていました。

また,模擬授業後の振り返りの場では,互いの気付きを交換し,考えのよさを取り入れようとする姿がありました。

授業の終末に書いた感想からは,発問の重要性,構成の方法,児童・生徒の反応を予想する大切さを感じ,学習や教育実習への意欲が高まったことが分かります。

② 課題

90分の中に,発問,発問の構成についての説明,実際に構成する作業,模擬授業を盛り込んでいます。この時間で発問の重要性は理解できたとしても,実際に今後自分一人で作業できるかというとそこまでは難しいです。実践的な指導力に結び付けるためには,何度かやってみることが必要です。

また,発問を構成するためには,学習のねらい達成のための教材研究が大切です。併せて指導していく必要があります。

|発問の構成|算数授業づくり|国語科授業づくり|漢字・朗読テスト等|

2 「算数授業づくり」

(1) 学生の現状

本学に以前勤務していた中村光一教授(現 東京学芸大学)は,実習生の授業検討について次のように記述しています。

実習生はまだ十分に経験を積んでいませんので,授業の状況を理解することは容易ではありません。しかし,難しかった部分が何か,そこで何が起きているのか,教材,指導,学習との関係で考えることが大切なはずです。特に,教材からの視点があまり見られないことがひとつの問題でしょう。

また,本学に以前勤務していた手島勝朗教授(聖徳大学)は,学生の算数・数学観を次のように論じています。

「重荷」,「きつい」,「面倒」,「眠くなる」,「人間味がない」,「融通が利かない」,「答えが1つ」,「公式を覚える」,……。

これは,私が大学に出向いて,「みなさんは,小学校で6年間,中学校で3年間,高校では人によって違いますが,少なくとも1年ないし2年間,算数・数学を勉強してきました。それでは聞きます。『算数・数学と聞いて,心にパッと浮かぶイメージを簡潔に書きなさい』」

と問いかけて,調査したおりに飛び交ってきた学生たちの算数・数学観である。中には,「美しい」,「論理的である」,「解けたときのうれしさは抜群」といったポジティブな表現もあるが,多くの学生の心の底には,「できることならば,算数・数学から遠ざかりたい」というイメージの方が強い。

これは,現在の大学に限った話ではなく,前任校の教員養成国立大学でも同じ傾向にある。いずれも,教員志望の学生たちである。こうした状況では,教師を目指す学生として,子どもの前に立つことはできないし,子どもの前に立つ資格もない。

-

以上のような,本学の学生の状況を知る2人の指摘,学部3,4年生が作成した算数・数学の学習指導案,教育実習の実際の様子等から,学生の現状を次のようにとらえることができます。

- 実習生として算数・数学の授業を振り返るとき,教材からの視点があまり見られない。

- 算数・数学のマイナスイメージが強い学生が多い。

- 算数・数学の教材研究・教材開発の不足している学生がいる。

-

(2) 「算数授業づくり」で目指すこと

- 学生の算数・数学へのマイナスイメージを少しでも打破すること。

- 教材研究・教材開発の重要性を学生自身が認識できるようにすること。

学生の現状が上記のような状況であることから,「算数授業づくり」では,主に次の2点を目指しています。

(3) 「算数授業づくり」の実際

(3) 「算数授業づくり」の実際

学生に提示した課題は,「3桁の数を入れ替えて,ひき算・たし算」です。

自分の好きな3桁の数を1行目に書きます。ただし,3行目(ひき算の答え)が正の数になるようにしたいので,○>□という条件がつきます。この後,上に示したルールで計算を進めると,5行目は全員「1089」という答えになります。

好きな3桁の数で計算を始めたにもかかわらず,5行目は全員が同じ結果になります。ここがこの課題のおもしろいところです。また,桁数を変えることで,きれいな性質を見つけることもできます。

この課題を用い,主に次のことを考察しました。

-

○ 課題提示の仕方

- 条件不足の提示

- 条件を満たした提示

-

○ 児童の関心事と解決の手順

- 子どもの気持ちの推測

- 複数のデータ

- 考察対象の焦点化

- 発見を促す板書

- 発問(オープンエンドな問いかけ)

-

○ 教材の背景

- 文字の利用

- 繰り下がりの仕組み

-

○ この課題の発展

- 桁数の変更

- 桁数変更後の共通性

-

○ この課題の価値

- 意外性,不思議さ

- 発見

- 学び直し

- 発展

- 美しさ

(4) 学生の感想

次に示すものは,「算数授業づくり」の感想です。平成17年11月16日の授業終了時に,学部2年生が書いたものです。( )内の記号(◎,○,△,×)は次のことを表します。

◎ ・・・ 大好き

○ ・・・ 好き

△ ・・・ 嫌い

× ・・・ 大嫌い

<学生T>(×) 算数という言葉自体が嫌いになるくらい,算数・数学が苦手なので,後ろ向きな気持ちで取り組むことばかりなのですが,今回の授業で,数字って不思議だなあ,きれいだなあという気持ちになりました。正解が一つであるということが数学の世界だと思っていましたが,そこに至るまでの気付きや自分の思ったことというのは,全て正しく,恥ずかしがるものではないのだと知りました。人と異なることを言うのはむしろ誇らしいくらいのものなのですね。算数嫌いの自分でも,楽しく受けることができ,数学って面白いなと思うことができるのに一番驚きました。このような授業をしていけば,算数嫌いはいないのではないでしょうか。貴重な時間をどうもありがとうございました。

<学生M>(◎) 課題自体とても興味がもてるもので思わず引き込まれてしまったのですが,それだけでなく端的な喋りや教材の作り方,板書や話のもっていき方なども引き込まれる原因になっていたと感じました。子どもに興味をもたせるためには,すみずみまで気を配ることが「苦手をつくらせない」「楽しい授業をつくる」などにつながっていくものなのだと思いました。ありがとうございました。

<学生I>(○) 大学生である私が受けてもおもしろい授業だろうなあと思いました。今は教える立場からの視点で授業を受けることが多いですが,その度に教えることの難しさ,進行していくことの難しさを感じます。このような授業は本当に将来の自分のためになると思いました。算数のおもしろさ,不思議さに気付くこともできてよかったです。

<学生N>(○) 今日の講義は本当に意外性,発見…等の連続だった。その中で「気付いたことを発表する」ことはとても大切であるなあと実感した。確かに算数・数学は正解・不正解の世界だし,答えはたった1つだけである。苦手意識をもった子には,発表するということは苦痛であるだろう。でもその中で,“気付いたこと”というのは,不正解がなく全て正解である。このことを“算数”の講義の中で改めて大切さに気付いたことは少しおもしろかった。授業展開ややり方等もすごく勉強になったし,とてもすばらしい講義でたくさんのことを学ぶことができた。ありがとうございました。

<学生O>(○) 自分も作業をすることで,作業をした時の子どもの気持ちも分かったし,教師の視点で考えることもできてよかった。算数の楽しさを改めて認識できた。また,思っていること,考えていることをうまく書き表せないこともあり,練習が必要だと思ったし,そういう子どもも言葉にしやすい発問を考えないといけないと思った。算数についてだけでなく,授業全般で使えそうな知識を身につけることができたと思う。何よりも自分が楽しんで受けられたのがよかった。

<学生K>(○) 3桁の数字のひき算で,法則を見つけ出し,さらに発展した授業ができるなんて,とても驚きました。“1089”という答えが出て,さらに,その数字はみんな一緒だと気づいた時は,思わず「すごーい!!なんで?」と口に出して言ってしまいました。この授業を小学校で実際にやったら,すごく盛り上がるだろうなーと思いました。小学校,特に低学年で算数の授業をする時には,このような数字遊びのような授業をするのが良いのかなと思いました。楽しみながら学んでいくことで,集中力も高まるし,熱心に取り組めるのではないかと思います。非常に勉強になりました。楽しかったです。

<学生U>(△) 私は,自分の意見が答えを出すのに必要か必要でないかを先に考えてしまい,せっかく気付いたこともあまり発言するほうではなかったので,挙手させるよりも指名するなど,なんとか意見を引き出せるようになりたいと思いました。今回の授業では,どんな意見も取り上げてくれるので,言いやすかったように思います。算数は,たった一つの正解しかもたないというイメージがありましたが,そこにたどり着くまでには何通りものやり方があり,考え方は人それぞれで,それを発展させられるかどうかは,問題の作り方や提示のしていき方次第だなと再確認できました。

(5) 考察

「算数授業づくり」で目指していることは,(2)でふれたように「学生の算数・数学へのマイナスイメージを少しでも打破すること」と「教材研究・教材開発の重要性を認識できるようにすること」とにあります。これらのことを,先に列挙した7名の感想から考察してみます。

「算数授業づくり」で目指していることは,(2)でふれたように「学生の算数・数学へのマイナスイメージを少しでも打破すること」と「教材研究・教材開発の重要性を認識できるようにすること」とにあります。これらのことを,先に列挙した7名の感想から考察してみます。

前者については,算数・数学が大嫌いだったという学生Tの感想にあるように,「正解が一つの世界」から「数学って面白いな,不思議だなあ,きれいだなあ」に変容していることが読み取れます。学生N,Uも「答えは一つ」というイメージをもっていたが,それも変容しつつあります。また,他の学生I,O,Kの感想にあるように,算数のおもしろさ,楽しさを改めて感じています。このように,算数・数学へのマイナスイメージは少しずつ取り除かれていることが分かります。

後者については,学生M,Uの感想の中に,「課題」や「問題の作り方」について言及している部分があり,多少は教材研究・教材開発の大切さを認識しているように思われます。

この「算数授業づくり」で用いた課題は,授業者が準備したものであり,学生自身に工夫させたわけではありません。今後は,じっくりと時間をかけて教材研究・教材開発をしていく機会を設けることができるかどうかを検討してみる必要があります。

|発問の構成|算数授業づくり|国語科授業づくり|漢字・朗読テスト等|

3 国語科授業づくり

- (1) 学生の現状

- 指導案を書くため教材研究をするけれども,教科書及び教科書指導書だけを頼りにしている。学習指導要領及び解説書も,先行実践研究も参照していない。

- 教材文を大事にしていない。繰り返し読ませていない。1度読ませたら次々と発問をしている。

- 発問が陳腐である。その子どもなりの考えを自由に想像させるばかりである。教材文の読みを詳細にする,新しい発見を促す,そのような授業になってない。

- 授業の進め方が冗長である。子どもの解答を反復したり,説明が長くなったり,板書に手間取ってテンポを崩したりしている。

「国語」は指導時数が多く,ほぼ全員が教育実習で担当する教科です。前年度の教育実習指導の反省及び今年度3年次学生の実習期間中の様子から,次のような問題点を抽出しました。

(2) 「国語科授業づくり」のねらい

「国語科授業づくり」では,主に次の二つをねらいとしました。

| ① | 発問を吟味することの大事さを伝える。教材研究は発問に集約される。発問により授業の組み立てが変わってくる。 国語では「自分なりに読む」「自分のイメージを広げる」などと言われる。必ずしもそうではない。文章から解答を抜き出す発問をすれば,国語が苦手な子どもも解答できる。文章を検討すると正解が見えてくる発問を作れば,活発な話し合いを仕組むことができる。 |

| ② | 授業を進めるときの留意点を伝える。授業技術の初歩を,授業場面に即して解説する。 教師の言葉を削ってテンポよく進めれば,大勢に発言させることができる。必ずしも挙手した子どもばかりを指名する必要はない。 あまりに板書に気を取られて,子どもが発言する勢いをそいではいけない。ノートなど作業をさせたら必ず確認する,そうでないと授業から離れる子どもが出る。 |

(3) 「国語科授業づくり」展開の概略

| 時間 | 主な指導内容 | 指導上の留意点 |

| 10 | 1 小学校学習指導要領の意味や構成 ・指導内容の最低基準を表すこと。 ・国語科は3領域1事項の構成である。 ・教育実習のとき,どの領域の授業をす るのか明確にすること。 |

・小学校学習指導要領を提示し,持っているか確認し,入手するよう勧める。 ・国語科の冒頭ページを印刷して配布し, 説明する。 ・他教科の例も簡単に説明する。 |

| 10 | 2 教材研究の方法 ・各校で作成する年間指導計画の意味, 活用の仕方。 ・教材研究の方法として,教材文を繰り 返し読む,辞書を引く,発問を書き出 す,先行実践研究を探すなど。 |

・新潟市立A小学校第3学年の国語科単元配当表を印刷して配布する。 ・学期ごと,月ごとに指導時数を示していることを説明する。 ・先行実践研究を探し,そこに創意工夫を加えるとよいことを強調する。 |

| 70 | 3 小学校の授業形式における授業技術 ・授業の導入は黙読か音読か範読か,実演する。 ・学生に発問を作らせ書き出させる。 ・文章から解答を抜き出す分かる発問で は,テンポよく授業を進めること。 ・自由に想像させる発問には,発表で進 めること。 ・丹念に文章を検討しないと分からない 発問でこそ,話し合いをさせること。 |

・小学校の教科書教材「キリン」「やまなし」 を配布し,いずれかを使用する。 ・繰り返し読まなければ文章内容の理解は ままならないことを強調する。 ・「題名は何ですか」などという発問を次々 と出し,解答を書かせる。 ・「どんなイメージですか」などという発問 を出し,解答を発表させる。 ・「時刻は何時ごろか」などという発問を幾つか出し,解答を話し合わせる。 |

(4) 「国語科授業づくり」の実際

① 小学校学習指導要領の解説

授業の冒頭に「小学校学習指導要領」を提示し,持っているかどうかを尋ねます。持っていると手を挙げる学生は,ほとんどいません。教育実習で使うのだからと買うように勧めます。

文部科学省が「学習指導要領」を編成している意味を簡単に説明します。我が国の子どもが共通に学習するべき基準を示していることなどです。

国語の場合,「A話すこと・聞くこと」「B書くこと」「C読むこと」という3領域,加えて「言語事項」が指導内容となっていることを説明します。そして,小学何年生でどの漢字を指導するか示してあるなどと例示します。

② 教材研究の方法

特に強調するのは,「先行実践研究を探す」ことです。自分の経験や勘を頼りに授業を構想しても,それでは心許ありません。幾多の先輩教師が実践記録を本に著し,HPで公開しています。それらを検索して,効果が上がりそうな,自分もできそうな実践を探し,そこに自分の創意工夫を加えて授業を構想することです。

③ 授業技術を演習形式で解説

小学3年生の詩と,6年生の物語とを提示します。教材により,音読,黙読,範読を使い分ける必要性を,実際に読ませて体験させます。初見の文章をいきなり声に出して読むのは,大学生にとっても易しくはありません。特に長い物語の場合は,黙読か範読か,いずれかで導入するのが常道です。

この後,いずれかの教材を選択し,小学生に授業するつもりで発問を2~3個,書いてもらいます。学生は,なかなか書けません。自分の経験や勘が頼りなのだから,当然です。中には自分が小学生時代に受けた国語科授業を思い起こす学生もいます。

学生が書いた「発問」も交えながら,演習をします。次のように進めます。

ア 文章から解答を抜き出す発問

「この文章の題名は何ですか。」

「この文章を書いたのはだれですか。」……

このような発問を次々と出し,解答を書かせ,テンポよく答えさせます。一問一答ではあるが,とかく多様な解答が望ましいと思われがちな国語科授業においては,このような形式も必要なこと,特に国語の苦手な子どもにとっては大事な学習になることを説明します。

イ 自由に想像させる発問

「自分のイメージを書いてごらんなさい。」

このような発問を実習生は使いがちですが,実は限定がないため子どもは答えにくく,多様な解答が出るものの,正誤,適否が決められず話し合いが成立しにくいことを説明します。

ウ 丹念に文章を検討しないと分からない発問

言い換えれば「丹念に文章を検討すれば解答が分かる発問」です。例えば,

「この物語の時刻は,1日のうち何時ごろですか。」

「この物語の『川』の深さは何㎝ですか。」……

学生に答えさせると,見事に解答がばらばらです。しかし,丹念に文章を読み,検討すると,妥当な解答が見えてきます。ある学生の「『日光の黄金』は夜明けを表していると思います。」という文章を根拠とした説得力ある発言に,時刻は「夜」と考えていた別の学生が納得するような場合が,しばしばありました。このように組み立てると,話し合いにより真理が見えてきて,子どもが1時間で向上したと実感できる授業が可能となります。

加えて,演習の最中,ところどころで発言のさせ方,板書の仕方,ノートの書かせ方などを解説します。テンポよく授業を進めて子どもの思考をとぎれさせないこと,国語の得意な子どもだけでなく全員の作業を確認すること,板書にばかり気を取られず子どもの様子を見ることなどです。

(5) 学生の学び

毎回の授業の最後に,200字程度の感想を書かせました。短時間でまとめているので,最も鮮明に印象に残る学びが記述されているはずです。その中からいくつか引用します。

○ 最初に「発問を書け」と言われたときは,自分もこの文章を理解できていないので,何を書いていいのか戸惑った。しかし,だんだん聞いているうちに,こういう様々な考え方を持ってもらうような発問がよいのではないかと思った。また,話者,作者の違いや人の考えを聞くこと,先生より子ども中心で進めるポイントなどが聞けて,頑張ろうという気持ちになった。(A子)

○ 国語の授業がこんなに論理的なものを求めているとは知りませんでした。文章を読んで「ここにこう書いてあるから私の意見は~~だ」と答える。私にとっても難しいことでした。自由な部分を多くしすぎないで,ある程度解答を持っているような発問もいいんだと思いました。(B子)

○ 国語の授業がこんなに論理的なものを求めているとは知りませんでした。文章を読んで「ここにこう書いてあるから私の意見は~~だ」と答える。私にとっても難しいことでした。自由な部分を多くしすぎないで,ある程度解答を持っているような発問もいいんだと思いました。(B子)

○ 国語の授業は答えがなくてややこしいということは感じていたのだが,ある程度は形式が決まっていて,もっと楽に行えるものだと思っていた。だが今回学習してみて,私が思っていた以上に複雑で,細かい気配りが必要だということが分かった。読み方一つとっても,途中途中で子どもに振り仮名を書かせたり,ところどころで子どもをうまくほめたり,互いを観察させたりと。その分だけ授業も飽きない,おもしろいものにもなる。なんだか自分にとても合っている気がした。(C男)

○ 物語を授業で行う際,重要となるポイントがいくつか分かりました。場合によって音読にするか黙読にするか,また教師の範読ならどのように読むかなど,実践的な活動が多く,とてもためになりました。(D子)

○ とても参考になりました。きっと今の私がそのまま教育実習に行ったら,先生のおっしゃっていた「実習生が間違いやすいこと」を,いくつかそのままやっていたことでしょう。特に,発問したら指示が必ず伴うということは,ささいなことかもしれませんが,授業を動かす上で,とても大事なことだと思いました。(E子)

(6) 考察

「国語科授業づくり」でねらいとした二つは,学生の感想にあるとおり,おおむね達成できました。

② 授業を進めるときの留意点,初歩的な技術について,「重要となるポイント」「実習生が間違いやすいこと」を「実践的な活動」を通して学生は納得している。

しかし,学生により学びに差が見られたのは顕著でした。ある学生は「国語科授業そのものの進め方」を第一に,別な学生は「教材研究の大切さ」を第一に,外の学生は「発問の大切さ」を第一に挙げている,という具合です。また物語に加えて説明文の授業について知りたかったと書いた学生もいます。

これは,90分の授業にいくつもの内容を入れ過ぎたことによります。学生に「国語科授業づくり」について「これだけは」身につけて欲しいという内容を精選することが,次年度への課題です。

|発問の構成|算数授業づくり|国語科授業づくり|漢字・朗読テスト等|

4 漢字・朗読テスト等

-

(1) 学生の実態から

- 実習生が授業で板書をすると,筆順の間違いが目立つ。実習記録簿の記述にも誤字脱字が多い。

- 表現力が乏しい。教科書を棒読みしてしまう。話し方も未熟で,だらだらと回りくどくなる。

- 基礎的な教育用語を知らない。授業の「導入」と「展開」との違いすら分からない。

教育実習において,次のような問題がありました。

こうした問題を改善するため,「教育実地研究Ⅱ(授業基礎研究)」で,従来の指導内容や指導方法を見直し,より実践的な指導をしました。

(2) テキスト作成とテスト評価とで向上を図る

平成17年度「教育実地研究Ⅱ(授業基礎研究)」の開講に当たり,3種のテキストを配布し,年度末に4種のテストをすると予告しました。

| ① | 自己紹介のテストをする。教育実習で子どもの前に立つ場面を想定して行う。 |

| ② | 国語教科書の低中高学年から各1,計3編の物語教材を引用して「朗読テキスト」を作成した。教育実習で子どもに読み聞かせる場面を想定してテストをする。 |

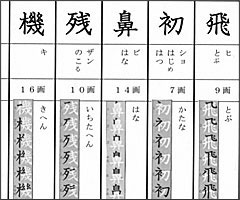

| ③ | 小学校で学習する漢字から,特に間違いやすい100個を選定し,すべての読みや筆順が分かるように「漢字テキスト」を作成した。テストでは,50個の筆順や熟語,送り仮名などを出題する。 |

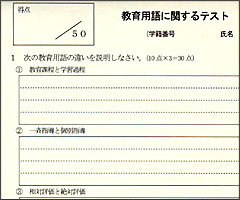

| ④ | 小中学校の教育現場で頻繁に使われる教育用語25を解説した「教育用語テキスト」を作成した。テストでは,いくつかの解説記述,記号選択を出題する。 |

学生は,年度末のテストに向けて自学自習で準備をして臨みます。なお,「板書」については特に時間を設定し,非常勤講師により,1単位時間の構成や書き方などを指導しました。

-

(3) 学生の取組

- 漢字 ・・・・・ 98.2%(80/100点以上)

- 教育用語 ・・・・・ 92.8%(30/50点以上)

学生は立派に自学自習に取り組み,テストの合格率は極めて高かったです。その一部を示します。

しかも, テストは履修ではなく修得を目指します。基準に満たなければ,何度も再テストを受けるのです。このような取組を経て,学生は3年次の初等教育実習に臨むことになります。

次年度の「教育実地研究Ⅱ(授業基礎研究)」では,今年度の達成率が低い部分に重点をおくことになります。

「漢字テキスト」(部分) |

「教育用語テスト」(部分) |